Zusammenfassung

Die 1957 begonnene und 1970 publizierte Studie verbindet quantitative und qualitative Untersuchungsmethoden und verfolgt zugleich das Ziel einer partizipatorischen Sozialforschung. Stellte Fromms frühe Arbeiter- und Angestelltenerhebung aus dem Jahr 1930 eine wissenschaftliche Pioniertat dar, so illustriert er mit der mexikanischen Untersuchung, dass sich seine Konzeption von Analytischer Sozialpsychologie mit Hilfe der Charaktertheorie operationalisieren und durch empirische Untersuchungsmethoden bestätigen lässt. Zugleich zeigt diese Studie, dass das benützte Konzept des Sozialcharakters weiterhin Aktualität besitzt.

Mit der E-Book-Ausgabe ist diese psychoanalytisch orientierte empirische Studie erstmals als Einzelpublikation in Deutscher Sprache zugänglich

Aus dem Inhalt

- Das sozio-ökonomische und kulturelle Bild des Dorfes

- Die Theorie der Charakter-Orientierungen

- Der Charakter der Dorfbewohner

- Die Faktorenanalyse

- Der Charakter und das Geschlecht

- Ursachen des Alkoholismus

- Die Entwicklung des Charakters in der Kindheit

- Der Charakter der Kinder im Vergleich zu dem der Eltern

- Beispiele für Veränderung durch Kooperation

- Beispiele für die Auswertung des Fragebogens

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

- Der Gesellschafts-Charakter eines mexikanischen Dorfes. Psychoanalytische Charakterologie in Theorie und Praxis

- Inhalt

- Vorwort

- 1. Der Gesellschafts-Charakter der Bauern und Probleme der Methodologie

- a) Der Bauer

- b) Der dynamische Charakterbegriff

- c) Der Gesellschafts-Charakter

- d) Die Methode

- 2. Ein mexikanisches Bauerndorf

- a) Vergangenheit und Gegenwart

- b) Die Haziendas

- c) Die psychische Situation der Dorfbewohner

- 3. Das sozio-ökonomische und kulturelle Bild des Dorfes

- a) Alter, Geburtsort und Familiengruppierungen

- b) Analphabetismus und Schulbildung

- c) Gesundheitsfürsorge

- d) Arbeit und Beruf

- e) Grundbesitz

- f) Wohnverhältnisse

- g) Andere Formen von Kapital

- h) Konsumgüter

- i) Sozio-ökonomische Verhältnisse

- k) Klassenzugehörigkeit und Beteiligung an Dorfangelegenheiten

- l) Beteiligung an religiösen und kulturellen Aktivitäten

- 4. Die Theorie der Charakter-Orientierungen

- a) Die nicht-produktiven Charakter-Orientierungen

- b) Die produktive Charakter-Orientierung

- c) Die Orientierungen im Sozialisationsprozess

- d) Inzestuöse Bindungen

- e) Mischungen der verschiedenen Orientierungen

- f) Gesellschaftspolitische Charakter-Orientierungen

- 5. Der Charakter der Dorfbewohner

- a) Die Variablen für die Wertungen des Charakters

- b) Die Verteilung der Charakterzüge

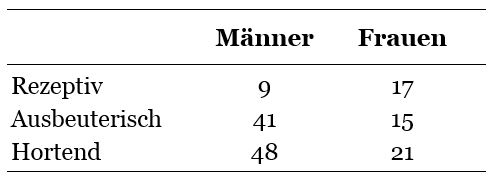

- 1. Die Arten der Assimilierung

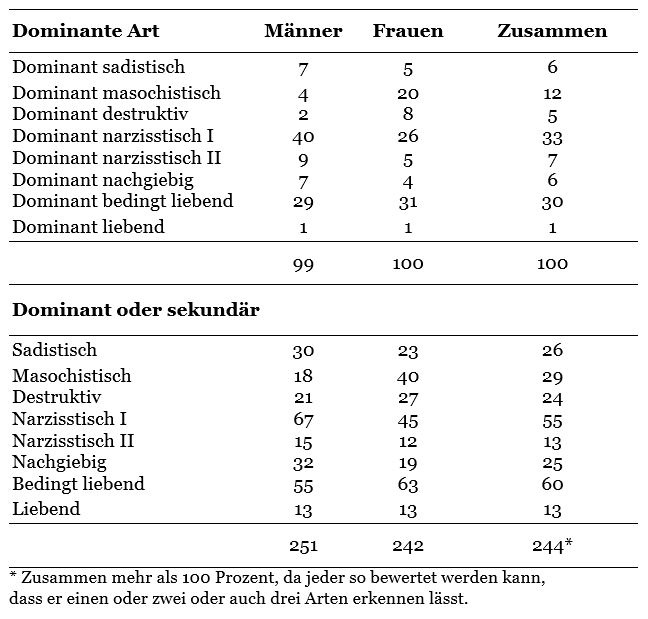

- 2. Die Arten der zwischenmenschlichen Bezogenheit

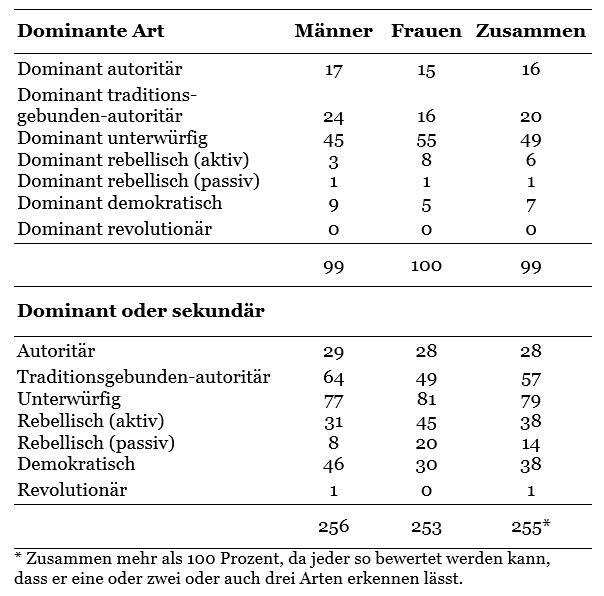

- 3. Die Arten der gesellschaftspolitischen Bezogenheit

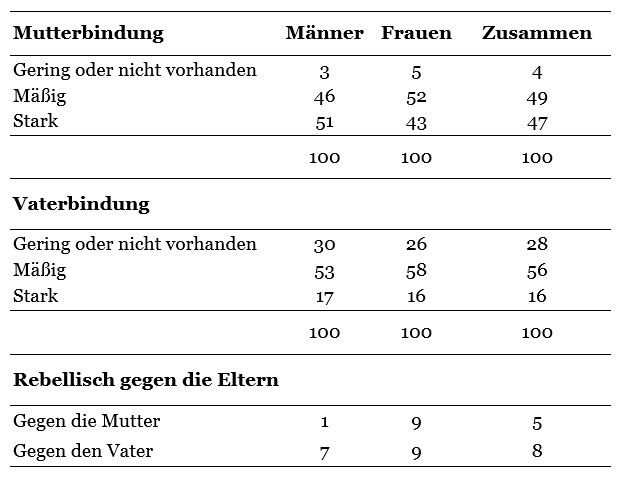

- 4. Die Elternfixierungen

- 5. Andere Verhaltensmerkmale

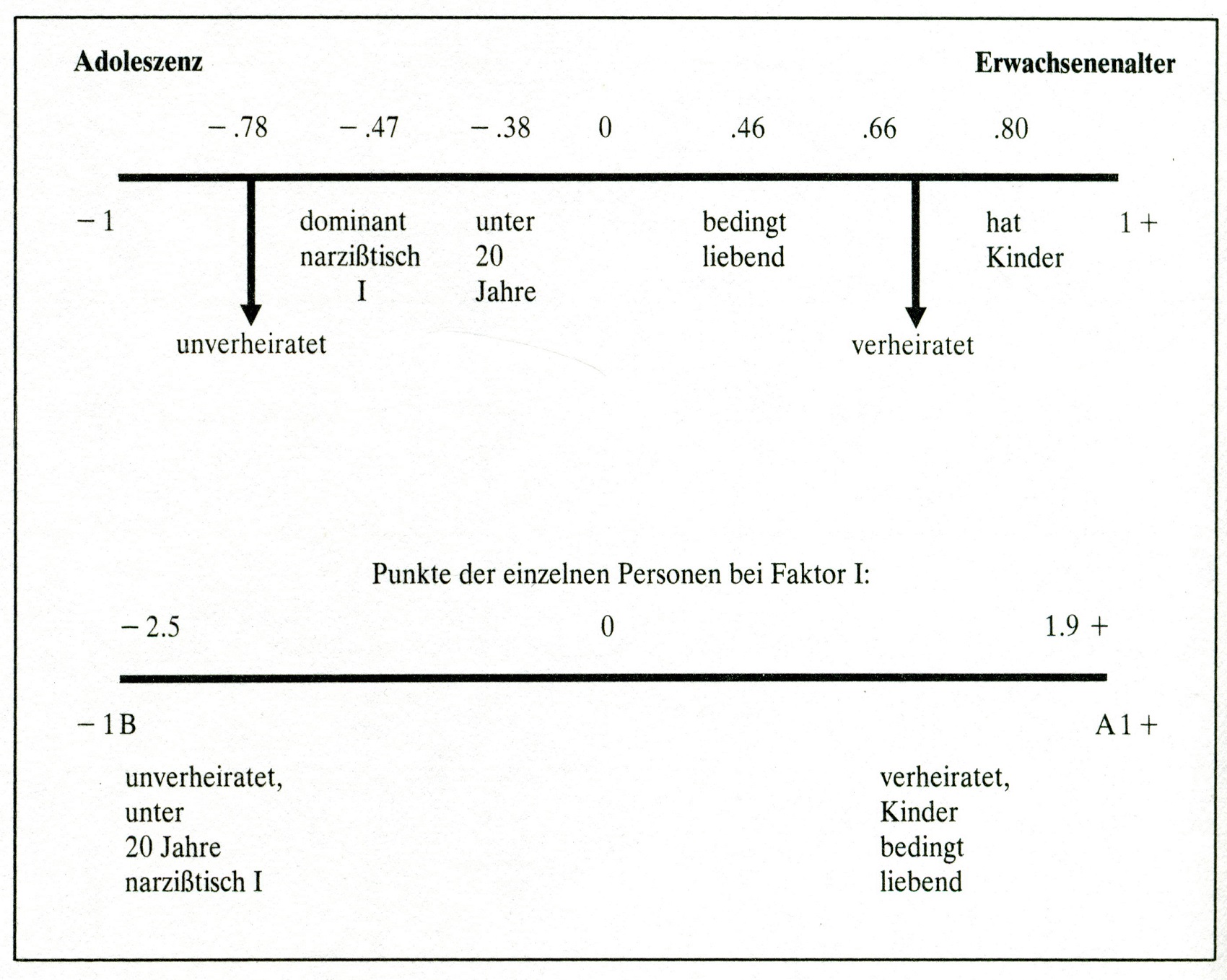

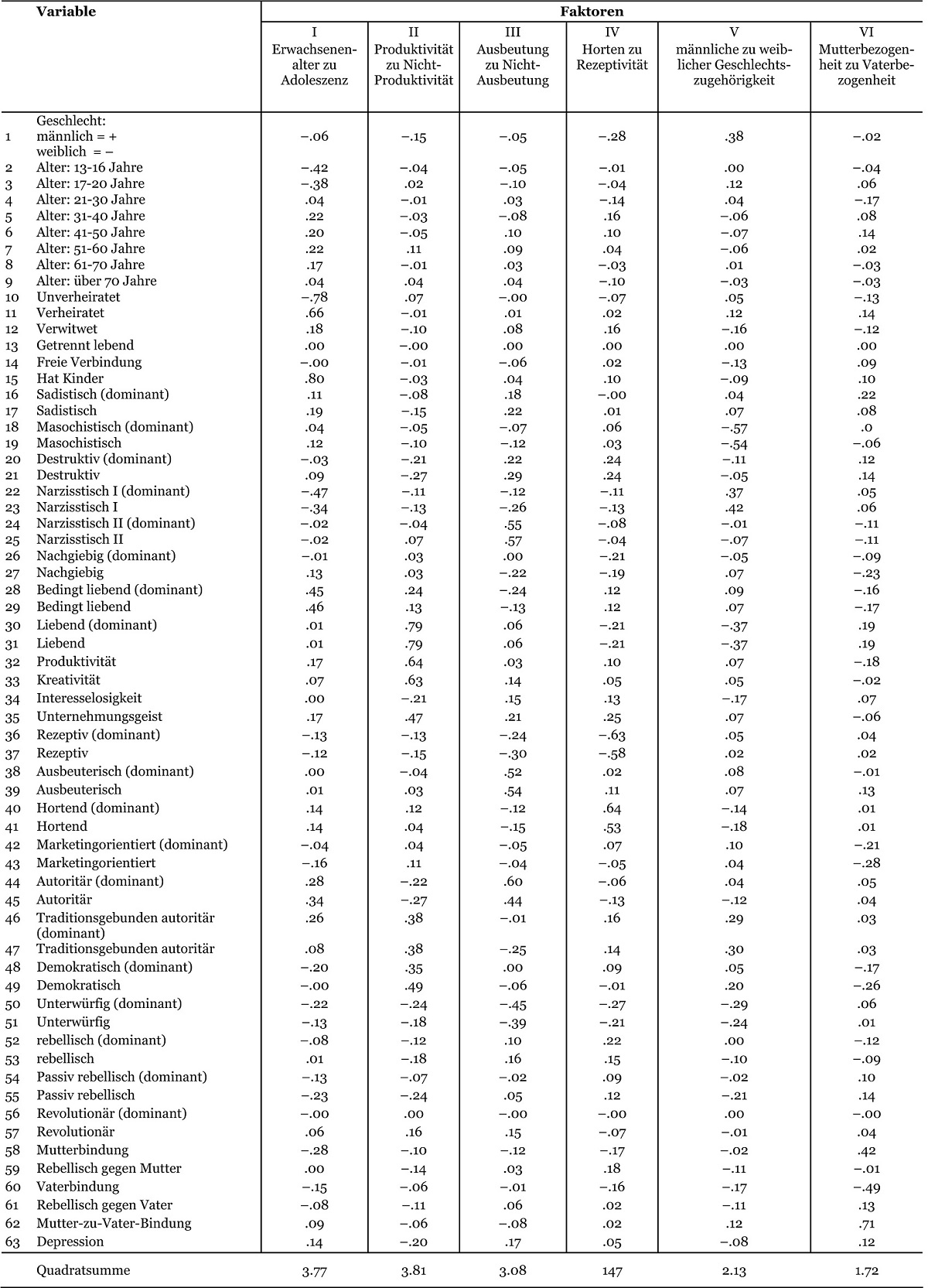

- c) Die Faktorenanalyse

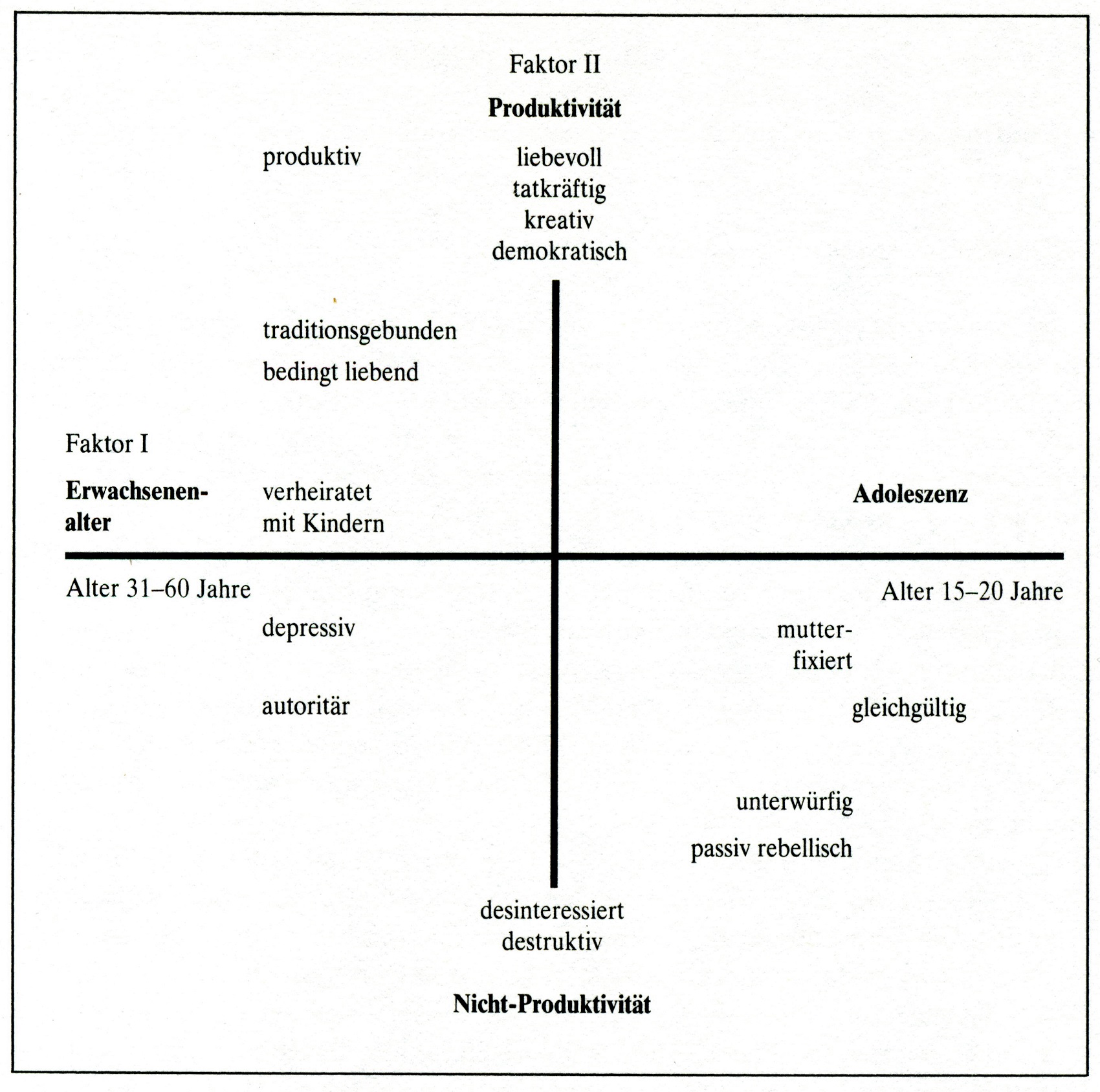

- 1.Faktor I: Erwachsenenalter – Adoleszenz

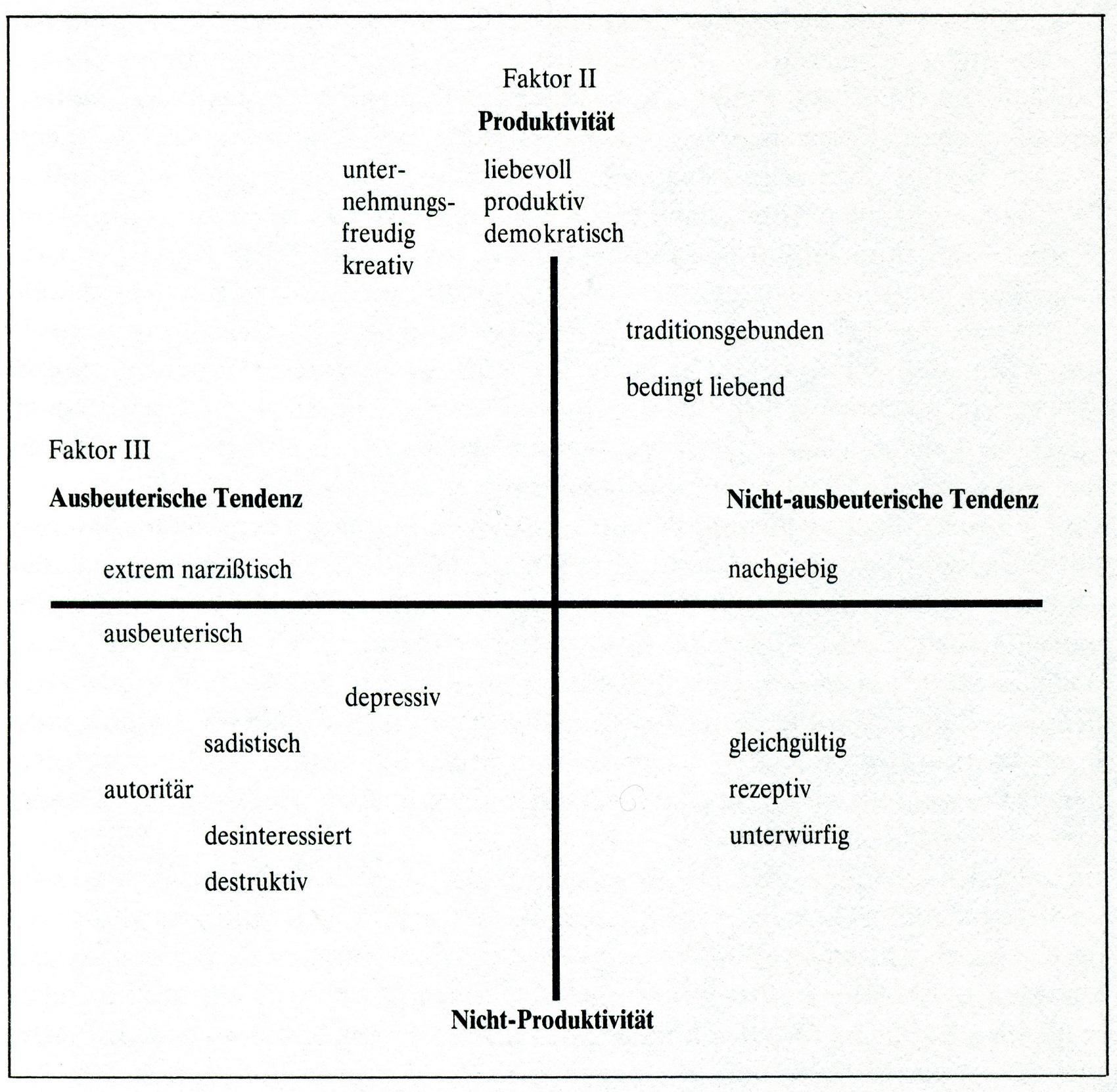

- 2. Faktor II: Produktivität – Nicht-Produktivität

- 3. Faktor III: Ausbeutung – Nicht-Ausbeutung

- 4. Faktor IV: Horten – Rezeptivität

- 5. Faktor V: Männliche – weibliche Geschlechtszugehörigkeit

- 6. Faktor VI: Mutterbezogenheit – Vaterbezogenheit

- d) Schlussfolgerungen für den Gesellschafts-Charakter

- 1. Der nicht-produktive rezeptive Charakter

- 2. Der produktive hortende Charakter

- 3. Die ausbeuterischen Charaktertypen

- 6. Der Charakter und die sozioökonomischen und kulturellen Variablen

- a) Charakter und Produktionsweise

- b) Charakter und soziale Klasse

- c) Charakter und Schulbildung

- d) Charakter und religiöse und kulturelle Betätigungen

- 7. Der Charakter und das Geschlecht

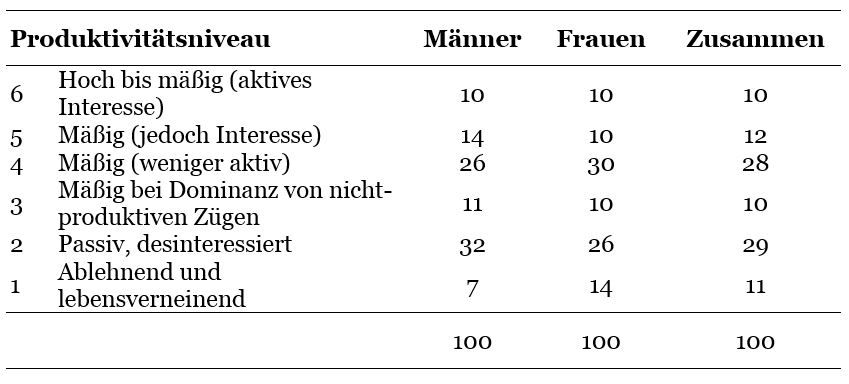

- a) Produktivität und Nicht-Produktivität bei Männern und Frauen

- b) Die Beziehung zwischen Männern und Frauen

- c) Die Herausforderung des Patriarchats

- 8. Der Alkoholismus

- a) Verbreitung und Ausmaß des Alkoholismus

- b) Ursachen des Alkoholismus

- 1. Der kulturelle Faktor

- 2. Die psychologischen Faktoren

- 3. Der psychosoziale Faktor

- 4. Der ökonomische Faktor

- 9. Die Entwicklung des Charakters in der Kindheit

- a) Die Stufen der Entwicklung

- 1. Das Säuglingsalter

- 2. Die frühe Kindheit

- 3. Die Kindheit bis zur Adoleszenz

- 4. Das Ende der Kindheit

- b) Der Charakter der Kinder im Vergleich zu dem der Eltern

- 1. Der Charakter des Kindes

- 2. Faktorenanalyse des kindlichen Charakters

- 3. Korrelationen zwischen dem Charakter der Eltern und dem ihrer Kinder

- 4. Korrelationen zwischen dem Charakter der Eltern und dem ihrer erwachsenen Kinder

- 10. Möglichkeiten zur Veränderung: Charakter und Kooperation

- a) Ansätze zur Veränderung

- b) Veränderung durch Kooperation

- c) Beispiele für Veränderung durch Kooperation

- 1. Das CONASUPO-Programm der mexikanischen Regierung

- 2. Das Waisenhaus von Pater Wasson

- 3. Der Klub der Dorfjungen

- 11. Schlussfolgerungen

- a) Zur Methode

- b) Zur Theorie des Gesellschafts-Charakters

- c) Ausblick

- Anhang A: Der interpretative Fragebogen und Beispiele für die Auswertung

- 1. Der interpretative Fragebogen

- Allgemeine Daten

- Der interpretative Fragebogen

- Fragen speziell für Eltern

- Abschließende Fragen für alle Befragten

- In eine Geschichte eingekleidete Fragen

- 2. Beispiele für die Auswertung des Fragebogens

- a) Arten der Assimilierung

- 1. Die produktive Orientierung

- 2. Die rezeptive Orientierung

- 3. Die hortende Orientierung

- 4. Die ausbeuterische Orientierung

- b) Arten der Bezogenheit

- 1. Sadismus

- 2. Masochismus

- 3. Destruktivität

- 4. Narzissmus

- 5. Nachgiebigkeit

- 6. Bedingte Liebe (materielle Fürsorge)

- 7. Liebe

- c) Arten der gesellschaftspolitischen Bezogenheit

- 1. Autoritarismus und Traditionsgebundenheit

- 2. Unterwürfigkeit

- 3. Demokratische Orientierung

- d) Elternfixierungen

- 1. Starke Mutterbindung

- 2. Mäßige Mutterbindung

- 3. Starke Vaterbindung

- 4. Mäßige Vaterbindung

- 5. Unabhängigkeit

- Anhang B: Die Auswertungen und ihre Überprüfung

- 1. Die Ausbildung der Auswerter

- 2. Die Auswertung der Antworten auf den Rorschach-Test

- 3. Übereinstimmung zwischen Fragebogen und Rorschach-Test

- 4. Die Auswertung des Thematischen Apperzeptions-Tests (TAT)

- 5. Übereinstimmung zwischen Fragebogen und Thematischem Apperzeptions Test (TAT)

- Literatur

- Impressum

- Der Herausgeber

- Der Autor

3. Das sozio-ökonomische und kulturelle Bild des Dorfes

Im Jahre 1960 führte unser Team eine Befragung aller männlichen Dorfbewohner über sechzehn Jahre und aller Dorfbewohnerinnen über fünfzehn Jahre durch. Die sozio-ökonomische und kulturelle Einschätzung, die wir von dem Dorf gewannen, gründet sich hauptsächlich auf diese Erhebung, die durch Beobachtungen der einzelnen Mitarbeiter über das dortige Leben ergänzt wurde.

a) Alter, Geburtsort und Familiengruppierungen

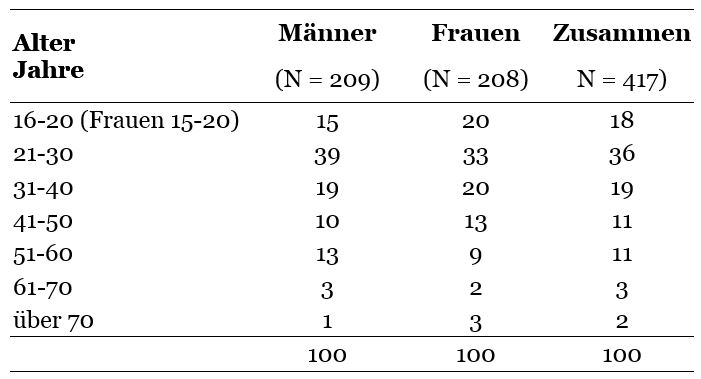

Die Erhebung von 1960 umfasste 792 Dorfbewohner, darunter 209 männliche über sechzehn Jahre und 208 weibliche über fünfzehn Jahre. Die übrigen, nämlich 375 Kinder und jüngere Jugendliche, machen 47 % der Einwohnerschaft aus. Wenngleich viele männliche Vierzehnjährige bereits vollwertige Feldarbeiter sind und Mädchen in noch jüngerem Alter bereits die gesamte Hausarbeit verrichten, verlegten wir die Altersgrenze an den Zeitpunkt der Heirat und Familiengründung der Dorfbewohner. [III-280]

Mit sechzehn sind die männlichen Jugendlichen berechtigt, Land zugeteilt zu bekommen. Wir werden im Folgenden die 417 Dorfbewohner über sechzehn bzw. fünfzehn Jahre, die wir mit unserer Erhebung erfassten, als Erwachsene bezeichnen.

Tabelle 3.1: Altersverteilung der erwachsenen Dorfbewohner (Angaben in %)

Aus Tabelle 3.1 geht hervor, dass die meisten von ihnen unter dreißig Jahre alt und nur 5 % sechzig Jahre und älter waren. Wie in anderen Bauerngesellschaften auch, werden die Jugendlichen schnell erwachsen, heiraten jung und sterben früh.

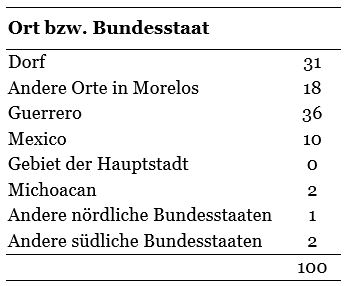

Tabelle 3.2: Geburtsorte der Dorfbewohner (Angaben in %; N = 417)

Nur 31 % der Dorfbewohner sind im Dorf selbst geboren. Wie Tabelle 3.2 zeigt, kam der größte Anteil (36 %) nach der Revolution aus dem benachbarten Bundesstaat Guerrero, hauptsächlich zwischen 1927 und 1930, als das Land in Parzellen aufgeteilt wurde. Andere Dorfbewohner sind aus anderen Teilen des Bundesstaates Morelos bzw. aus dem Bundesstaat Mexico eingewandert. Keiner der Dorfbewohner wurde in Mexico City oder in einer anderen größeren Stadt geboren; alle waren bäuerlicher Herkunft.

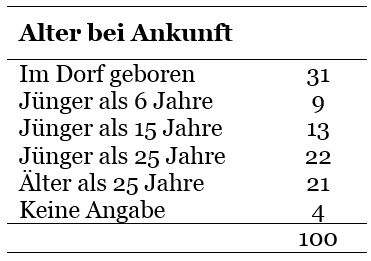

Die meisten Einwanderer waren unter fünfundzwanzig Jahre, als sie im Dorf eintrafen (siehe Tab. 3.3).

Tabelle 3.3: Alter bei Ankunft im Dorf (Angaben in %; N = 417)

Einige wurden von ihren Eltern mitgebracht. Andere kamen auf [III-281] der Suche nach Land oder nach Arbeit, angelockt vom Klima und dem reichlich vorhandenen Wasser, die einen Anbau das ganze Jahr über ermöglichen. Von den Eltern der gegenwärtigen Dorfbewohner waren noch weniger im Dorf geboren.

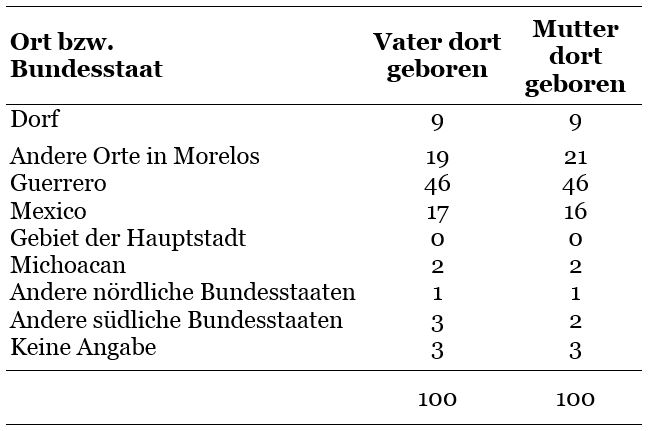

Tabelle 3.4: Geburtsort der Eltern (Angaben in %; N = 417)

Wie aus Tabelle 3.4 hervorgeht, waren nur 9 % der Eltern im Dorf geboren, 46 % im Bundesstaat Guerrero und die übrigen meist in anderen Teilen des Bundesstaates Morelos oder im benachbarten Bundesstaat Mexico. Diese Situation ist nicht ungewöhnlich bei Dorfbewohnern in dieser Region von Morelos, da sie während der Revolution durch Gewalttaten, durch Hunger und Krankheit entvölkert wurde.

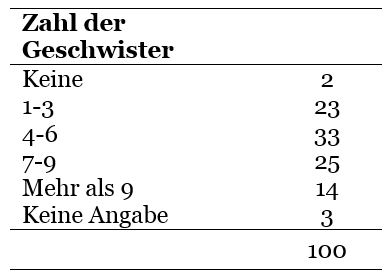

Tabelle 3.5: Zahl der Geschwister (Angaben in %; N = 417)

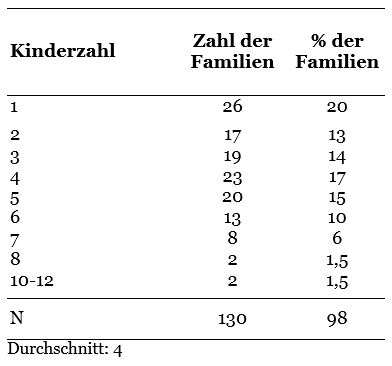

Die meisten Dorfbewohner stammen aus großen Familien mit durchschnittlich fünf Kindern (siehe Tab. 3.5). Nur 2 % berichten, dass sie keine Geschwister haben, während 14 % aus Familien mit zehn und mehr Kindern stammen. Von den 133 Familien, die zur Zeit der Befragung Kinder hatten, betrug die durchschnittliche Kinderzahl vier pro Familie (siehe Tab. 3.6), wobei die bereits verstorbenen Kinder nicht mitberechnet wurden, während viele junge Eltern eingeschlossen wurden, deren Familie [III-282] noch nicht vollständig war.

Tabelle 3.6: Zahl der lebenden Kinder in Familien mit Kindern

Die dreißigjährigen oder älteren Eltern hatten durchschnittlich drei lebende Kinder, was bedeutet, dass die Dorfbewohner sich in Bezug auf die Größe der von ihnen begründeten Familien nicht von ihren Eltern unterscheiden.

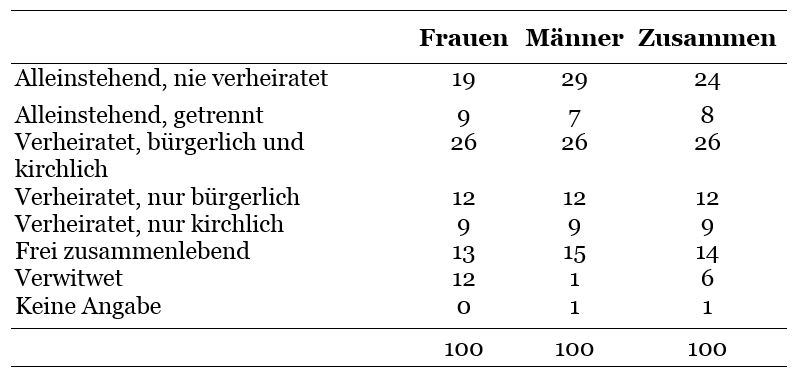

Tabelle 3.7: Familienstand der Dorfbewohner (Angaben in %)

Tabelle 3.7 bezieht sich auf den Familienstand der Dorfbewohner. 24 % sind ledig oder haben noch nicht geheiratet. Dieser Prozentsatz enthält mehr Männer (61 Personen) als Frauen (39 Personen), da Frauen früher heiraten. Von den unverheirateten Männern sind 90 % unter dreißig, davon 40 % unter zwanzig Jahren. Von den unverheirateten Frauen sind 80 % unter dreißig, davon 43 % unter zwanzig Jahren. Nur fünf Männer und acht Frauen über dreißig Jahre waren nie verheiratet. 8 % sind alleinstehend, nachdem sie sich von ihrem Partner getrennt haben bzw. geschieden [III-283] sind. 38 % der Dorfbewohner sind standesamtlich, darunter 26 % auch kirchlich getraut. 12 % sind ohne kirchliche Zeremonie verheiratet. Weitere 9 % sind nur kirchlich getraut und haben keine standesamtliche Urkunde unterzeichnet. 14 % der Dorfbewohner betrachten sich aufgrund freier Verbindung als verheiratet; meist handelt es sich bei diesen um die Ärmsten, die weder die Kosten für die standesamtliche Urkunde noch für die noch teurere kirchliche Feier aufbringen können. 6 % sind verwitwet, darunter 25 Frauen und nur 3 Männer. Dieses Missverhältnis rührt zum Teil daher, dass die Männer durchschnittlich eine kürzere Lebensdauer haben, da viele durch Gewaltakte umkommen; aber zum Teil ist es auch darauf zurückzuführen, dass es Frauen gibt, die von ihren Partnern verlassen wurden und sie dann als verstorben angeben und sich selbst als verwitwet bezeichnen.[22] 20 % der Dorfbewohner (davon 60 % Frauen und 40 % Männer) waren mehr als einmal verheiratet.

Man kann die 417 erwachsenen Dorfbewohner in 162 Haushaltungen oder Wirtschaftsgemeinschaften eingruppieren, die sich aus dem Haushaltsvorstand, der Ehefrau und den Abhängigen (falls vorhanden) zusammensetzen. In einigen dieser Haushaltungen arbeiten auch erwachsene Kinder bzw. verdienen Geld, aber gehören trotzdem mit zum Haushalt. In anderen Fällen kann auch eine andere Person, ein Verwandter, eine Dienstkraft oder vielleicht ein zahlender Gast mit im Haus oder auf dem Grundstück wohnen, ohne dass man ihn als zum Haushalt gehörig betrachtet. Solche Dorfbewohner (es gibt davon 11) zählen als eigener Haushalt. Von den insgesamt 162 Haushalten haben 127 (80 %) als Haushaltsvorstand einen Mann, 33 (20 %) eine Frau. Die meisten (70 %) der weiblichen Haushaltsvorstände sind „Witwen“. Die anderen sind unverheiratet oder verlassene Mütter. Wie bereits erwähnt, wurden einige dieser sogenannten Witwen in Wirklichkeit von einem oder auch nacheinander von mehreren Ehemännern verlassen. Es gibt auch Frauen, die eine Reihe von Gefährten haben, die sie dann mit Kindern zurücklassen. Von den Haushalten, an deren Spitze dem Namen nach ein Mann steht, werden 6 von einer Frau beherrscht, die schon mit einer Reihe von Männern in freier Ehe lebte. Wir werden auf die Bedeutung der Haushalte, deren Oberhaupt eine Frau ist, später noch zurückkommen.

Von den 162 Haushalten haben 79 (49 %) ein eigenes Grundstück. Die meisten anderen (42 %) wohnen auf dem Grundstück ihrer Eltern, Verwandten oder Freunde. Nur 14 Haushalte (9 %) zahlen für ihre Unterkunft Miete. Infolge der Knappheit an Grund und Boden kommt es nicht selten vor, dass man ein Grundstück mit zwei Häusern findet, von dem das eine den Eltern und das andere einem verheirateten Sohn und dessen Familie gehört. [III-284]

b) Analphabetismus und Schulbildung

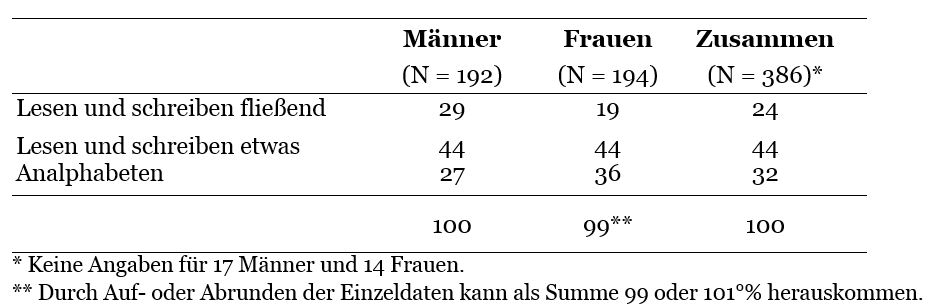

Unsere Erhebung erbrachte, dass 24 % der Dorfbewohner gut lesen und schreiben können; 44 % können einfache Bekanntmachungen lesen und ihren Namen und einfache Mitteilungen schreiben, während 32 % Analphabeten sind (siehe Tab. 3.8). Nur sehr wenige Dorfbewohner lesen zur Unterhaltung. Nicht mehr als 10 % lesen Zeitung, und noch weniger lesen Bücher. Bei der jüngeren Generation sind neuerdings Comics beliebt einschließlich solcher, die rührselige Liebesgeschichten mit Fotos enthalten (etwa Doctora Corazón und Risas y Lágrimas). Als unsere Studiengruppe im Dorf eine Bibliothek eröffnete, waren diese Comics neben Illustrierten bei den älteren wie bei den jüngeren Lesern am begehrtesten.

Tabelle 3.8: Schreibkenntnisse der Dorfbewohner (Angaben in %)

Das Niveau der Lese- und Schreibkenntnisse entspricht den Anforderungen des bäuerlichen Lebens. Das gedruckte Wort spielt nur für jene eine wirtschaftliche Rolle, die in der nahegelegenen Zuckerraffinerie arbeiten, oder für die Männer, die einen Führerschein brauchen, um einen Lastwagen oder einen Traktor zu fahren. Für die andern kann es von Nutzen sein, wenn sie Bekanntmachungen lesen oder einfache Zahlen zusammenzählen können, aber mehr wäre Luxus. Allerdings besserten sich die Lese- und Schreibkenntnisse in den letzten zehn Jahren durch häufigeren Schulbesuch. Von den Dorfbewohnern unter dreißig Jahren sind nur noch 21 % Analphabeten, gegenüber 43 % der über Dreißigjährigen. Wenn man die mexikanischen Bauern beobachtet, ist man erstaunt über ihr bemerkenswert gutes Gedächtnis. Das legt den Gedanken nahe, dass Menschen, die nicht schreiben können, vielleicht ein besseres Gedächtnis haben. Wenn das Gedächtnis dadurch, dass man das niederschreiben kann, was man behalten möchte, nicht gebraucht wird, verlässt man sich auf das geschriebene Wort, und das Gedächtnis lässt nach. Die Kunst des Schreibens und Lesens ist also vermutlich nicht nur ein Segen, vor allem wenn sie nicht dazu dient, sich wertvolle Kenntnisse anzueignen und sich an schönen Büchern zu erfreuen.

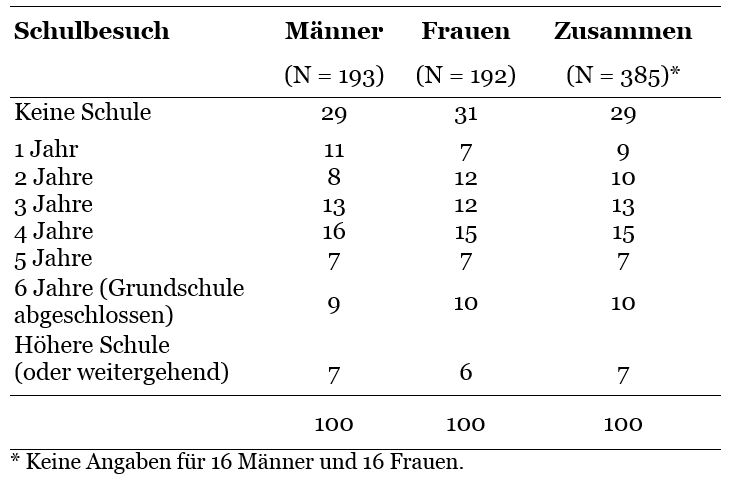

Unter denen, die lesen und schreiben können, gibt es mehr Männer als Frauen. Wie [III-285] Tabelle 3.9 zeigt, gibt es jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Länge ihrer Schulzeit. Wahrscheinlich nutzen die Männer das Lesen- und Schreibenkönnen besser als die Frauen, die vielleicht ein oder zwei Jahre lang die Schule besucht haben und hinterher nie mehr lesen oder schreiben.

Tabelle 3.9: Schulbesuch der Dorfbewohner (Angaben in %)

69 % der Dorfbewohner sind eine Zeitlang in die Schule gegangen, aber nur 16 % haben eine abgeschlossene Grundschulbildung. 6 %, die Söhne und Töchter der reicheren Bauern, haben eine weiterführende Schule, eine Höhere Schule, ein Technikum in der nahegelegenen Stadt oder ein Lehrerseminar besucht, um Dorfschullehrer zu werden. Ein Dorfbewohner war Diplomlandwirt, ein anderer hatte Architektur studiert, und ein dritter begann ein Medizinstudium, kurz nachdem unsere Befragung beendet war.

Dass mehr Kinder heute weiter in die Schule gehen, zeigt, dass eine Gruppe von Dorfbewohnern entschlossen ist, ihren Söhnen und Töchtern die Chance zu geben, ein besseres Leben zu führen als mit der Arbeit auf dem Acker. Die Knappheit des Bodens und die wachsende Bevölkerung tragen dazu bei, dass sich die Dorfbewohner stärker für die Stadt interessieren, für die nahe gelegenen neuen Industriebetriebe, wo man nur Arbeit findet, wenn man gut lesen und schreiben kann. Ende der dreißiger Jahre wurde die erste Grundschule eröffnet, nachdem ein Antrag bei der Regierung gestellt worden war und man selbst Geld beigesteuert hatte, das man dadurch einsparte, dass man einige der kostspieligen Fiestas abschaffte, die den kleinen Überschuss des Dorfs verschlangen. Hinter dieser Aktion stand eine Gruppe von Männern, meist Einwanderer vom Ende der zwanziger Jahre, die besonders fleißig und „progressiv“ waren. Sie unterstützen die Schule auch weiterhin und ermutigen ihre Kinder, besonders die Jungen, an ihre Zukunft zu denken. [III-286] Korreliert[23] man das Alter mit der Zahl der Schuljahre, dann sieht man, dass die Sechzehn- bis Dreißigjährigen einen signifikant längeren Schulbesuch aufweisen als irgendeine andere Altersgruppe (r = .35 ; p < 0,01), während die Altersbereiche einundvierzig bis fünfzig Jahre (r = –.30; p < 0,01) und einundfünfzig bis sechzig Jahre (r= –.30; p < 0,01) beide mit den Schuljahren negativ korrelieren. Der Altersbereich von einunddreißig bis vierzig Jahren steht in der Mitte und korreliert ebenfalls negativ mit der Zahl der Schuljahre (r = –.13), doch ist die Korrelation nicht signifikant.

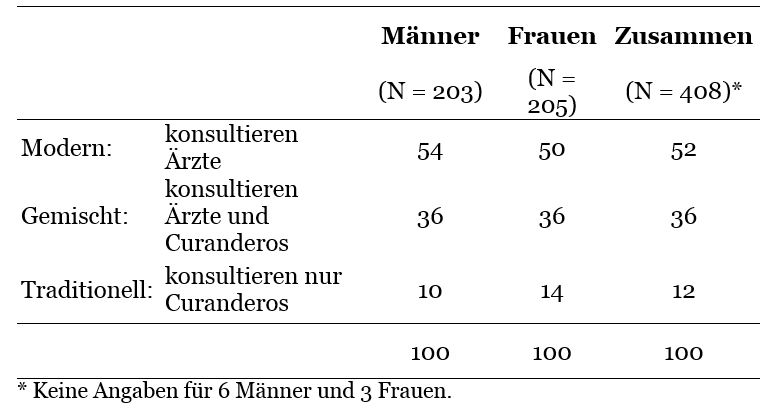

c) Gesundheitsfürsorge

Die Erhebung betraf auch den Umgang der Dorfbewohner mit Krankheiten und den Kontakt zu den traditionellen curanderos (Heilkundigen) oder, zu ausgebildeten Ärzten. Zu wem die Dorfbewohner Kontakt aufnehmen, ist keine Frage des Geldes, da Heilkundige und Ärzte im allgemeinen das gleiche Honorar fordern. Es kommt auch vor, dass Angehörige der Zuckergenossenschaft, die Anspruch auf eine kostenlose ärztliche Versorgung haben, dennoch den Heilkundigen aufsuchen.

Tabelle 3.10: Medizinische Versorgung der Dorfbewohner (Angaben in %)

Wie Tabelle 3.10 zeigt, lassen sich 52 % der Dorfbewohner ausschließlich von Ärzten behandeln. 36 % gehen manchmal zum Arzt, gelegentlich auch zum Heilkundigen. Bisweilen gehen sie auch zuerst zum Heilkundigen und wechseln dann, wenn dieser sie nicht heilen kann [III-287] oder die Krankheit noch verschlimmert, zum Arzt. Andererseits gibt es aber auch Dorfbewohner, die zuerst beim Arzt Hilfe suchen und erst dann, wenn dieser ihnen nicht helfen kann, was bei psychosomatischen Beschwerden gern vorkommt, zum Heilkundigen gehen, der oft für hysterische Leiden mehr Verständnis hat und der sich der Suggestion oder der symbolischen Krankheitsaustreibung bedient, um die [III-288] Symptome zu mildern. 12 % der Dorfbewohner gehen nur zum Heilkundigen, zumeist die älteren Dorfbewohner, die noch an den alten Sitten festhalten. Die Korrelation zwischen Alter und einer Skala, die von 1 (ausschließliche Versorgung durch Ärzte) bis 3 (ausschließlich Heilkundige) reicht, ist signifikant (r = .39, p < 0,01). Es verlassen sich also 61 % der unter Vierzigjährigen gegenüber 28 % der über Vierzigjährigen ausschließlich auf die moderne Medizin.

Das Vertrauen zur modernen Medizin scheint ein Ergebnis der Schulbildung zu sein. Von den Dorfbewohnern ohne Schulbildung gehen 31 % zum Arzt und 25 % zum Heilkundigen, 44 % wechseln zwischen beiden. Von den Bewohnern, die einen Grundschulabschluss besitzen, gehen 80 % zum Arzt, und keiner unter ihnen überlässt die Sorge für seine Gesundheit ausschließlich dem Curandero. Eine ähnliche Beziehung besteht zwischen dem Lesen- und Schreiben-Können und dem wachsenden Zutrauen zur modernen Medizin. So zieht eine formale Ausbildung und die Vertrautheit mit dem gedruckten Wort die Dorfbewohner von ihren herkömmlichen Sitten weg, hin zur modernen städtischen Kultur.

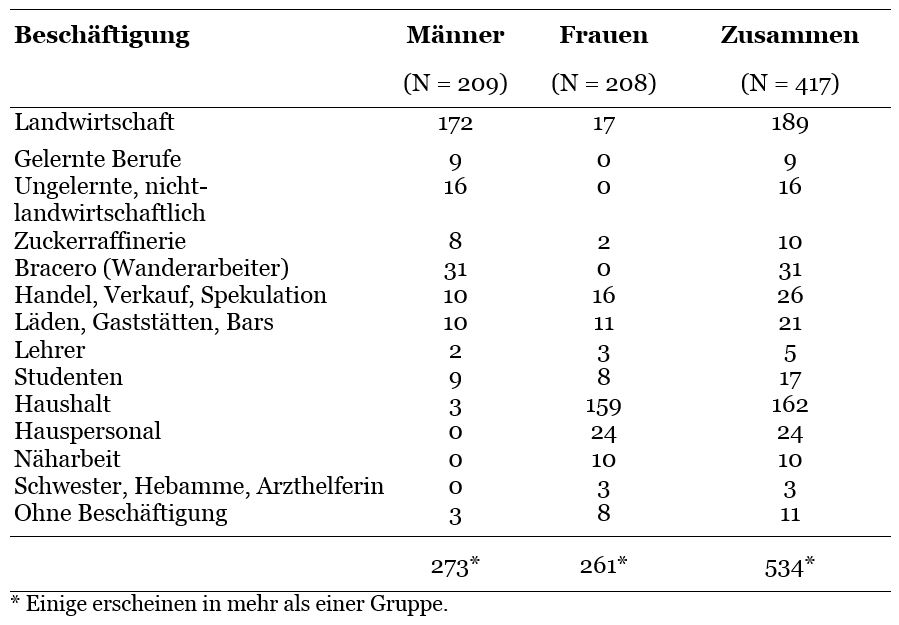

d) Arbeit und Beruf

Die Hauptbeschäftigung der Dorfbewohner ist die Landwirtschaft, und die Haupttätigkeit von 85 % der Männer ist der Ackerbau (siehe Tab. 3.11).

Tabelle 3.11: Arbeit und Beruf

Die übrigen Männer gehen verschiedenen Tätigkeiten nach. 9 Männer sind Handwerker, wie z.B. [III-289] Tischler, Maurer, Elektriker, Schneider, Schlachter, Mechaniker oder Traktorfahrer. 16 Männer arbeiten als ungelernte Arbeiter auf nicht-landwirtschaftlichem Gebiet, z.B. als ungelernte Bauarbeiter oder als Verwalter der Wochenendhäuser der reichen Leute aus Mexico City.

Eine besondere Kategorie von Landarbeitern sind Männer, die wiederholt (dreimal oder auch öfter) als braceros (landwirtschaftliche Saisonarbeiter) in die Vereinigten Staaten gegangen sind. Zu dieser Gruppe gehören 31 Männer (15 % aller Männer im Dorf). Sie arbeiteten hauptsächlich in Kalifornien oder Arizona und wurden dort für die schweren landwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt, wofür sie einen geringeren Lohn als die amerikanischen Arbeiter erhielten (70 Cent bis 1 Dollar pro Stunde), was aber im Vergleich zu den Löhnen im Dorf ein unvorstellbar hohes Entgelt ist; zur Zeit der Untersuchung erhielt ein jornalero (Tagelöhner) selten mehr als einen Dollar am Tag. Selbst ein kleiner Landeigentümer konnte mehr Geld verdienen und ersparen, wenn er drei Monate in den Vereinigten Staaten arbeitete, als wenn er ein Jahr lang sein eigenes Land bebaute. Die Knappheit an Land und die relativ hohen Löhne in den Vereinigten Staaten lockten 20 % der Männer irgendwann über die Grenzen. 15 % davon waren als regelmäßige Saisonarbeiter anzusehen. 17 % der Männer verließen das Dorf, um gelegentlich in anderen Teilen Mexikos Arbeit zu suchen, während 63 % nur im Dorf oder in der näheren Umgebung arbeiteten.

Einige der Dorfbewohner arbeiteten in der nahegelegenen Zuckerraffinerie, und zwar 8 Männer und 2 Frauen. Zu ihren Pflichten gehören Hausverwaltung, Arbeit in den von der Raffinerie unterhaltenen Läden, Büroarbeiten und Arbeiten im Betrieb; ein Mann bedient einen fahrbaren Kran. Andere Dorfbewohner sind in drei nicht-handwerklichen Bereichen beschäftigt: im Geschäftsleben, in Handel und Spekulation und als Lehrer. 21 Personen (10 Männer und 11 Frauen) betreiben 7 kleine Läden, 6 cantinas (Bars) und 3 molinos de mixtamal (Mühlen, welche Mais zu masa mahlen, woraus die Tortillas hergestellt werden). In den Läden werden Kaffee, Bohnen, Zucker, Eier, Konserven, alkoholfreie Getränke, Bier, Zigaretten und Seife verkauft, außerdem Haushaltswaren, wie Seile, Nägel, Eimer und Glühbirnen. In manchen Läden gibt es auch Feuerwerkskörper zu kaufen, und ein Geschäft hat sich auf Kleiderstoffe spezialisiert. Die meisten Dorfbewohner kaufen alles, was sie brauchen, in diesen Läden, meist nur sehr wenig und oft auf Kredit. Die Rechnungen werden üblicherweise wöchentlich bezahlt.

Eine andere Gruppe von 26 Personen (10 Männer und 16 Frauen) beschäftigt sich mit Handelsgeschäften und Spekulation. Es gibt darunter kleine Händlerinnen mit sehr geringem Umsatz. Zwei davon kaufen Erzeugnisse aus dem Dorf und verkaufen sie mit kleinem Gewinn auf den Märkten der nahegelegenen Städtchen und der Hauptstadt. Zwei Frauen besitzen kleine puestos (Verkaufsbuden) auf dem Dorfplatz, wo sie Zuckerwaren, Obst, tacos und tamales feilbieten. Am Wochenende kommen gelegentlich noch ein oder zwei Frauen hinzu, die carnitas (gekochtes Fleisch) und pozole verkaufen. Zwei weitere Frauen verkaufen Milch und manchmal auch Obst aus dem eigenen Garten. Drei reichere Bauern treiben Handel größeren Stils; sie haben Lastwagen, kaufen ganze Ernteerträge auf, und verkaufen sie auf den großen Märkten in Mexico City. Andere betreiben derartige Spekulationen in einem [III-290] bescheideneren Rahmen. Das Dorf hat zwei Lehrer und drei Lehrerinnen, von denen drei an der Dorfschule und zwei in benachbarten Ortschaften beschäftigt sind.

Es gibt außerdem noch eine Gruppe von 17 jungen Leuten im Dorf (9 junge Männer und 8 Mädchen), die die Höhere Schule, eine Fachschule oder die Universität besuchen.

Die meisten Männer sind in der Landwirtschaft tätig; die Hauptbeschäftigung der Frauen (77 %) ist der Haushalt. Einige Frauen arbeiten auch in der Zuckerraffinerie, in kleinen Büros und Läden, oder sie unterrichten. Daneben gibt es noch 24 Frauen, die als Hausgehilfin arbeiten, zumeist in den Wochenendhäusern des Dorfes, doch sind einige auch bei wohlhabenderen Bauern beschäftigt. 17 Frauen arbeiten auf den Feldern und verrichten dort Arbeiten, die sonst Sache der Männer sind. 10 Frauen verdienen sich ihr Geld als Schneiderin, und 3 arbeiten auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung: eine verabreicht gegen ein kleines Entgelt Injektionen, eine ist Hebamme (partera), und eine dritte ist Krankenschwester.

e) Grundbesitz

Zur Zeit unserer Erhebung wurden 1936 tareas Ackerland, das zum Dorf gehörte oder auch von anderen nahegelegenen Dörfern gepachtet war, von den Bauern bewirtschaftet, die Parzellen von 2 bis 180 Tareas bearbeiteten. Die Tarea ist das übliche Flächenmaß. Das Wort bedeutet eigentlich soviel wie „Aufgabe“ im Sinn eines guten Tagewerks (vgl. das deutsche „Morgen“). Die Tarea misst 1000 Quadratmeter oder 10 Ar. Auf dem größten Teil des Bodens (54 %) wird Zuckerrohr angepflanzt. Reis ist die zweitwichtigste Kultur; etwa 23 % des Ackerlandes ist ihm vorbehalten. Der Rest wird mit Mais, Bohnen, Tomaten, Zwiebeln, Melonen und anderen Gartenerzeugnissen bepflanzt, je nach der stark fluktuierenden Marktlage. 117 Tareas, die den Dorfbewohnern gehören, liegen brach. Bemerkenswert ist, dass die Bewohner in wachsendem Maß das anpflanzen, was auf dem Markt verlangt wird, und nicht mehr das, was ihren eigenen Konsumbedürfnissen entsprechen würde. Ebenso wenig pflanzen sie den traditionellen Mais an, dessen Anbau in einigen Eingeborenendörfern einer religiösen Tradition entspricht. Es gibt allerdings immer noch Dörfer, die sich ihre Anhänglichkeit an den Mais bewahrt haben und wenigstens um das Haus herum etwas Mais anbauen. Der Hauptgrund, weshalb nicht mehr Mais angebaut wird, sind schlechte Erträge und der von der Zuckerindustrie ausgeübte Druck, Zuckerrohr anzupflanzen, was im übrigen auch weniger Mühe macht und garantierte Einkünfte verspricht (siehe Kapitel 6).

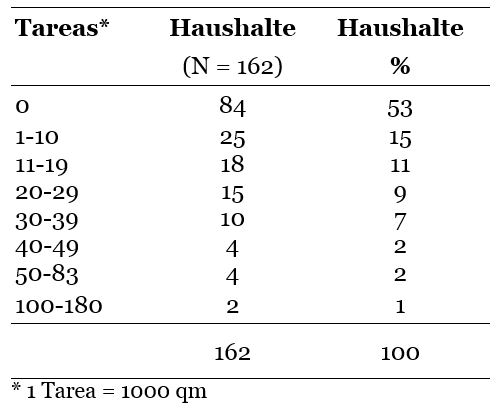

Tabelle 3.12: Landwirtschaftlich genutzte Fläche pro Haushalt

Tabelle 3.12 zeigt die Verteilung des bebauten Landes nach Haushaltungen und veranschaulicht, dass die Landwirtschaft zwar die Hauptbeschäftigung und Unterhaltsquelle der Dorfbewohner ist, dass aber trotzdem die meisten Haushalte (53 %) kein Land besitzen. Einige landlose landwirtschaftliche Arbeiter arbeiten als Braceros. Die anderen arbeiten entweder als Peonen bei den reicheren Unternehmern, oder sie haben Land von ihnen gepachtet, für das sie mit einem Ernteanteil zahlen. Bei den Haushalten, die eigenes Land bebauen, beträgt dieses jeweils durchschnittlich 11 [III-291] bis 19 Tareas. Die Landverteilung nach Haushaltungen zeigt eine Pyramidenform, wobei einige wenige Dorfbewohner an der Spitze relativ große Grundstücke zur Verfügung haben (allerdings sind diese im Vergleich zu denen im Mittelwesten der Vereinigten Staaten klein), eine größere Anzahl hat kleinere Parzellen, und die Mehrheit ist landlos. Um diese ungleiche Verteilung des Landbesitzes zu verstehen, muss man wissen, dass einige Dorfbewohner nach der Revolution Land bekamen, während andere schon besonders viel Glück haben und hart arbeiten mussten, um das Kapital zusammenzubekommen, das sie brauchten, um Land zu kaufen oder auch nur zu pachten.

Dorfbewohner, die Land zugewiesen bekamen, werden als ejidatarios oder Mitglieder des Dorf-Ejido bezeichnet. Das Wort ejido bezeichnete vor der Revolution von 1910 in den freien Dörfern das gemeinsame Weide- oder Ackerland. Es diente außerdem zur Bezeichnung des Landes, das man den umherschweifenden Indianern in der Kolonialzeit gab, um sie in Dörfern sesshaft zu machen. Heute bedeutet Ejido eine Gemeinde, die Land zugewiesen bekam, das gemäß den Vorschriften des Bodenreformgesetzes zu bebauen ist, welches in den letzten fünfzig Jahren entwickelt wurde und sich auf Artikel 27 der Verfassung von 1917 gründet. In unserem Dorf bestand die Möglichkeit, das der Hazienda enteignete Land den neuen Besitzern zuzuweisen. In anderen Fällen wurde Ejido-Land auch einer Gemeinde zurückgegeben, wenn diese es auf eine Weise, die als ungesetzlich angesehen wurde, verloren hatte. In anderen Fällen kam es auch vor, dass einer Gemeinde der Besitz von Ländereien bestätigt wurde, die sich generationenlang in ihrem Besitz befunden hatten. Gewöhnlich besteht ein Ejido aus mindestens 20 Bauern, die nach dem Bodenreformgesetz zum Empfang von Land berechtigt waren. (Vgl. die Beschreibung der Ejidos nach dem Bodenreformgesetz bei N. L. Whetten, 1948, S. 182°ff.) Die beiden wichtigsten [III-292] ökonomischen Klassen sind die Ejidatarios, die über Land verfügen, das ihnen nach der Revolution bei der Aufteilung der Ländereien der Hazienda zugewiesen wurde, und die Nicht-Ejidatarios, von denen die meisten kein Land besitzen. Im Dorf gibt es 69 Ejidatarios, darunter 54 Männer und 15 Frauen. Demnach sind 26 % der erwachsenen Männer Ejidatarios, und 74 % sind Nicht-Ejidatarios. Von den 155 Männern, die Nicht-Ejidatarios sind, haben 87 % überhaupt kein Land. Die übrigen 13 % konnten soviel Geld zusammensparen, dass sie Farmland kaufen oder pachten konnten, aber nur 2 % dieser Nicht-Ejidatarios bearbeiten mehr als 2 Hektar, die den durchschnittlichen Besitz eines Ejidatarios darstellen. Der durchschnittliche Landbesitz der Nicht-Ejidatarios beträgt 1 Hektar.

Die Revolution von Morelos galt zunächst der Verteidigung des Rechtes auf Land gegenüber den Haziendas, aber während des Kampfes forderten die Zapatistas als radikaleres Ziel, dass jeder Bauer seine eigene Parzelle innerhalb des Gemeindelandes haben sollte. Dieses Grundstück sollte so groß sein, dass es einer Familie ein angemessenes Auskommen gewährte. Es sollte unveräußerlicher Besitz sein, weder aufteilbar noch verkäuflich, und war dem vom Ejidatario ausersehenen männlichen oder weiblichen Erben ungeteilt weiterzuvererben. Die Bauerngemeinde sollte zu einem Ejido werden, d.h. zu einer Gemeinschaft freier Landeigentümer, in der Entscheidungen auf demokratische Weise getroffen und jeder Ejidatario eine eigene Stimme haben sollte. Theoretisch sollten alle kleinen Farmer mit zum Ejido gehören. Die Zapatistas, die selbst Bauern waren, merkten aber, dass die verschiedenen Dörfer unterschiedliche Gebräuche hatten, und ließen daher die Möglichkeit offen, dass einige Dörfer vielleicht ein gemeinschaftliches Ejido wollten, während andere dagegen lieber das Land in kleine Parzellen aufgeteilt haben wollten. (In einigen Dörfern gab es – nach F. Tannenbaum, 1929, S. 3 – bereits schon vor der spanischen Eroberung ein System zur Verteilung von Grundbesitz, das dem Ejido-System ähnlich war. Damals verwalteten Sippengruppen (calpulli) das Gemeindeland und die Familien besaßen Grundstücke, die unveräußerlich waren.) Die nationale Politik gründete sich ursprünglich auf Artikel 11 des Gesetzes von 1915, welches das individuelle Eigentumsrecht an den Parzellen betonte und zugleich den Dörfern das Recht zuerkannte, Gemeinschaftsland zu besitzen. Über diese Agrargesetze schreibt F. Tannenbaum (1929, S. 239):

Man muss klar erkennen, dass die Gesetzgebung die individuelle Bebauung des Ackerbodens anstrebt und nur aus Zweckmäßigkeitsgründen, aus Gründen der Disziplin und als Einübung für einen zukünftigen individuellen Besitz vorübergehend auf den Gemeinschaftsbesitz zurückgreift.

Nach dem Bodenreformgesetz kann aber eine einem Ejidatario zugeteilte Parzelle weder verkauft noch verpachtet werden, und der Ejidatario darf sie nur so lange behalten, wie er selbst das Land bewirtschaftet. Bei der Weiterentwicklung des Bodenreformgesetzes – insbesondere in den dreißiger Jahren unter Präsident Lázaro Cárdenas – trat man jedoch mehr für kooperative Strukturen ein. Nach dem Gesetz war sämtliches Weideland, der gesamte Wald sowie anderes, nicht landwirtschaftlich genutztes Land als Gemeinschaftsland anzusehen und zu nutzen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass der Ejido die Struktur eines Kollektivs dem Zusammenschluss mehrerer kleiner Landbesitzer vorzieht. Dass man sich aufs Neue für Kooperativen einsetzte, hatte seinen Grund darin, dass man [III-293] die Wirtschaftlichkeit der Kleinbetriebe erhöhen und gleichzeitig den extensiven Anbau landwirtschaftlicher Produkte nach modernen Methoden fördern wollte. Wie wir noch sehen werden, stellt der Charakter des Bauern ein Hindernis dar, mit dem man rechnen muss, wenn man derartige kooperative Strukturen einführen will. Die überwiegende Mehrheit der mexikanischen Ejidos gehört einzelnen kleinen Landbesitzern innerhalb einer Gemeindeorganisation, die der des hier beschriebenen Dorfes sehr ähnlich ist.[24]

In unserem Dorf begann die Landverteilung im Jahre 1924 und wurde bis 1935 fortgesetzt. Die einzelnen Parzellen sind ungleich groß, zwischen 5 und 70 Tareas, weil einiges Land besser bewässert war und man es deshalb für ebenso wertvoll hielt wie ein Stück unbewässertes größeres Land. Außerdem erhielten einige Dorfbewohner größere Bauplätze anstelle von landwirtschaftlich nutzbaren Parzellen. Ausschlaggebend war zur Zeit der Landverteilung auch, dass ein Bauer genug Kapital besitzen musste, um den Boden bebauen und einfrieden zu können, so dass es auch Dorfbewohner gab, die entweder nicht genügend Kapital oder auch nicht den Ehrgeiz hatten, um Anspruch auf ein größeres Stück Land erheben zu können. Andere, welche das nötige Geld gehabt hätten, weigerten sich, ihren Anteil zu übernehmen, weil sie fürchteten, die Regierung oder die früheren Besitzer der Hazienda würden eines Tages das Land von denen, die es kultiviert hatten, zurückfordern. Hier verhinderten bäuerlicher Argwohn und Misstrauen, dass man seinen Anspruch auf Land erhob. Entschlossen sich diese vorsichtigen Dorfbewohner dann doch, Land zu erwerben, dann mussten sie sich oft mit kleineren Parzellen zufriedengeben. Anfang der dreißiger Jahre, als das Dorf etwa 300 Einwohner hatte, war genügend Land für jeden vorhanden. Seitdem hat es aber durch Geburtenzuwachs und Zuwanderung fast die doppelte Einwohnerzahl. Daher ist für die Söhne der ursprünglichen Bewohner und für die der ersten Einwanderer nicht mehr genügend Land vorhanden. Von den 155 männlichen Nicht-Ejidatarios sind 36 % Söhne von Ejidatarios, und 64 % sind Männer und deren Söhne, die zu spät ins Dorf kamen, um noch Land zu erhalten. [III-294]

Ein Ejidatario zu sein, heißt im Dorf, einer privilegierten Klasse anzugehören. Vor allem heißt es, dass man die Chance hat, eigenes Land zu bebauen, über ein bloßes Existenzminimum aufzusteigen, bei seiner Arbeit nicht von anderen abhängig zu sein und es nicht nötig zu haben, die niedrigsten Arbeiten zu übernehmen, nur um nicht verhungern zu müssen. Außerdem können die Ejidatarios auch Mitglieder der Zuckergenossenschaft werden, die Darlehen gewährt, die ärztliche Versorgung (im Rahmen des Programms für Soziale Sicherheit) übernimmt, Lebensversicherungen in der Höhe von 10°000 Pesos abschließt, den Kindern der Ejidatarios Möglichkeiten für Stipendien eröffnet und arbeitslosen Familienmitgliedern Arbeitsplätze in der Raffinerie bereitstellt. All das bleibt den Nicht-Ejidatarios versagt. Die Ejidatarios bestimmen die Dorfpolitik; sie besitzen mehr als die andern; die meisten kleinen Geschäfte gehören ihnen, und sie sorgen dafür, dass ihre Kinder eine bessere Schulbildung erhalten. Außerdem sind die meisten Taglöhner von ihnen abhängig. So gibt es zwei grundsätzlich verschiedene sozio-ökonomische Klassen im Dorf, obwohl die Revolution den Großgrundbesitz aufgeteilt und versucht hat, eine klassenlose Gesellschaft freier Bauern zu begründen.

Eine exakte Korrelation zwischen dem Status eines Ejidatario und dem materiellen Wohlstand besteht nicht. Der Hauptgrund ist, dass manche Ejidatarios nicht erfolgreich waren, weil sie entweder Pech hatten oder ihr Charakter schlecht angepasst war. 10 % der Ejidatarios verpachten regelmäßig ihr gesamtes Land, während weitere 20 % nur einen Teil davon verpachten oder gegen einen Anteil an der Ernte von anderen bewirtschaften lassen. Die Gründe hierfür werden wir in den Kapiteln über den Charakter und die sozio-ökonomischen Variablen (Kapitel 6) und über den Alkoholismus (Kapitel 8) ausführlich erörtern. Es wäre demnach richtiger, zu sagen, dass die tatsächliche Klasse der Ejidatarios jene 70 % sind, die ihr Land persönlich bewirtschaften.

f) Wohnverhältnisse

Die Revolution erreichte nicht nur, dass das Farmland aufgeteilt wurde, man teilte den Bauern auch im Dorf Bauplätze für ihre Wohnungen zu. Die ersten Ejidatarios hatten Anspruch auf noch nicht in Besitz genommenes Land, und diese Grundstücke konnten im Gegensatz zu den unveräußerlichen Ejidos gekauft und veräußert werden. Aus unserer Erhebung ging hervor, dass 51 % der Haushalte kein eigenes Hausgrundstück besitzen. 14 % besitzen zwischen 1 und 5 Ar, 11 % zwischen 6 und 10 Ar, 9 % zwischen 11 und 20 Ar, 8 % zwischen 21 und 30 Ar und 3 % über 30 Ar. Das größte Hausgrundstück im Dorf misst 77 Ar. Wer kein Farmland besitzt, hat meist auch kein Grundstück im Dorf. Die Korrelationen zwischen der Größe des Ejido-Landes und der des Hausgrundstücks ist zwar signifikant (r = .31, p < 0,01), sie ist jedoch niedrig, weil einige Ejidatarios zwar kleine Parzellen, aber größere Hausgrundstücke besitzen, die sie gelegentlich auch als Gärten benutzen, wo sie besonders Avocados ziehen, oder wo sie Haustiere wie Hühner oder Schweine halten. Da man außerdem Hausgrundstücke im Gegensatz zum Ejido-Land kaufen und verkaufen [III-295] kann, haben einige einen Teil ihres Hausgrundstücks verkauft, während sie ihre Parzelle ganz behalten haben.

Bei unserer Erhebung haben wir auch die verschiedenen Haustypen im Dorf erfasst. 24 % der Haushalte leben auf sehr engem Raum in den jaceles, Hütten, die aus Stäben und Lehm hergestellt werden und einen Fußboden aus Erde und ein Dach aus Stroh haben, das gegen die schweren Sommerregen nur geringen Schutz bietet. Weitere 29 % leben in Adobe-Häusern mit Fußböden aus Erde und mit Dächern, die gewöhnlich aus Stroh oder Palmblättern, gelegentlich aber auch aus Dachpappe oder Asbestplatten bestehen. Diese Häuser sind, auch wenn sie aus luftgetrockneten Lehmziegeln bestehen, nicht in einzelne Räume unterteilt, sondern weisen – genau wie die jaceles – nur einen einzigen Raum auf, in dem man kocht, isst und schläft. Weitere 21 % wohnen in Häusern aus Beton oder aus Lehmziegeln. Diese haben Steinfußböden und sind in einzelne Räume zum Wohnen und Kochen unterteilt; die Dächer bestehen aus solidem Material. Unter diesen 21 % gibt es einige Häuser (9 % aller Haushalte), die nicht nur solide gebaut, sondern auch ihrem Aussehen und ihrer Größe nach recht komfortabel sind.

g) Andere Formen von Kapital

Einige der Bewohner haben sich Kapitalgüter zusammengespart, wie zum Beispiel einen Laden, Vieh, Maschinen oder Zinskapital, das ihnen weitere Gewinne einbringt. Zur Zeit unserer Erhebung stellte bereits ein Fernsehgerät eine Kapitalanlage dar, weil der Besitzer von anderen Dorfbewohnern ein geringes Eintrittsgeld erheben konnte. Seitdem hat sich die Zahl der Fernsehgeräte erheblich vergrößert, und die meisten Bewohner haben jetzt einen Verwandten, einen padrino oder compadre, der sie einlädt, sich das Fernsehprogramm bei ihm anzusehen.

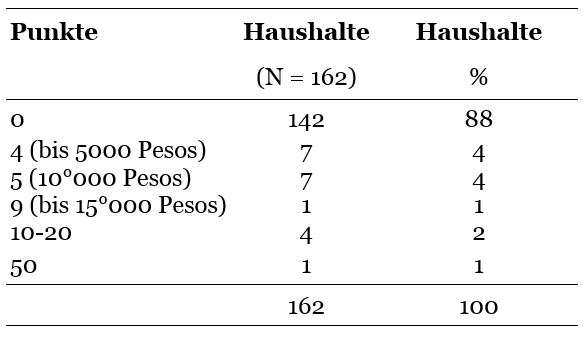

Wir haben eine Skala erstellt, bei der jeder Besitz von Konsumgütern im Wert von über 10°000 Pesos (oder 800 Dollar) mit 5 Punkten und jeder Konsumgüterbesitz im [III-296] Wert zwischen 2°000 und 5°000 Pesos (160-400 Dollar) mit 4 Punkten bewertet wurde. 5 Punkte gaben wir für den Besitz eines Lastwagens, eines Traktors (der mitsamt dem Fahrer an andere vermietet wird), einer Bar, eines Ladens, eines Billardsaals oder eines Zinskapitals in Höhe von 10°000 Pesos oder darüber. 4 Punkte bekamen ein alter Wagen (der auch als Taxi zu benützen war), ein Fernsehgerät, eine Maismühle (molina), der Besitz von Vieh oder ein Zinskapital zwischen 2°000 und 5°000 Pesos.

Tabelle 3.13: Kapitalbesitz der Dorfbewohner

Tabelle 3.13 zeigt, dass nur sehr wenige Bauern es fertiggebracht haben, Kapital anzusammeln, weder in Form von Geld noch in Form von anderem Besitz. 88 % (142 Haushalte) besitzen überhaupt nichts. Zu den restlichen 12 % gehören 7 Haushalte, deren Besitz bis zu 5°000 Pesos wert ist, 7 mit einem Besitz im Wert bis 10°000 Pesos und 1 Haushalt mit zwei Kapitalgütern. Ein Mann, der allein an der Spitze der Wirtschaftspyramide steht, weist 50 Punkte auf der Kapitalgüter-Skala auf.

Von zwei Ausnahmen abgesehen ist der Vorstand aller Haushalte, die derartige Kapitalgüter besitzen, immer ein Ejidatario. Der Mangel an Kapital bei den meisten – selbst bei denen, die Land besitzen – verdeutlicht die Armut der Dorfbewohner. Die meisten leben am Rande des Existenzminimums, und die, welche einen geringen Überschuss erzeugen, geben dieses Geld meist zuerst für bessere Wohnverhältnisse und in zweiter Linie für Essen, für kostspielige Fiestas an Prozessionstagen, für eine Examens- oder Hochzeitsfeier aus, oder auch für ein paar Konsumgüter, die ihr Ansehen erhöhen, anstatt Kapital zu investieren.

h) Konsumgüter

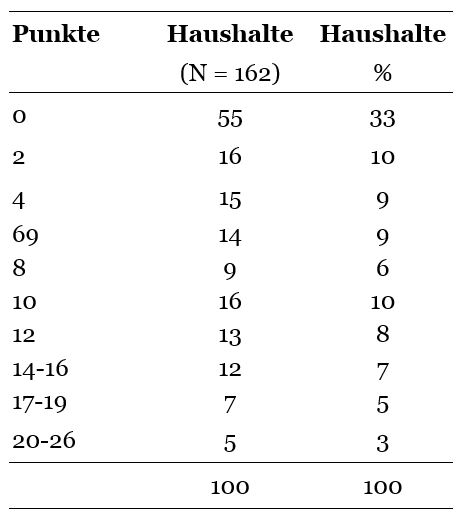

Zu den von den Dorfbewohnern am höchsten geschätzten Konsumgütern gehören ein Gasherd, ein gutes Bett mit Matratze und eine Nähmaschine (die manchmal auch [III-297] ein Kapitalgut ist); sie alle wurden mit 3 Punkten bewertet. Andere begehrte Konsumgüter, wie zum Beispiel elektrisches Licht, Rundfunkgeräte, ein Petroleumofen, ein Fahrrad oder ein elektrisches Bügeleisen, erhielten 2 Punkte.

Tabelle 3.14: Besitz der Dorfbewohner an Konsumgütern

Tabelle 3.14 zeigt 55 Haushalte (33 %), in denen keines der genannten wertvollen Konsumgüter anzutreffen war. Weitere 16 Familien (10 %) besitzen eines davon, z.B. ein Rundfunkgerät oder ein gutes Bett. Zwei Familien erreichen 26 Punkte, von denen die eine zugleich an der Spitze der Kapitalgüter-Skala steht. Wer sind nun aber die Besitzer solcher Konsumgüter? Von der Ejidatarios besitzen 72 % Konsumgüter, gegenüber 23 % der Nicht-Ejidatarios. Von den 47 Ejidatarios, die eigenes Land bewirtschaften, erreichen 43 % auf der Skala zehn oder mehr Punkte, während von den Ejidatarios, die ihr Land verpachten, nur siebzehn zehn oder mehr Punkte haben. 14 % der Nicht-Ejidatarios haben zehn oder mehr Punkte, und 70 % dieser Nicht-Ejidatarios arbeiten als Braceros in den Vereinigten Staaten und bringen entweder Geld oder Konsumgüter nach Hause.

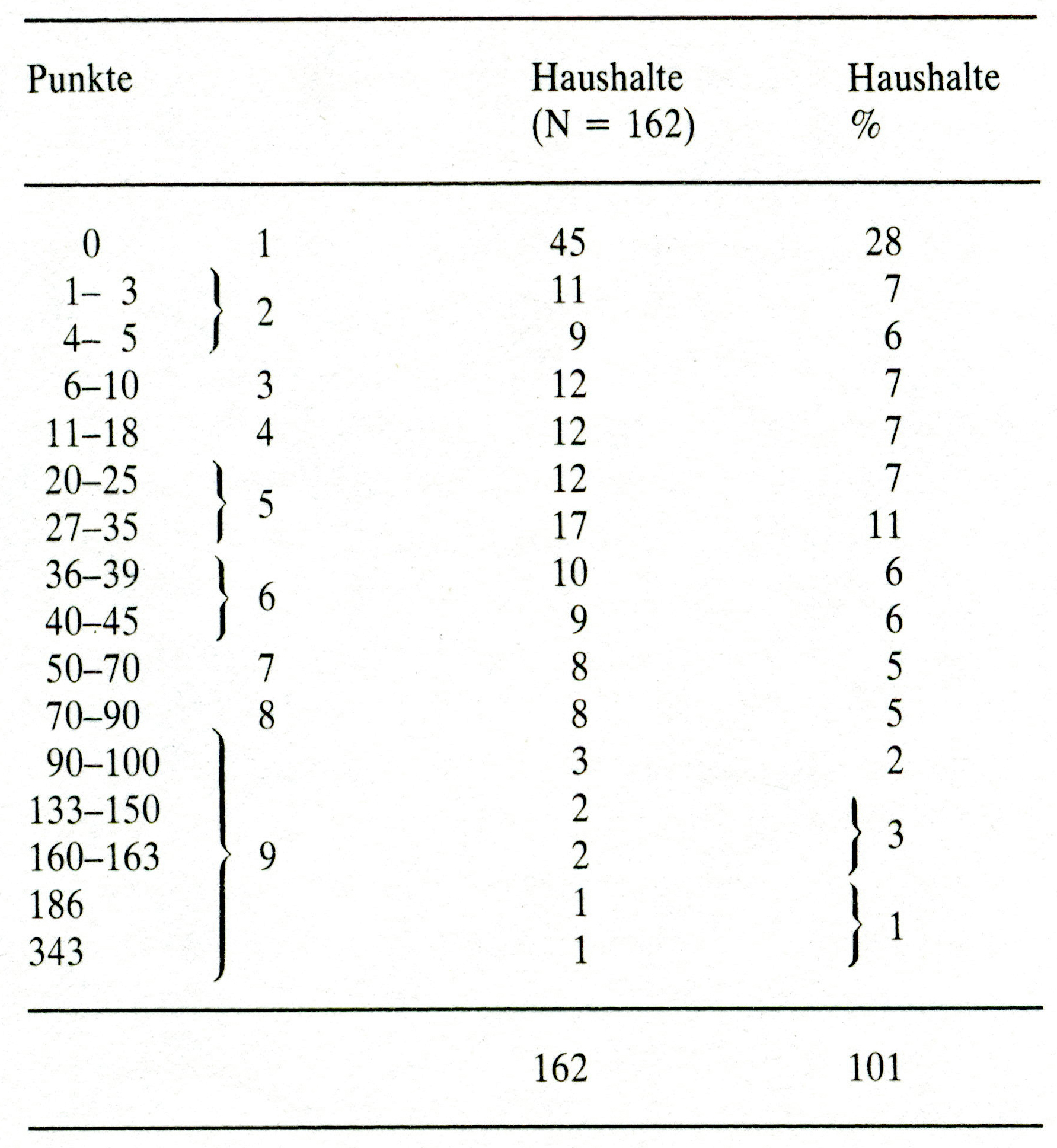

i) Sozio-ökonomische Verhältnisse

Der Unterschied zwischen einem Ejidatario und einem Nicht-Ejidatario ist ein guter Indikator dafür, welcher sozio-ökonomischen Klasse ein Dorfbewohner angehört. Bei jeder ökonomischen Einstufung bekamen die Ejidatarios mehr Punkte als die Nicht-Ejidatarios. Wir entschlossen uns jedoch, ein zweites Messverfahren für die sozio-ökonomische Klasse zu konstruieren, da es auch einige Nicht-Ejidatarios gibt, die sich Land oder andere Kapitalwerte zusammengespart haben, während manche Ejidatarios ihren Besitz vertan und andere es zu mehr Land und sonstigem Besitz gebracht haben als der Durchschnitt. Zur Berücksichtigung dieser Unterschiede hinsichtlich des Reichtums hätte es vielleicht genügt, der Einstufung lediglich das Einkommen zugrunde zu legen, doch machten wir aus drei Gründen nicht den Versuch, das Einkommen zu messen. Erstens informiert ein Bauer einen Außenstehenden nur sehr ungern über seine Finanzen; am Ende könnte die Regierung diese Information dazu benutzen, die Steuern zu erhöhen. Aber selbst wenn er dem Interviewer vertraute, würde es ihm schwerfallen, sein tatsächliches Einkommen zu berechnen. Dazu gehört ja auch, was er von seiner eigenen Ernte und aus seinem eigenen Viehbestand selbst verzehrt. Weitere Einkünfte können ihm Gelegenheitsarbeiten einbringen, über die er nicht Buch führt. Außerdem schwanken die Einkünfte eines Bauern beträchtlich nach Jahren und Jahreszeiten. Im einen Jahr kann er davon profitieren, dass das, was er gerade angepflanzt hat, auf dem Markt knapp ist; in einem anderen Jahr kann er das Gleiche anpflanzen, und der Markt kann davon so übersättigt sein, dass der Bauer nur noch einen Bruchteil dessen verdient, was er im Vorjahr erzielen konnte. Im nächsten Jahr können eine ungünstige Witterung, Pflanzenkrankheiten oder Schädlinge den größten Teil seiner Ernte vernichten. Auch das Einkommen eines Taglöhners schwankt beträchtlich je nach dem Arbeitsmarkt, der Jahreszeit und der Art der angepflanzten Kulturen. Daher kann eine Einschätzung der Einkünfte eines Bauern während einer bestimmten Periode aufgrund seines [III-298] Durchschnittseinkommens recht irreführend sein. Wir hielten daher eine Skala, welche den Landbesitz, das Kapital und den Sachbesitz berücksichtigt, für einen genaueren Maßstab des realen Einkommens der Bauern, als es irgendeine sich nur über eine kurze Zeit erstreckende Schätzung seiner in Geldwert berechneten Einkünfte gewesen wäre. Um eine exaktere Einschätzung seiner sozio-ökonomischen Klasse zu ermöglichen, kombinierten wir für jeden erfassten Haushalt die Punkte für die in seinem Besitz befindlichen Produktionsgüter, für seine Konsumgüter, für das von ihm angebaute Land, für seinen Grundbesitz im Dorf und für den Typ seines Hauses. Diese Punktwerte haben wir so gewichtet, dass wir jedem seinen relativen ökonomischen Wert – soweit möglich – zuwiesen. Auf diese Weise kamen wir zu dem Ergebnis, dass 10 Punkte für Kapitalgüter etwa die gleiche Einkommensquelle darstellen wie 30 Tareas Land; daher multiplizierten wir die Punkte für die Kapitalgüter mit 3 und bewerteten das bebaute Land nach seiner Größe in Tareas. Für den Grundbesitz im Dorf gaben wir für je 100 Quadratmeter einen zusätzlichen Punkt, eine Verteilung, die etwa dem Kapitalwert großer Gebäudegrundstücke (Baumplantagen, Gartenland) entspricht. Was den Haustyp betrifft, so gaben wir 20 Punkte für den besten Haustyp (aus Ziegelsteinen oder Beton mit festem Dach, abgeteilten, geräumigen Wohnräumen und Toilette). 12 Punkte gaben wir für den gleichen Haustyp, wenn er kleiner und weniger aufwendig gebaut war; 5 Punkte bekam ein Lehmhaus mit nur einem Raum; und 0 Punkte erhielten die jacales. Schließlich fügten wir der Vollständigkeit halber noch die Punkte für die Konsumgüter hinzu. Die sozio-ökonomische Skala [III-299] bietet einen Annäherungswert für den materiellen Besitz der bäuerlichen Haushalte. Dem Besitz an Land und Kapital wurde dabei mehr Gewicht beigemessen, weil sich damit Geld verdienen lässt. Relativ geringes Gewicht wurde der Art der Unterkunft und dem Besitz an Konsumgütern beigemessen. Die Skala zeigt, was der jeweilige Haushalt erwirtschaften konnte, ferner seine laufenden Verdienstmöglichkeiten und seinen Lebensstil, wie er im Haustyp zum Ausdruck kommt. Die Skala korreliert mit dem subjektiven Eindruck, den die an der Untersuchung beteiligten Beobachter von dem jeweiligen Besitzstand der Betreffenden hatten. Wie noch zu sehen sein wird, erweist sich die Skala auch als überzeugender Maßstab aufgrund signifikanter Korrelation ihrer Messwerte mit anderen sozio-ökonomischen Messungen und dem Charakter.

Tabelle 3.15 zeigt die Verteilung der einzelnen von uns erfassten Haushalte auf der Skala. 45 Haushalte (28 %) haben 0 Punkte, was bedeutet, dass mehr als ein Viertel der Familien in Jacales ohne elektrischen Strom wohnen und auf Strohmatten auf dem Boden schlafen. Sie besitzen kein Land, und ihre Arbeit erbringt nichts. Es ist dies der Teil der Bevölkerung, der am Rand des Existenzminimums lebt. Zu dieser Gruppe gehören auch einige Personen, die mit bessergestellten Familien zusammenleben, darunter Dienstboten, Kostgänger und arme Verwandte ohne eigenes Haus. Weitere 20 Haushalte (12 %) haben 1 bis 5 Punkte. Die Haushalte in dieser Gruppe verfügen vielleicht über ein anständiges Bett oder über ein batteriebetriebenes Radio, aber wenn sie nicht bei reicheren Familien wohnen, haben sie die gleiche armselige Unterkunft, weitgehend die gleiche Ernährungsweise und denselben Lebensstil wie die mit 0 Punkten.

Der Mittelwert der Punktzahlen liegt bei 12 Punkten, die etwa für eine Familie gelten mit einem Lehmhaus, einem richtigen Bett, einem Radio und eventuell einer Nähmaschine oder einem Gasherd, die aber wahrscheinlich kein Land besitzt. Am oberen Ende der Skala stehen 9 Haushalte (6 %) mit über 90 Punkten. Dies sind die Dorfbewohner – meist Ejidatarios –, welche die besten Häuser bewohnen, über Kapital, Land und Konsumgüter verfügen. Zwischen dieser Gruppe und dem Mittelwert gibt es Abstufungen von relativem Wohlstand, doch sollte man nicht vergessen, dass diese Gruppen – gemessen am amerikanischen Lebensstandard – sämtlich als arm zu bezeichnen sind.

Um die sozio-ökonomische Skala zu Vergleichen und Korrelationen benützen zu können, haben wir sie auf zwei verschiedene Arten kodiert. Bei der einen Kodierung wurde sie zu einer Ordinalskala mit 9 Kategorien (siehe Tab. 3.15) gemacht, die von 1 (0 Punkte) bis 9 (90 Punkte und mehr) reicht. Alle Produkt-Moment-Korrelationen (r) zwischen diesen Werten und anderen Variablen basieren auf dieser Kodierung.

Tabelle 3.15: Verteilung der Haushalte auf der sozio-ökonomischen Skala

Eine andere Möglichkeit, die sozio-ökonomischen Werte zu Vergleichszwecken zusammenzufassen, ist die Bildung von 3 Klassengruppen: einer unteren, einer mittleren und einer oberen Klasse. Wir haben uns bemüht, soweit wie möglich gleich große Gruppen zu bilden, doch mussten wir bei der Unterteilung auch die natürlichen Gruppierungen berücksichtigen. So bezieht sich die untere Klasse, die die Kategorien 1 und 2 umfasst, auf 41 % der Haushalte. Die mittlere Klasse, die von Kategorie 3 bis 5 reicht, bezieht sich auf 32 % und die obere Klasse (Kategorie 6 bis 9) auf 27 % der [III-300] erfassten Einheiten. Die untere und die obere Klasse lassen sich am exaktesten beschreiben. Die untere Klasse besteht größtenteils aus Taglöhnern und alleinstehenden Müttern, die in den armseligsten Verhältnissen leben. Außerdem gehören noch einige Dienstboten, arme Verwandte und eine sehr kleine Anzahl von Landbesitzern dazu, die durch Alkoholismus auf die unterste Stufe der gesellschaftlichen Pyramide abgesunken sind (siehe Kapitel 8, S. 399-422); zur oberen Klasse gehören Familien, die in Häusern aus Ziegelsteinen oder Beton oder in einigen Fällen auch in besonders großen Lehmziegelhäusern leben und sich genügend Land oder Kapital (oder beides) angespart haben, um sich über das bloße Existenzminimum zu erheben und nicht mehr von anderen abhängig zu sein.

Die mittlere Klasse ist schwieriger zu beschreiben. Sie reicht von Haushalten mit nur wenigen Konsumgütern (6 bis 10 Punkte) bis zu Haushalten mit etwas Land, einigen Besitzgütern und vielleicht etwas Kapital. Diese Gruppe ist als Mittelfeld anzusehen, dem Haushalte angehören, die weder (relativ) wohlhabend sind, noch mit dem absoluten Existenzminimum auskommen müssen, während die untere und die obere Gruppe klarer abgegrenzten sozio-ökonomischen Klassen entsprechen, die ein unterschiedliches Verhältnis zum Besitz, unterschiedliche Interessen und Lebensweisen haben und ein unterschiedliches Ansehen im Dorf genießen.

Bei 94 % der Einheiten der unteren, 50 % der mittleren und 11 % der oberen Klasse stehen Nicht-Ejidatarios an der Spitze. Dagegen finden sich bei 89 % der oberen, [III-301] 50 % der mittleren und bei nur 6 % der unteren Klasse Ejidatarios an der Spitze.

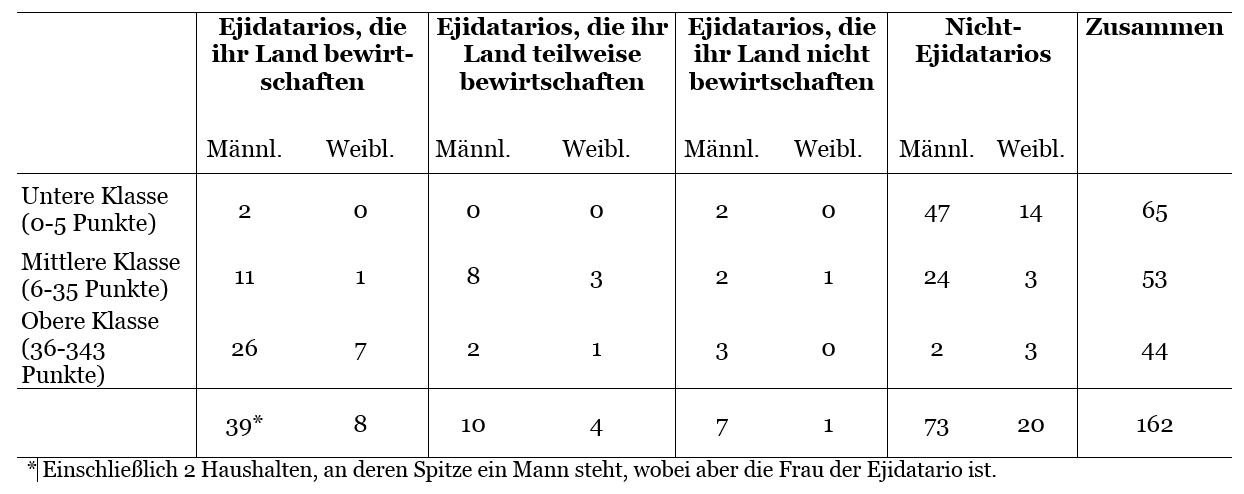

Tabelle 3.16 stellt die Verteilung der Haushalte in den drei Klassen hinsichtlich ihres Landbesitzes und dessen Bewirtschaftung zusammenfassend dar, und zwar unterteilt nach dem Geschlecht des jeweiligen Haushaltsvorstandes.

Tabelle 3.16: Landbesitz und Stellung auf der sozio-ökonomischen Skala, getrennt nach dem Geschlecht des Haushaltsvorstandes

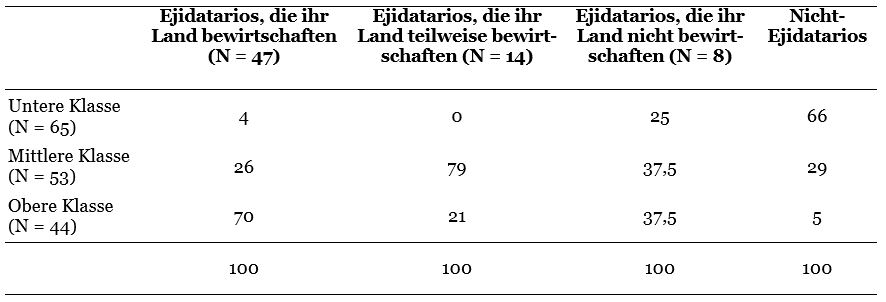

Tabelle 3.17: Anzahl der Haushalte in den drei sozio-ökonomischen Klassen, gestaffelt nach Landbesitz (Angaben in %)

Tabelle 3.17 zeigt den jeweiligen Prozentsatz der Haushalte in den drei Klassen entsprechend dem Landbesitz. Es wird deutlich, dass 70 % der Ejidatarios, die ihr eigenes Land bebauen, der oberen, 26 % der mittleren und nur 4 % der unteren Klasse angehören. Die Ejidatarios, die nur einen Teil ihres Landes selbst bewirtschaften, gehören meist (79 %) zur mittleren Klasse, 21 % gehören der oberen Klasse an, und zur unteren Klasse zählt keiner von ihnen. Die Ejidatarios, die ihr Land nicht selbst bewirtschaften, verteilen sich fast gleichmäßig auf die drei Klassen, was darauf hinweist, dass es einem Ejidatario möglich ist, von der eingenommenen Pacht zu leben, ohne in die untere Schicht der Gesellschaft abzusinken. Von den Nicht-Ejidatarios gehören 66 % der unteren, 29 % der mittleren und nur 5 % der oberen Klasse an. Sämtliche männlichen Nicht-Ejidatarios in der oberen Klasse sind Söhne von Ejidatarios, die zunächst von zu Hause unterstützt wurden und die Möglichkeit hatten, ihre Verhältnisse zu verbessern. Einer nutzte als Startkapital das Geld, das er während des Zweiten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten verdient hatte.

Zwischen der sozio-ökonomischen Skala (1 bis 9) und der Frage, ob jemand ein Ejidatario ist, besteht eine signifikante Korrelation (r = .50, p < 0,01). Tatsächlich hängt die Stellung auf der sozio-ökonomischen Skala entscheidend davon ab, ob einer ein Ejidatario ist; und falls dieser Ejidatario sein eigenes Land selbst bestellt und kein Alkoholiker ist, steigt er fast mit Sicherheit zur Spitze der Dorfgesellschaft auf (siehe Kapitel 8, S. 399-422). [III-302]

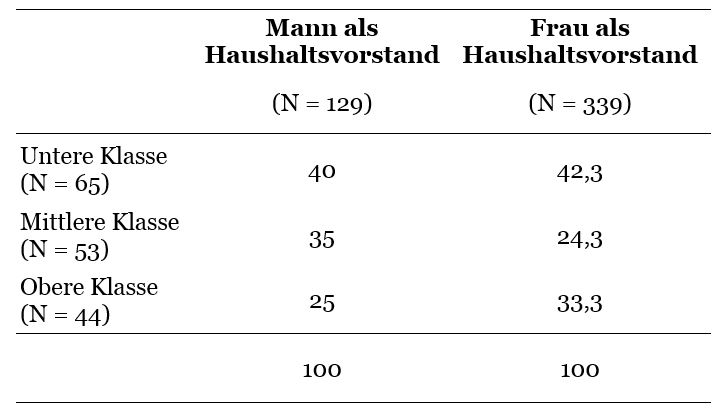

Tabelle 3.18: Anzahl der Haushalte in den drei sozio-ökonomischen Klassen, nach Geschlecht unterteilt (Angaben in %)

Tabelle 3.18 zeigt, dass die prozentualen Anteile der männlichen und der weiblichen Haushaltsvorstände in den drei Klassen einander ähnlich sind. Von den 11 weiblichen Haushaltsvorständen in der oberen Klasse sind 8 Ejidatarios, und die übrigen betreiben Läden. Ein größerer Anteil der von einer Frau geleiteten Haushalte hat jedoch 0 Punkte (39 %), gegenüber 25 % der von Männern geleiteten Haushalte. Einige der männlichen Haushalte mit 0 Punkten sind ältere Männer, die bei reicheren Familien wohnen, oder jüngere Männer, die mit ihren Familien zunächst im Haus ihrer Eltern leben, während die meisten Frauen, die einem Haushalt vorstehen (10 von 13) unverheiratete oder alleinerziehende Mütter sind, die kaum hoffen können, ihre wirtschaftliche Lage, auf sich allein gestellt, ändern zu können.

Schließlich korrelieren noch beide Merkmale der sozialen Klasse (die Einstufung auf der sozio-ökonomischen Skala und die Frage, ob Ejidatario oder nicht) signifikant mit dem Alter und dem Familienstand des männlichen Haushaltsvorstandes. Die reichste Altersgruppe und jene mit dem höchsten Prozentsatz an Ejidatarios liegt bei fünfzig bis sechzig Jahren. (Die Korrelation zwischen der Altersgruppe einundfünfzig bis sechzig und der sozio-ökonomischen Skala beträgt r = .29.) Die Korrelation zwischen der Gruppe der Einundfünfzig- bis Sechzigjährigen und dem Status eines Ejidatarios beträgt r = .41. Beide Korrelationen sind signifikant auf dem 1-Prozent-Niveau. Andererseits korrelieren die Altersgruppen der Zwanzig- bis Dreißigjährigen und der unter Zwanzigjährigen beide negativ mit der sozio-ökonomischen Skala und dem Ejidatarios-Status. Auch die meisten wohlhabenderen weiblichen Haushaltsvorstände – im allgemeinen auch Ejidatarios – gehören zu den älteren Dorfbewohnern. Von den 11 der oberen ökonomischen Klasse angehörenden Frauen sind 8 fünfzig Jahre alt oder älter, 2 sind achtundvierzig und eine ist vierunddreißig Jahre alt. Korrelationen wurden nicht verzeichnet, weil die Zahl der Fälle zu gering ist, um statistisch signifikant zu sein. Im Ganzen gilt jedoch, dass die älteren Dorfbewohner [III-303] (mit Ausnahme der sehr alten) überwiegend zu den Ejidatarios gehören; 78 % der männlichen und 80 % der weiblichen Ejidatarios sind vierzig Jahre oder älter.

Für die männlichen Haushaltsvorstände besteht ebenfalls eine signifikante Korrelation zwischen der sozio-ökonomischen Skala und der Tatsache, dass sie offiziell verheiratet und entweder kirchlich oder zivil getraut sind (r = .41, p < 0,01). Bei den ärmeren Männern ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie alleinstehen oder in einer freien ehelichen Verbindung leben, wodurch sie sich die erheblichen Kosten einer kirchlichen Trauung oder die (nicht ganz so hohen) Kosten für eine Ziviltrauung sparen. (Bei der Korrelation zwischen der sozio-ökonomischen Skala und der freien ehelichen Verbindung beträgt r = –.23, bei jener zwischen der sozio-ökonomischen Skala und dem Merkmal „alleinstehend“ ist r ebenfalls –.23.)

Wir, die wir in der modernen Industriegesellschaft leben, würden erwarten, eine signifikante Beziehung zwischen dem Lesen- und Schreibenkönnen und der sozialen Klasse zu finden. Tatsächlich fanden wir eine solche jedoch nicht. Für einen Bauern hängt sein Vorankommen nicht davon ab, ob er lesen und schreiben kann; dies bringt in einer bäuerlichen Wirtschaft nichts ein. Wenn der Schulbesuch in den letzten Jahren zugenommen hat, so deshalb, weil man auf Arbeitsmöglichkeiten außerhalb des Dorfes hofft, und es ist unverkennbar, dass Dorfbewohner, die für ihre Kinder nur wenig Ehrgeiz haben, nicht einsehen, weshalb sie diese weiter in die Schule schicken sollten. Weder Schulbildung noch die Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, ein wohlhabender Bauer zu werden.

Sowohl bei dem Haushaltsvorstand als auch bei seiner Ehefrau korreliert die Schulbildung nicht mit ihrer sozio-ökonomischen Klassenzugehörigkeit. Allerdings erhalten die Söhne und Töchter der wohlhabenderen Familien eine bessere Schulbildung als die Kinder der armen Dorfbewohner. (Die Korrelation zwischen den Jahren des Schulbesuchs der Söhne und den Werten auf der sozio-ökonomischen Skala der Familie beträgt r = .55; für die Töchter beträgt sie .34; beide Korrelationen sind auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant. Für die Familienvorstände und ihre Ehefrauen sind die Korrelationen zwischen Schulbesuch und sozialer Klasse nahezu Null.)

k) Klassenzugehörigkeit und Beteiligung an Dorfangelegenheiten

Immer wieder muss das Dorf als Gemeinde Entscheidungen treffen. Bei solchen Gelegenheiten trifft man sich in der ayundantía (Rathaus) und entscheidet darüber, ob ein neues Projekt in Angriff genommen werden soll und in welchem Maße man sich mit Geld oder möglicherweise auch mit seiner Arbeitskraft daran beteiligen muss. Es kann sich zum Beispiel um einen neuen Kindergarten handeln oder um die Befestigung des Wegs, der ins Dorf führt, um die Verschönerung des zocalo (Dorfplatz), indem man ihn asphaltiert, damit er ein „modernes“, städtisches Aussehen gewinnt, oder auch um ein Gesuch an die Regierung, eine Wasserleitung ins Dorf zu legen oder es an das Elektrizitätsnetz anzuschließen. Diese Projekte wurden bereits durchgeführt. In Zukunft könnten die Dorfbewohner etwa gepflasterte Straßen und eine Kanalisation ins Auge fassen. Alle Familienoberhäupter, Männer wie Frauen, werden [III-304] zu diesen Versammlungen eingeladen, wo ein jeder eine Stimme hat, wenn auch nur selten offiziell abgestimmt wird. In der Praxis ist es meistens so, dass einige der älteren und geachtetsten Dorfbewohner eine bestimmte Meinung vertreten und die übrigen ihnen entweder zustimmen, falls sie einverstanden sind, oder ihre Ablehnung zu erkennen geben. Eine Demokratie dieser Art kann nur funktionieren, wo die Leute einander gut kennen und ein feines Gefühl für ihre Reaktionen haben. Der mexikanische Bauer gibt sich große Mühe, offene Konflikte zu vermeiden. Es kann sein, dass er einem Vorschlag höflich zustimmt, aber erwartet, dass die anderen merken, ob es ihm mit seiner Zustimmung wirklich ernst ist. Hat er starke Einwände, so kann er sich darauf beschränken, zögernde Zweifel zu äußern. Die wenigen, die üblicherweise heftigen Widerspruch laut werden lassen, wirken störend. In der Praxis spüren die Führer meistens die Gruppenstimmung, und wenn sie merken, dass die anderen nicht einverstanden sind, treten sie den Rückzug an, indem sie entweder ihren Plan auf später verschieben oder ihn ganz aufgeben. Das Ideal ist, dass das Dorf einem Projekt einstimmig zustimmt.

Die Ejidatarios und die wohlhabenden Nicht-Ejidatarios werden als Führer, als diejenigen, welche die Vorschläge machen, anerkannt. Sie ergreifen die Initiative für neue Projekte, denn man muss sich darauf verlassen können, dass sie die größten Beiträge zu jedem Projekt beisteuern, für welches das Dorf Geld aufbringen muss, und sie sind diejenigen, von denen man erwarten kann, dass sie am ehesten ihre Zeit und Arbeitskraft zur Verfügung stellen. (Sowohl die Trinkwasserleitung wie auch die Stromversorgung wurden zur Hälfte vom Dorf und zur Hälfte von der Bundesregierung finanziert.)

Nur sehr selten werden Projekte gegen eine spürbare Opposition durchgesetzt. Die Schule verdankt ihr Bestehen der Begeisterung der „progressiven“ Einwanderer, die auf die neuen Möglichkeiten der Industriegesellschaft hin orientiert waren und die sich gegen die Bauern durchsetzen mussten, welche ihren traditionellen Fiestas den Vorzug gaben. Die Straßen des Ortes wurden auf das Drängen und unter der Leitung eines Lehrers Ende der dreißiger Jahre verbreitert und begradigt. Dieser hatte sich einen anderen Lehrer zum Vorbild genommen, der einen Genossenschaftsladen ins Leben gerufen, eine Basketball-Mannschaft und einen Jugendklub gegründet hatte. Unterstützt von den meisten Ejidatarios, konnte er den heftigen Widerstand von Seiten derer überwinden, die Teile ihres Hausgrundstücks für die neuen Straßen opfern mussten. Aber solche Persönlichkeiten bilden die Ausnahme. Häufiger sind die Führer darauf bedacht, Streitigkeiten zu vermeiden. Sie verlassen sich darauf, mit der Zeit auch die Widerstrebenden für ihren Plan gewinnen zu können.

Die Dorfbewohner hatten mit den öffentlichen Arbeiten nur Erfolg, wenn die Ejidatarios sich für diese Projekte einsetzten. Schlugen Versuche, kooperative Einrichtungen einzuführen, fehl (wie zum Beispiel der Laden und die Reisanbau-Genossenschaft), so lag das daran, dass sich die Angehörigen dieser Gruppe nicht einig waren. Die Voraussetzung für das Zustandekommen eines Projektes ist immer, dass ein oder zwei Dorfbewohner die Hauptverantwortung übernehmen und für eine Unterstützung des Projekts bis zu seiner Beendigung sorgen. Manchmal werden auch die Führer damit beauftragt, übergeordnete Behörden um Hilfe anzugehen. Am meisten [III-305] wird der Dorfbewohner bewundert (und beneidet), der rhetorisch gewandt ist, der seinesgleichen zu etwas zu überreden vermag und der auf die Verwaltungsbehörden oder auf reiche Gönner, die das Dorf unterstützen könnten, Eindruck zu machen versteht.

Die Beobachtungen der Teilnehmer an unserer Studie ergaben, dass 25 Männer (27 % der Familienoberhäupter) sehr aktiv waren, wenn es um Angelegenheiten des Dorfes, um die Teilnahme an Zusammenkünften, um die Äußerung ihrer Meinung und die Durchführung von Dorfprojekten ging. Diese Männer sind im allgemeinen Ejidatarios, und sie sind meist älter als der Durchschnitt (der höchste Prozentsatz ist zwischen vierzig und sechzig Jahre alt), und sie gehören außerdem zu den wohlhabenderen Bauern. Die politische Aktivität korreliert signifikant mit den beiden Messwerten, die sich auf die soziale Klasse beziehen: Die Korrelation mit der sozio-ökonomischen Skala ist r = .42, und die zwischen der politischen Aktivität und der Tatsache, dass der Betreffende ein Ejidatario ist, ist r = .34; beide Korrelationen sind auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant. Eine andere Möglichkeit, das politische Interesse und die Führereigenschaften zu messen, bezieht sich auf die öffentlichen Ämter, die ein Dorfbewohner bekleidet. Alle drei Jahre wird von allen Dorfbewohnern ein Ayudante municipal (Bürgermeister) gewählt, der die Gemeindeversammlungen leitet. Erziehungsausschüsse (zur Überwachung des Schulgeländes und für finanzielle Zuweisungen an die Schule) sowie Ausschüsse für das bienestar (Sozialfürsorge) und für die Verschönerung des Dorfes (des zocalos) werden ebenfalls gewählt. Außerdem wählen die Dorfbewohner einen Juez de Paz (Friedensrichter) und einen Comandante de vigilancia (Dorfpolizisten). Geringfügige Streitigkeiten werden entweder vom Friedensrichter geschlichtet oder sie werden von den Dorfbewohnern vor die ordentlichen Gerichte gebracht. Die meisten Fälle werden aber auf Gemeindeebene entschieden.

Andere wichtige Amtsträger werden von der Versammlung der Ejidatarios gewählt, die die Dorfelite darstellen. Sie wählen vor allem den Comisariado Ejidal, den Ejido-Vorsteher, der mit der Überwachung und Durchführung des Bodenreform-Gesetzes betraut ist, und der – falls notwendig – Streitigkeiten an übergeordnete Amtsstellen weiterleitet.

Wir haben die politischen Ämter im Dorf mit Punkten gewertet, um eine Vorstellung vom Anteil der Dorfbewohner zu geben, die eine oder mehrere Aufgaben in der Dorfverwaltung wahrnehmen. Die Punkteskala wurde folgendermaßen konstruiert: 4 Punkte bekam ein Dorfbewohner, der Ayudante municipal gewesen war; 3 Punkte erhielt, wer Comisariado Ejidal gewesen war; 2 Punkte bekamen die Inhaber des Amtes des Comandante de vigilancia und des Friedensrichters sowie der Vorsitzende eines größeren Dorfausschusses, wie z.B. des Erziehungsausschusses oder des Ausschusses zur Verschönerung des Dorfes. Ferner erhielten einige Dorfbewohner 2 Punkte, die Mayordomos bei größeren religiösen Fiestas gewesen waren, und 1 Punkt erhielten schließlich noch solche Dorfbewohner, die einem der größeren Ausschüsse angehört hatten.

Die meisten Dorfbewohner (74 % der Männer und 99 % der Frauen) hatten nie ein Amt inne. Die offizielle politische Entscheidungsgewalt im Dorf liegt in den Händen [III-306] der übrigen 26 % der Männer, die praktisch alle ältere Ejidatarios sind. 5 % (12 Männer) weisen auf der Skala mehr als 20 Punkte auf: 64 % der Männer, die Ämter bekleidet haben, sind über vierzig Jahre alt, und 70 % sind Ejidatarios. Die mittlere Punktzahl für die Ejidatarios beträgt 7; für die Nicht-Ejidatarios ist sie Null. Nur 10 % der Nicht-Ejidatarios bekamen im Dorf irgendwann ein offizielles Amt übertragen, und bei diesen handelte es sich meist um Söhne von Ejidatarios, um die gleichen Männer, denen es mit dem Kapital, das sie als Braceros verdient hatten, oder mit Unterstützung ihrer Väter gelang, in die obere sozio-ökonomische Klasse aufzusteigen.

Für die Familienoberhäupter besteht eine signifikante Korrelation zwischen der Skala der Verwaltungsposten und der sozio-ökonomischen Skala (r = .48; p < 0,01).

Wie in den Bauerndörfern überall auf der Welt, befinden sich die offizielle Entscheidungsgewalt und der Besitz vorwiegend in den Händen der älteren Männer. Doch besteht bei den Männern keineswegs eine Eins-zu-eins-Korrelation zwischen Macht und Alter. Um materielle Erfolge und eine angesehene Stellung im Dorf zu erreichen, muss ein Mann vor allem das Glück haben, Land zu besitzen. Außerdem muss er, wie wir in Kapitel 6 sehen werden, eine auf materiellen Gewinn und Profit orientierte Charakterstruktur aufweisen.

l) Beteiligung an religiösen und kulturellen Aktivitäten

Das Bauerndorf bietet wenig Freizeitbeschäftigung und kulturelle Anregung. Wir sahen bereits, dass Theateraufführungen und regelmäßige Musikveranstaltungen, wie sie früher üblich waren, nicht mehr stattfinden. Die Hauptfiestas sind zu Ostern, die Nationalfeiertage im September und die Posadas zu Weihnachten: Meist laufen Radio oder Fernseher – bei manchen Leuten vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Sonntags wird im Reis-Lagerhaus für die, die zwei Pesos bezahlen können, ein Film vorgeführt. Ein paar junge Männer haben vor 20 Jahren eine Basketball-Mannschaft aufgestellt und sind stolz auf ihre Leistungen und auf die Trophäen, die sie bei überregionalen Wettkämpfen gewonnen haben. Diese Spieler (23 Mann) sind eine besonders aktive Gruppe. Weitere 19 Männer spielen regelmäßig Billard und kommen in ihrer Freizeit oft im einzigen Billardsaal des Dorfes zusammen. 11 – meist ältere – Männer bilden eine Musikgruppe für die Fiestas und üben in ihrer Freizeit. Die übrigen beteiligen sich vielleicht gelegentlich an einer Fiesta im eigenen Dorf oder in einem der nahegelegenen Städtchen, aber meist sitzen sie in der Freizeit einfach herum. Frauen und Männer unterhalten sich, einige Männer trinken, andere „ruhen sich nur aus“. Die Art, wie jemand mit seiner Freizeit umgeht, ist großenteils eine Funktion seines Charakters, wie wir in späteren Kapiteln noch ausführlich erörtern werden. Doch ist zu betonen, dass es selbst für die aktivsten und interessiertesten Dorfbewohner nur wenige Möglichkeiten gibt.

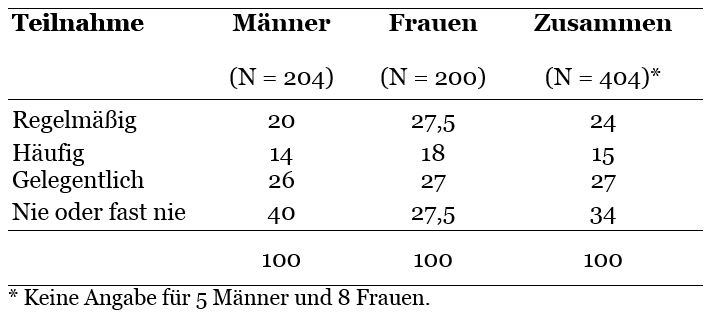

Eine traditionelle Form der Anregung bietet die Kirche mit ihren religiösen Zeremonien. Außer drei Evangelischen bezeichnen sich sämtliche Dorfbewohner als Katholiken. Bemerkenswert ist jedoch, dass 34 % der Dorfbewohner (40 % der Männer und 27 % der Frauen) nie eine Messe besuchen (siehe Tab. 3.19). 40 % gehen häufig oder [III-307] regelmäßig zur Messe oder zu anderen religiösen Veranstaltungen. Dies gilt für 34 % der Männer und 45 % der Frauen.

Tabelle 3.19: Teilnahme an der Messe und anderen kirchlichen Veranstaltungen (Angaben in %)

Während die Frauen häufiger in die Kirche gehen als die Männer, besteht keine signifikante Beziehung zwischen Alter und Kirchenbesuch, wenn auch die jungen Mädchen in den Jahren kurz nach ihrer Erstkommunion die Neigung zu einem häufigeren Kirchenbesuch erkennen lassen. Was die älteren Männer betrifft, so steht bei ihnen der Besuch des Gottesdienstes mehr mit ihrem Charakter als mit anderen Variablen in Beziehung.

Weder bei den Familienoberhäuptern noch bei deren Ehefrauen, noch bei den Töchtern, korreliert der Besuch des Gottesdienstes signifikant mit der sozio-ökonomischen Skala. Dagegen besuchen die Söhne der wohlhabenden Dorfbewohner häufiger den Gottesdienst (r = .31, p < 0,01). Bei diesen jungen Männern aus den reicheren Familien könnte die Tatsache, dass sie häufiger in die Kirche gehen, auf ihr etwas höheres kulturelles Niveau zurückzuführen sein, denn im allgemeinen gibt es keinen Beweis dafür, dass die Kirche die Reicheren stärker anzieht als die Ärmeren im Dorf.

Wir konnten jedoch nachweisen, dass Dorfbewohner mit besserer Schulbildung häufiger in die Kirche gehen. Von den Bewohnern, die gut lesen und schreiben können, besuchen 57 % regelmäßig oder häufig den Gottesdienst. Von denen, die überhaupt nicht oder nur wenig lesen und schreiben können, gehen nur 35 % häufig oder regelmäßig in die Kirche. (Das Chi-Quadrat dieser Korrelation ist mit 9,9 auf dem 1-Prozent-Niveau signifikant.) In einer Gesellschaft, die so wenige kulturelle Möglichkeiten besitzt, wird die Kirche diejenigen anziehen, die sich am meisten für das gesprochene Wort, für Ideen und moralische Gebote interessieren.

4. Die Theorie der Charakter-Orientierungen

Bevor wir über die Ergebnisse unserer Beobachtungen über den Charakter der Dorfbewohner berichten, dürfte es angebracht sein, die Theorie der dynamischen Charakter-Orientierung zu umreißen. Sie leitete uns bei unserer Untersuchung und führte zur Formulierung von Kategorien zur Bewertung. Die nachfolgende Erörterung der Arten von Assimilierung und Produktivität basiert weitgehend auf den Ausführungen in Psychoanalyse und Ethik (1947a, GA II, S. 39-47); Beispiele von Antworten auf die Fragen des interpretativen Fragebogens, in denen diese Orientierungen zum Ausdruck kommen, finden sich in Anhang A, S. 489-517).

Wie bereits in Kapitel 1 (S. 254-261) erwähnt, liegt der Hauptunterschied zwischen der hier vorgeschlagenen Charaktertheorie und der Freuds darin, dass wir die entscheidende Charaktergrundlage nicht in den verschiedenen Typen der Libido-Organisation sehen, sondern in den spezifischen Formen der Bezogenheit des Menschen auf die Welt. Im Lebensprozess tritt der Mensch zur Welt in Beziehung, 1. indem er sich Dinge aneignet und sie assimiliert, und 2., indem er zu Menschen (und zu sich selbst) in Beziehung tritt. Ersteres stellt den Assimilierungsprozess, letzteres den Sozialisationsprozess dar. Beide Formen des In-Beziehung-Tretens sind „offen“ und nicht durch Triebe determiniert. Man kann sich Dinge aneignen, indem man sie von außen empfängt, oder indem man sie sich von einer Quelle außerhalb seiner selbst nimmt, oder indem man sie durch eigenes Bemühen aus sich hervorbringt. Immer aber gilt, dass der Mensch, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, sich Dinge aneignen, assimilieren muss.

Darüber hinaus gilt, dass der Mensch nicht allein und ohne Beziehung zu anderen Menschen leben kann. Er muss sich mit anderen zusammentun, um sich zu verteidigen, um zu arbeiten, um sexuelle Befriedigung zu finden, um zu spielen, um seine Kinder zu erziehen, um sein Wissen weiterzugeben und um sich materiellen Besitz zu erwerben. Aber auch unabhängig von diesen praktischen Notwendigkeiten gilt, dass der Mensch auf andere bezogen sein muss. Völlige Isolation ist nicht auszuhalten und mit geistig-seelischer Gesundheit unvereinbar.

Die genannten Orientierungsarten, mit der Welt in Beziehung zu treten, machen den Kern des Charakters aus. Charakter lässt sich deshalb definieren als die (relativ [III-309] beständige) Form, in der die menschliche Energie im Prozess der Assimilation und Sozialisation strukturiert wird.

In der nachfolgenden Analyse stellen wir nicht-produktive Orientierungen der produktiven Orientierung gegenüber. Zu beachten ist dabei, dass es sich bei diesen Begriffen um „Idealtypen“, nicht um Beschreibungen des Charakters bestimmter Individuen, handelt. Wenn sie hier auch aus didaktischen Gründen getrennt behandelt werden, so ist der Charakter eines bestimmten Menschen doch in der Regel eine Mischung aus allen oder einigen dieser Orientierungen, wobei eine dominant ist. Außerdem haben wir bei der Beschreibung der nicht-produktiven Orientierungen nur deren negative Aspekte dargestellt und werden auf ihre positiven Aspekte erst im letzten Teil dieses Kapitels kurz eingehen.

Die folgende Beschreibung der nicht-produktiven Orientierungen entspricht dem klinischen Bild des prägenitalen Charakters, wie ihn Freud und andere dargestellt haben. Die nicht-produktiven Orientierungen entsprechen Freuds prägenitalen Stufen der Libido. Speziell entspricht die rezeptive Orientierung dem oral-rezeptiven, die ausbeuterische dem oral-sadistischen und die hortende dem analen Charakter. Die produktive Orientierung entspricht Freuds „genitalem Charakter“, den er einmal als die Fähigkeit des Menschen definiert hat zu lieben und zu arbeiten. Zweifellos beschreibt Freud die prägenitalen Charaktertypen weit anschaulicher und detaillierter als den genitalen Charakter. Unsere Kategorien gründen sich zwar auf die Freuds, sind jedoch nach Struktur und Genese anders zu verstehen. Dies wird sich bei der nachfolgenden Erörterung noch zeigen. (Den in Psychoanalyse und Ethik, 1947a, GA II, S. 47-56, genannten Marketing-Charakter lassen wir hier außer Acht, da wir keine Dorfbewohner antrafen, die diese Orientierung deutlich aufwiesen.)

a) Die nicht-produktiven Charakter-Orientierungen

Für die rezeptive Orientierung gilt, dass der Betreffende glaubt, „die Quelle alles Guten“ sei außerhalb von ihm. Was immer er haben möchte – materielle Werte oder auch Zuneigung, Liebe, Wissen oder Lust –, immer meint er, dass er dies nur aus einer Quelle außerhalb von ihm bekommen könne. Beim Erwerb materieller Dinge fällt es dem rezeptiven Charakter – in extremen Fällen – schwer, dafür zu arbeiten; er erwartet, dass ihm alles geschenkt wird, weil er „gut“ ist oder vielleicht auch, weil er „krank“ oder „bedürftig“ ist. In weniger extremen Fällen zieht er es vor, unter einem anderen oder für diesen zu arbeiten, und neigt dann zu der Ansicht, er verdanke das, was er dafür bekommt, der Güte seines Chefs, anstatt es als Lohn für die eigene Arbeit anzusehen, auf den er Anspruch hat. Bei dieser Orientierung bedeutet Liebe fast ausschließlich „geliebt zu werden“, und nicht zu lieben. Solche Menschen sind oft wahllos in Bezug auf ihr Liebesobjekt, weil von jemand geliebt zu werden für sie eine so überwältigende Erfahrung ist, dass sie jedem „verfallen“, der ihnen Liebe oder etwas, was sie für Liebe halten, schenkt. Sie reagieren äußerst empfindlich, wenn die geliebte Person sich von ihnen zurückzieht oder sie abweist. Ihre Orientierung auf geistigem Gebiet ist die gleiche. Sind sie intelligent, so geben sie die besten Zuhörer [III-310] ab, da sie auf das Aufnehmen und nicht auf das Produzieren von Ideen hin orientiert sind; sich selbst überlassen, fühlen sie sich wie gelähmt.

Ebenso wie der rezeptiven liegt auch der ausbeuterischen Orientierung das Gefühl zugrunde, dass die Quelle alles Guten außerhalb liege, so dass alles, was man haben möchte, dort zu suchen sei und man nichts aus sich selbst schaffen könne. Der Unterschied zwischen beiden Orientierungen liegt jedoch darin, dass der ausbeuterische Typ nicht passiv darauf wartet, von anderen etwas zu bekommen, sondern dass er es den anderen mit Gewalt oder mit List wegnimmt. Diese Orientierung erstreckt sich auf alle Aktivitätsbereiche.

Solche Menschen neigen dazu, sich Liebe und Zuneigung rücksichtslos anzueignen und zu stehlen. Sie fühlen sich nur von Menschen angezogen, die sie einem anderen wegnehmen können. Ihre Zuneigung zu einem anderen hat zur Voraussetzung, dass dieser gebunden ist. In jemanden, der noch keine Bindung eingegangen ist, verlieben sie sich gewöhnlich nicht. Dieselbe Haltung nehmen sie auch in Bezug auf ihr Denken und ihre intellektuellen Interessen ein. Solche Menschen pflegen keine eigenen Ideen zu produzieren, sondern sie anderen zu stehlen.