Zusammenfassung

Das Ergebnis war ernüchternd: Nur bei 15 Prozent der Untersuchten stimmte die bewusste Meinung mit den unbewussten Einstellungen überein. Bei einem erheblichen Prozentsatz fand Fromm sogar eine autoritäre Grundstrebung. Bereits Mitte der Dreißiger Jahre verstand Fromm den Erfolg der Nationalsozialisten aus der zu geringen Widerstandskraft der deutschen Arbeiterschaft heraus, wie er sie in dieser Untersuchung ermittelt hatte.

Noch in einer ganz anderen Hinsicht ist die Arbeiter- und Angestelltenerhebung von unschätzbarem Wert. Die genaue Erfassung der Antworten von Hunderten von Probanden gibt einen Einblick in die deutsche Gesellschaft um 1930, der einmalig ist: Welche Anschauungen die Menschen zu Fragen der Politik, der Kunst, des Geschmacks, der Moral, der Mode, der Genderfrage, der Erziehung usw. hatten, wie sie sich ihre Wohnungen einrichteten und welche Lektüre sie bevorzugten.

Aus dem Inhalt

- Ziele und Methoden der Untersuchung

- Die soziale und politische Situation der Befragten

- Auswertungen zum Beispiel zu Fragen wie:

- Wer war nach Ihrer Meinung an der Inflation schuld?

- Welche Menschen halten Sie für die größten Persönlichkeiten in der Geschichte?

- Gefällt Ihnen die heutige Frauenmode?

- Halten Sie es für richtig, dass die Frauen einen Beruf ausüben?

- Glauben Sie, dass man bei der Erziehung der Kinder ganz ohne Prügel auskommt?

- Wie stehen Sie zur Bestrafung der Abtreibung?

- Wie würden Sie Ihr Geld anlegen, wenn Sie Vermögen hätten?

- Persönlichkeitstypen und politische Haltungen

- Autoritäre, radikale und rebellische Haltungen

Leseprobe

Inhaltsverzeichnis

- Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches. Eine sozialpsychologische Untersuchung

- Inhalt

- Einleitung

- 1. Ziele und Methoden

- a) Die Ziele der Untersuchung

- b) Der Aufbau des Fragebogens

- c) Verteilung und Ausfüllung der Fragebögen

- d) Methoden der Materialaufbereitung

- e) Korrelationen

- f) Syndrome

- g) Antwortverweigerungen

- 2. Die soziale und politische Situation der Befragten

- a) Persönliche Daten

- b) Lebensstandard

- c) Alter, Einkommen und Beruf

- d) Politische Gruppierungen

- e) Zur Frage der Repräsentativität der Untersuchung

- 3. Politische, soziale und kulturelle Haltungen

- a) Fragen zu politischen Themen

- Frage 432: Wer hat nach Ihrer Meinung heute die wirkliche Macht im Staate?

- Frage 427|28: Welche Regierungsform halten Sie für die beste (Demokratische Republik – Faschismus – Monarchie – Sowjet-(Räte-)System)? – Was veranlasst Sie zu dieser Meinung?

- Frage 430: Was halten Sie von der deutschen Justiz?

- Frage 429: Wie kann nach Ihrer Meinung ein neuer Weltkrieg verhindert werden?

- Frage 431: Wer war nach Ihrer Meinung an der Inflation schuld?

- Frage 134|35: Ist in Ihrem Betrieb eine Rationalisierung durchgeführt worden? – Wie denken Sie darüber?

- Frage 444: Wie urteilen Sie über Ihre Partei (Politik, Führer, Organisation)?

- b) Weltanschauung und Lebenseinstellung

- Frage 422|23: Glauben Sie, dass der einzelne Mensch an seinem Schicksal selbst schuld ist? Ja – Nein.

- Frage 424: Wodurch kann nach Ihrer Meinung die Welt verbessert werden?

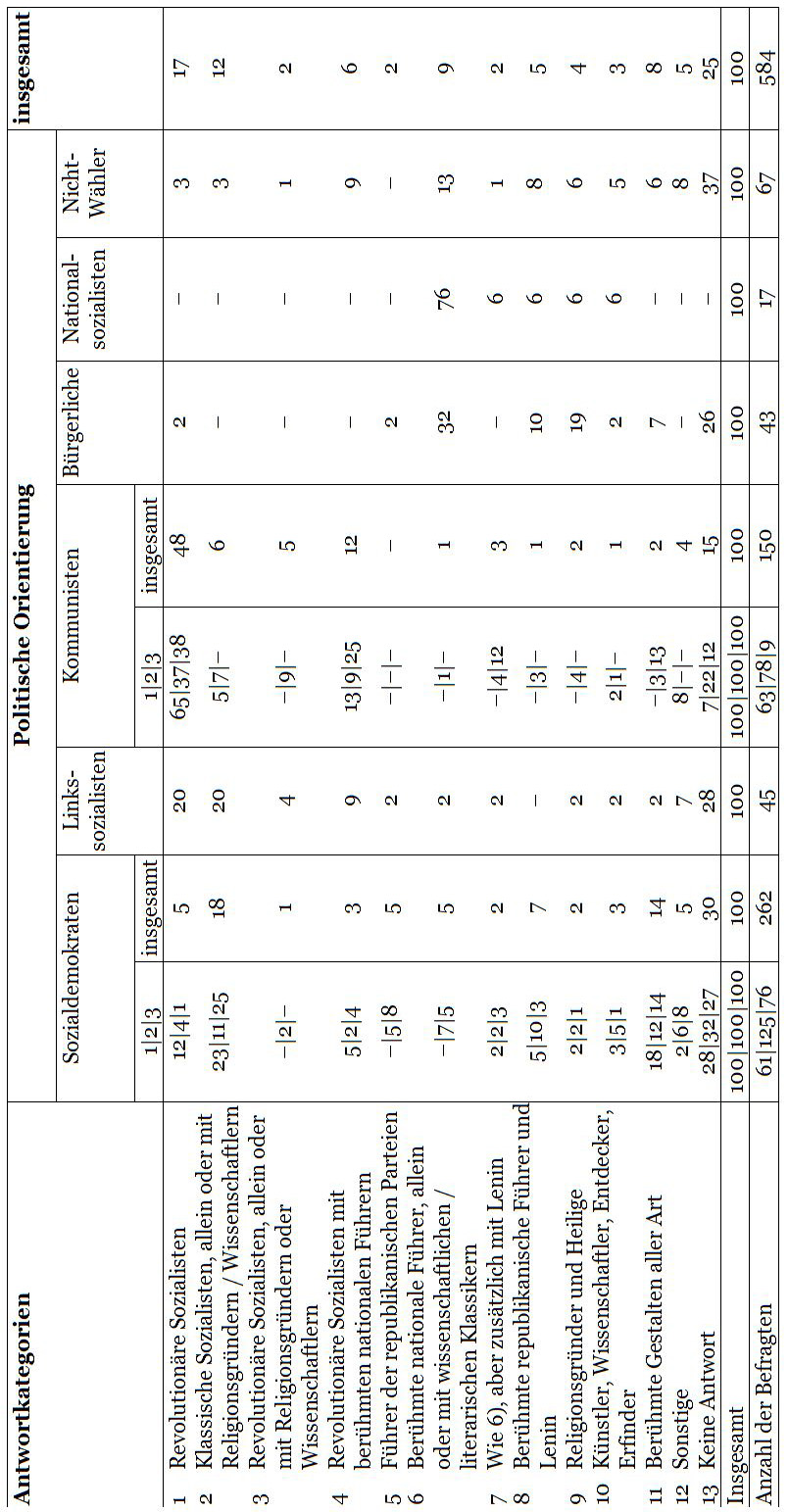

- Frage 426: Welche Menschen halten Sie für die größten Persönlichkeiten in der Geschichte? In der Gegenwart?

- c) Kulturelle und ästhetische Standards

- Frage 241: Welche Bilder und Photographien haben Sie aufgehängt?

- Fragen 244|45: Haben Sie Lieblingsbücher? Welche?

- Frage 308|09: Wie heißen Ihre Lieblingstheaterstücke? Wie heißen Ihre Lieblingsfilme?

- Frage 338: Lieben Sie Jazzmusik?

- Fragen 323|24: Gefällt Ihnen die heutige Frauenmode (z.B. kurze Röcke, Seidenstrümpfe)? Gefällt Ihnen der Bubikopf?

- Frage 325: Gefällt Ihnen die Verwendung von Puder, Parfüm und Lippenstift bei einer Frau? Warum – warum nicht?

- d) Die Einstellung gegenüber Frau und Kindern

- Frage 326|27|28: Halten Sie es für richtig, dass die Frauen einen Beruf ausüben? Auch die verheirateten? Warum (nicht)?

- Frage 621|22: Glauben Sie, dass man bei der Erziehung der Kinder ganz ohne Prügel auskommt? Begründung.

- Frage 624: Was halten Sie und Ihre Frau von einer frühzeitigen Aufklärung der Kinder über das Geschlechtsleben (Geburt, Zeugung, Geschlechtskrankheiten)?

- Frage 425: Wie stehen Sie zur Bestrafung der Abtreibung?

- e) Soziale und persönliche Einstellungen

- Frage 136|37|38: Wie stehen Sie mit Ihren Berufs- bzw. Arbeitskollegen? Mit Ihren unmittelbaren Vorgesetzten? Mit den höheren?

- Frage 434|35: Verleihen Sie Geld oder Gegenstände an Ihre Freunde? Warum – warum nicht?

- Frage 433: Wie würden Sie Ihr Geld anlegen, wenn Sie Vermögen hätten?

- Frage 213|14: War Ihre Kindheit glücklich? Glauben Sie, dass die Ehe Ihrer Eltern glücklich war?

- Frage 418: Schlafen Sie gut?

- 4. Persönlichkeitstypen und politische Haltungen

- a) Politische Anschauungen

- b) Haltung zur Autorität

- c) Haltung zum Mitmenschen

- d) Syndrome und Syndrombildungen

- e) Autoritäre, radikale und rebellische Haltungen

- f) Beruf und Herkunft

- g) Beispiele

- (1) Beispiele für das Hauptsyndrom Autoritärer Persönlichkeitstypus

- (2) Beispiele für das Hauptsyndrom Radikaler (revolutionärer) Persönlichkeitstypus

- (3) Beispiel für das Hauptsyndrom „Ambivalenter“ Persönlichkeitstypus

- ANHANG 1: Der Fragebogen

- I.

- II.

- III.

- IV.

- V.

- VI.

- ANHANG 2: Liste der Tabellen

- Literatur

- Impressum

- Der Herausgeber

- Der Autor

3. Politische, soziale und kulturelle Haltungen

{Nachdem wir die wichtigsten gesellschaftsstrukturellen Merkmale unserer Stichprobe herausgearbeitet hatten, gingen wir nun zur Analyse der Meinungen und Einstellungen über. Zu diesem Zweck werteten wir zahlreiche Einzelfragen aus, die sich unter systematischen Gesichtspunkten fünf verschiedenen Problemfeldern zuordnen lassen, nämlich dem Bereich der politischen Meinung (3,a – S. 44-69), der allgemeinen Weltanschauung (3,b – S. 69-87), der kulturellen und ästhetischen Einstellung (3,c – S. 87-124), der Einstellung gegenüber Frau und Kindern (3,d – S. 124-140) sowie der Einstellung zum Mitmenschen und zu sich selber (3,e – S. 140-164). Das Ziel unserer Arbeit bestand dabei vor allem darin, den Einfluss der politischen Orientierung und des ökonomischen Status auf die jeweiligen Einstellungen und Meinungen zu klären, aber in einigen Fällen wurden auch zusätzliche Faktoren, wie Alter und Geschlecht, analysiert.}

a) Fragen zu politischen Themen

{Um die politischen bzw. gesellschaftspolitischen Einstellungen der Probanden zu dokumentieren, haben wir folgende sieben Fragen ausgewählt:

| Frage 432: | Wer hat nach Ihrer Meinung heute die wirkliche Macht im Staate? |

| Fragen 427|28: | Welche Regierungsform halten Sie für die beste? Was veranlasst Sie zu dieser Meinung? |

| Frage 430: | Was halten Sie von der deutschen Justiz? |

| Frage 429: | Wie kann nach Ihrer Meinung ein neuer Weltkrieg verhindert werden? |

| Frage 431: | Wer war nach Ihrer Meinung an der Inflation schuld? |

| Fragen 134|35: | Ist in Ihrem Betrieb eine Rationalisierung durchgeführt worden? Wie denken Sie darüber? |

| Frage 444: | Wie urteilen Sie über Ihre Partei? |

Systematisiert man die genannten Fragen, so beziehen sich die ersten drei auf die Einschätzung der allgemeinen politischen Ordnungsstrukturen, während die beiden nachfolgenden die wohl einschneidendsten politischen Ereignisse seit Beginn des Jahrhunderts, nämlich Weltkrieg und Inflation, thematisieren. Die Frage nach der Rationalisierung betrifft eine häufig kaum als politisch verstandene, aber dennoch gesellschaftspolitisch höchst wichtige Entwicklungstendenz, und mit der letzten Frage wollten wir schließlich das Verhältnis der Probanden zu den offiziellen politischen Positionen in der Weimarer Republik erfassen.}

Frage 432:

Wer hat nach Ihrer Meinung heute die wirkliche Macht im Staate?

Gemäß Art. 1 der Weimarer Verfassung ging die Macht im Staat grundsätzlich vom Volk aus: Die gesetzgebende Gewalt lag dementsprechend bei dem allgemein und frei gewählten Reichstag, und auch der Reichspräsident wurde in direkter Wahl bestimmt. Dieser wiederum ernannte das Kabinett, das seinerseits vom Vertrauen des Reichstags abhing und bei einem Misstrauensantrag zurücktreten musste. Zum Zeitpunkt unserer Untersuchung bestanden jedoch in Deutschland erhebliche Zweifel, ob die eigentliche Entscheidungsgewalt tatsächlich beim Volk lag. Es braucht kaum betont zu werden, wie wichtig diese Frage für die Stabilität der deutschen Demokratie war. Eine Regierung, die für ohnmächtig gehalten wird, kann sich weder viel noch lange Respekt verschaffen, und diejenigen, die sich nach einer starken Autorität sehnen, werden sie ablehnen und verunglimpfen.

Nach der marxistischen Theorie und nach der Propaganda der Linksparteien, auf die sich viele Befragte in ihren Antworten bezogen, liegt auch in einer demokratischen Verfassung das eigentliche Machtzentrum im Bereich der Ökonomie. Es war deshalb nicht verwunderlich, dass gegenüber den Mechanismen der parlamentarischen Demokratie von allen Seiten immer wieder starkes Misstrauen geäußert wurde. Obwohl die Arbeiterpartei die stärkste Fraktion im Reichstag bildete, herrschte innerhalb der Arbeiterklasse selbst große Enttäuschung über ihr tatsächliches Machtpotenzial. Antworten, die ganz allgemein das ökonomische System dafür verantwortlich machten, wurden in die Kategorie Kapital, Kapitalisten, Industrie und Banken eingestuft. Hierunter fällt auch die nicht gesondert erfasste Antwort Industrie und Banken, da die Befragten hiermit wahrscheinlich den Kapitalisten insgesamt die Schuld gaben. Die Antwort Bourgeoisie wurde indes mit der Kategorie Kapital nicht identisch gesetzt: Zum einen haften diesem Begriff im Deutschen bedeutend aggressivere Konnotationen an als im Französischen oder Englischen, und zum anderen bezieht er sich schärfer auf die besitzende Klasse selbst, und zwar unter Einschluss der mittelgroßen und kleinen Unternehmer.

Der Kategorie Großindustrielle, allein oder zusammen mit Großgrundbesitzern ist gegenüber der Antwort Kapital eine spezifische Bedeutung zuzumessen. Es wird hierin ein Versuch sichtbar, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft Machtabstufungen festzulegen. Die Betonung des Groß- bezieht sich dabei auf die monopolistischen [III-046] Tendenzen in Deutschland und macht deutlich, dass sich die Kritik nur auf diese quantitativ kleinen, aber mächtigen Gruppen des Kapitals bezieht. Allerdings war es für den durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsempfänger ungleich einfacher, die für ihn unerreichbare „Großindustrie“ zu kritisieren als das ganze System einschließlich des Kleingewerbes, dem anzugehören das Lebensziel von vielen war. Die nationalsozialistische Propaganda nutzte diese Gefühle geschickt aus und gewann viele Anhänger durch das Versprechen, die Macht der Trusts zu brechen und den Großgrundbesitz zu verteilen.

Die Antwort Banken, Börse ist ebenfalls gesondert zu betrachten, da sie sich auch auf eine Teilfraktion des kapitalistischen Gesamtzusammenhangs bezieht. Obwohl nicht viele derartige Antworten vorliegen, sind sie dennoch wichtig, da hier gerade jenen Institutionen Macht zugesprochen wird, die den meisten fremd und rätselhaft waren. Zum Teil dürften die Probanden aber auch schon unter dem Einfluss der NS-Propaganda gestanden haben, denn diese unterschied zwischen dem „schaffenden“ und dem „raffenden“ Kapital, den Banken und Spekulanten (siehe Tab. 3.1).

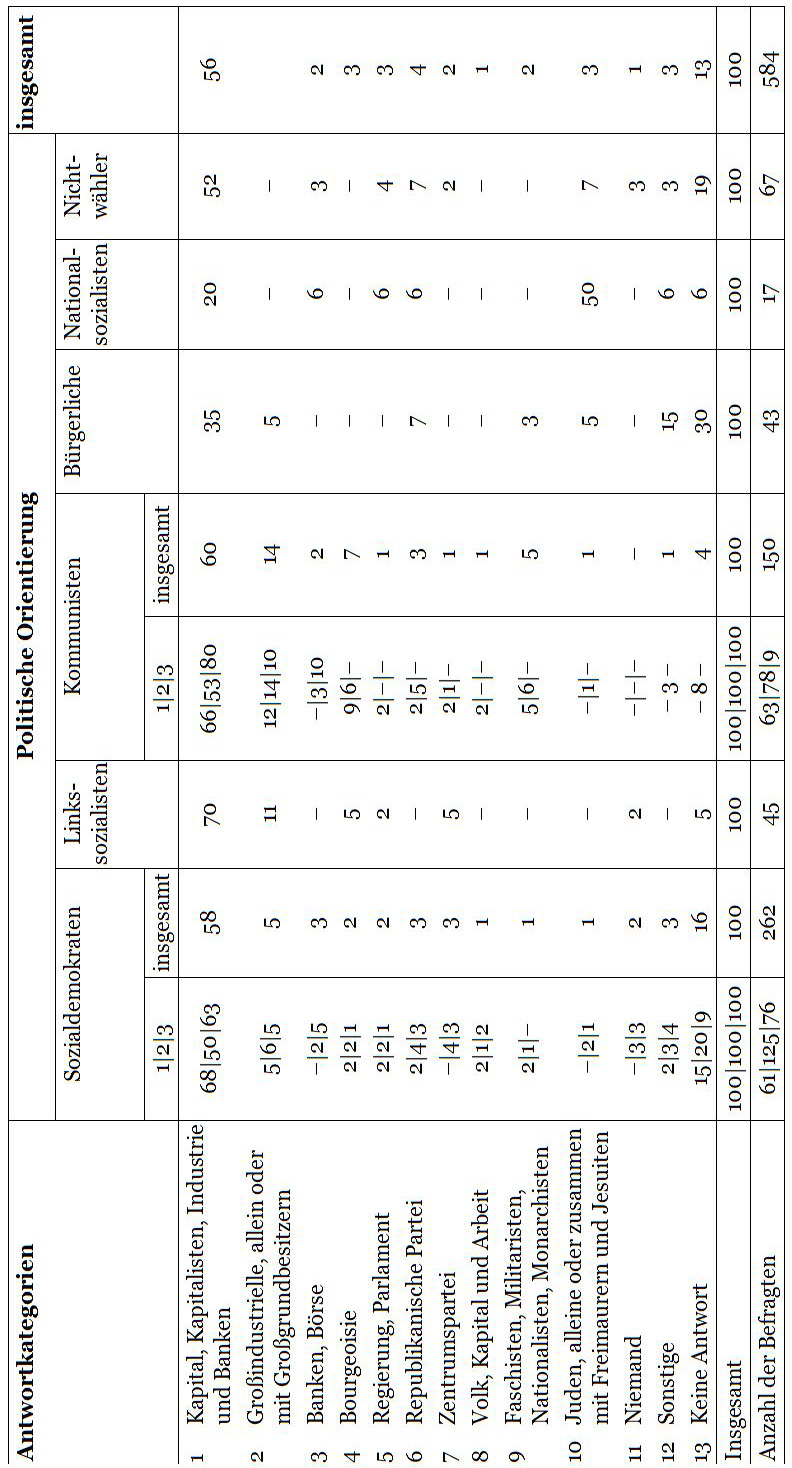

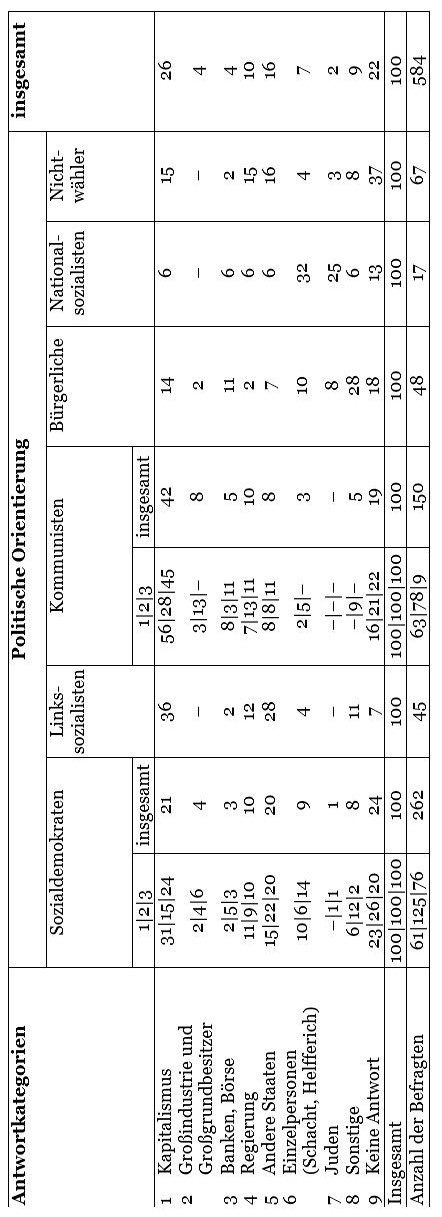

Tabelle 3.1: Frage 432: Wer hat nach Ihrer Meinung heute die wirkliche Macht im Staate?

Antworten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

Bei einer Frage, in der es um die Grundlagen der politischen Herrschaft geht, ist das Antwortverhalten der verschiedenen politischen Gruppierungen höchst interessant. Das größte Kontingent an Antwortverweigerungen stellten (...) die bürgerlichen Wähler; mit 30 % war hier die Quote der Antwortausfälle bedeutend höher als bei den Sozialdemokraten, die ihrerseits wiederum häufiger die Antwort schuldig blieben als Linkssozialisten (5 %) und Kommunisten (4 %). Das Interesse an der Frage nach der Macht im Staat wächst also in Abhängigkeit von der politischen Radikalität. Die Nationalsozialisten, von denen nur 6 % nicht antworteten, lagen in dieser Hinsicht nahe bei den Kommunisten. Obwohl sie das Problem aus einer ganz anderen Perspektive beurteilten, war die Frage nach der tatsächlichen Machtverteilung auch für sie von vitaler Bedeutung.

Die meisten Antworten, nämlich 56 % fielen unter die Rubrik Kapital, Kapitalisten, und diese Meinung war bei den Linken bedeutend häufiger zu finden als bei Bürgerlichen und Nationalsozialisten. Dieses Ergebnis entspricht weitgehend der marxistischen Lehre, dass unabhängig von der politischen Verfassung die tatsächliche Macht in den Händen derjenigen liegt, die die Produktions- und Distributionsmittel besitzen oder kontrollieren. Auch die Antwort Großindustrielle bzw. Großgrundbesitzer wurde fast ausschließlich von Anhängern der Linksparteien gegeben, von Seiten der Kommunisten noch häufiger als von den Sozialdemokraten. Die Befragten, die sich für diesen Ausdruck entschieden, versuchten damit vor allem die mächtigsten Kapitalisten zu charakterisieren; häufig dürfte jedoch auch eine Personalisierung struktureller Momente vorliegen. Ausschließlich bei den Linken fand sich die Antwort Bourgeoisie mit ihren aggressiven Konnotationen gegen die besitzenden Klassen, wobei Kommunisten diesen Begriff bedeutend häufiger wählten als Sozialdemokraten.

Banken, Börse ist eine Kategorie, die das Bedürfnis nach einem ganz besonderen Feindbild verdeutlicht, das weniger anonym und eher personifizierbar ist als die Kapitalisten allgemein. Bei den Anhängern der Linksparteien wurde diese Antwort von keinem einzigen Funktionär und nur von einigen Wählern gegeben. Dem [III-048] Antwortverhalten nach zu schließen, erfüllen Banken und Börse weitgehend eine Sündenbockfunktion. Die irrationale Auswahl derartiger Sündenböcke zeigte sich am besten bei der Kategorie Juden, alleine oder mit Freimaurern und Jesuiten, die von 50 % aller Nationalsozialisten gegeben wurde.

Das weitverbreitete Misstrauen gegenüber demokratisch-parlamentarischen Machtpotenzialen zeigte sich darin, dass nur 2 % der Antworten der Kategorie Regierung, Parlament zugerechnet werden konnten, und ebenso hielten auch nur ganz wenige irgendeine der politischen Parteien für die wahren Machthaber.

Die Antwort Faschisten, Militaristen usw. blieb fast völlig den Kommunisten vorbehalten, von denen sich 5 % zu dieser Auffassung bekannten. Bei politischen Unruhen sowie bei den Nachspielen zu Versammlungen und Demonstrationen waren die Kommunisten oft in gewalttätige Auseinandersetzungen mit den paramilitärischen Organisationen der extremen Rechten, aber auch mit den regulären Streitkräften geraten. Darüber hinaus war für sie bedeutend früher und schärfer als bei anderen Parteien der Terminus Faschist ein Synonym für die allgemeine politische Reaktion. Einer, aber auch nur ein einziger Befragter, und zwar ein Sozialdemokrat, sprach von der Arbeit als der wahren Macht im Staate, und nur 1 % der Sozialdemokraten und Kommunisten hielten den Verfassungsgrundsatz für gegeben, dass alle Macht vom Volke ausgehe oder dass diese zwischen Arbeit und Kapital gerecht verteilt sei.

Einige Befragte antworteten schließlich Niemand. Dies deutet u. U. auf eine mangelnde Kenntnis jener Entwicklungen hin, die sich hinter der parlamentarischen Bühne vollzogen. Andererseits kann diese Meinung aber auch unter dem Eindruck der endlosen Stockungen innerhalb der parlamentarischen Beratung entstanden sein. Für diese Antwort entschieden sich einige Nichtwähler, ein paar sozialdemokratische Wähler und, sonderbar genug, ein Funktionär auf der Seite der Linkssozialisten.

Frage 427|28:

Welche Regierungsform halten Sie für die beste (Demokratische Republik – Faschismus – Monarchie – Sowjet-(Räte-)System)? – Was veranlasst Sie zu dieser Meinung?

Die Frage nach der besten Regierungsform spielte in den Programmen der deutschen Parteien in den zwanziger Jahren stets eine zentrale Rolle. Die Antworten der Probanden machten deshalb zunächst nur deren politische Orientierungen deutlich, so dass wir die Frage 427 selbst noch als ein Hilfsmittel zur Klassifikation der politischen Typen benutzen konnten (vgl. Kap. 2, d, S. 37-41).

Aufschlussreicher als die jeweiligen Voten war allerdings deren Begründung, denn letztere spiegelte weniger die offizielle Parteilinie wider, sondern war stärker durch die persönlichen Ansichten und Einstellungen der Befragten geprägt. 7 % der Probanden ließen beide Teilfragen unbeantwortet, und weitere 16 % gaben keine Begründung für ihre Meinung. Die verbleibenden 77 % beantworteten jedoch auch die Frage 428, wobei sich ihre Stellungnahmen unter der Perspektive der Begründung sieben übergreifenden Kategorien zuordnen ließen. Natürlich sind die angegebenen Gründe jeweils selbst noch auf unterschiedliche Regierungsformen bezogen. Da sich [III-049] jedoch die Mehrheit in den jeweiligen politischen Gruppen stets für ein und dasselbe Ordnungsmodell aussprach, ist es möglich, Begründungen und Regierungsform in der Analyse unabhängig voneinander zu behandeln. Bei diesem Interpretationsverfahren musste allerdings die Gruppe der Nicht-Wähler ausgeklammert werden, da hier zu viele Faktoren bei einer zu kleinen Gruppe ins Spiel kamen.

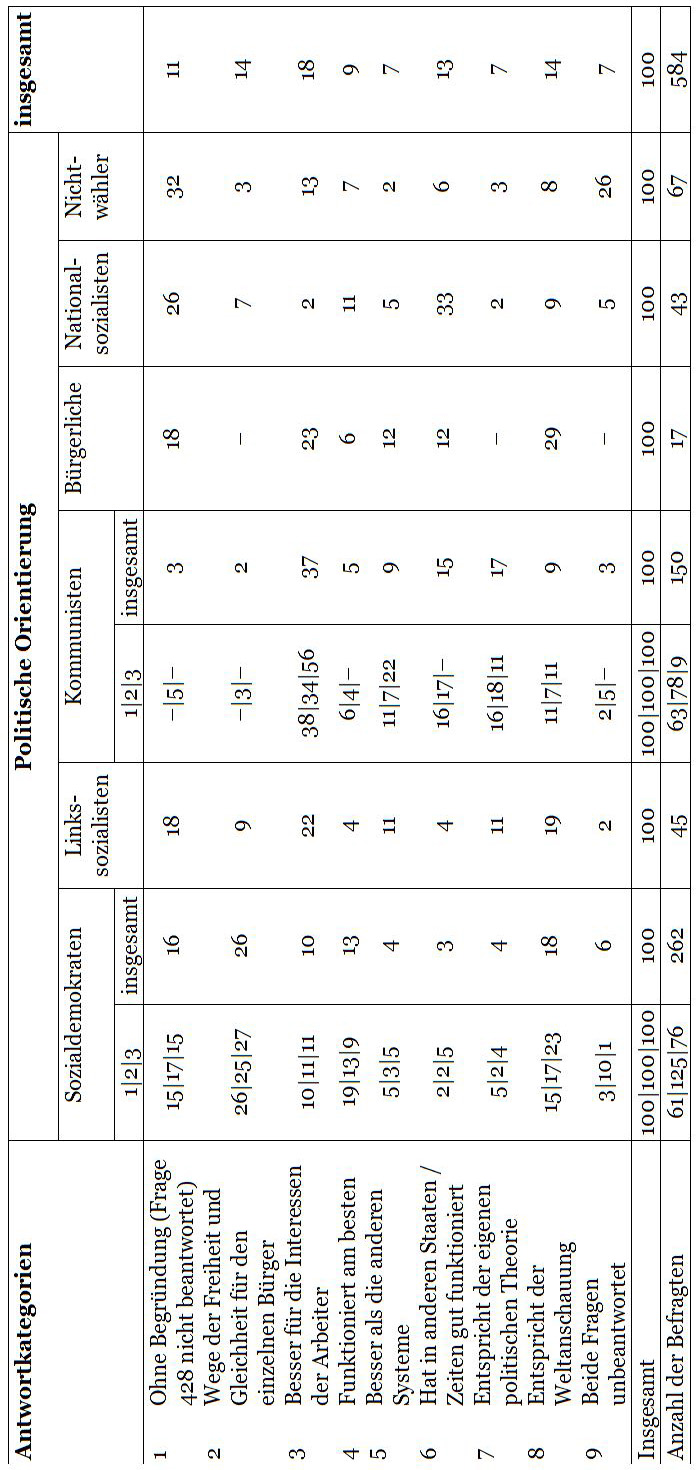

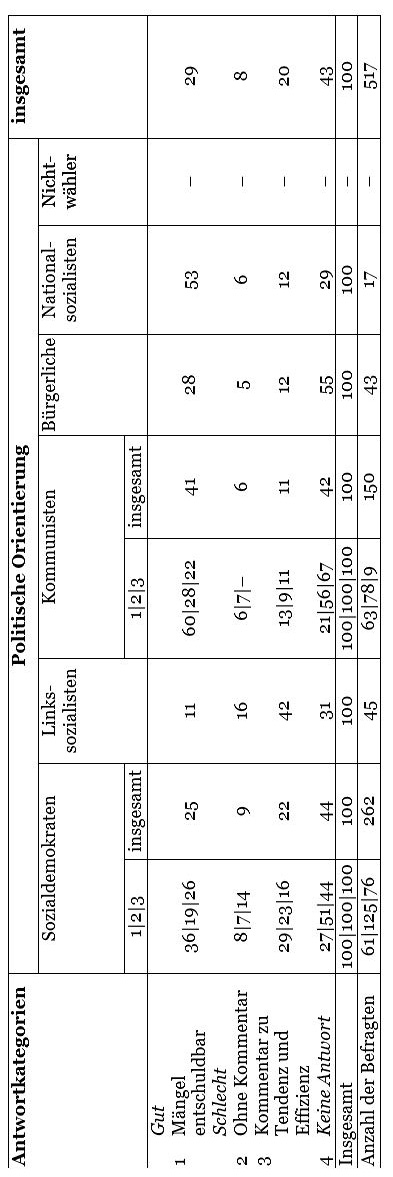

Die meisten politischen Gruppen legten bei ihrer Entscheidung jeweils eigenständige Begründungsstrukturen an den Tag. So zogen die Sozialdemokraten die Demokratie signifikant häufiger vor, weil diese Freiheit und Gleichheit für den einzelnen Bürger bedeutet (26 % gegenüber durchschnittlich 4 % der anderen Parteien). Auch die Kommunisten argumentierten bei ihrer Begründung der besten Regierungsform mit der Situation des Bürgers; sie betonten jedoch die sozio-ökonomischen Interessen der Arbeiterklasse stärker als die individuelle Freiheit und verwiesen mit gewichtigen 37 % (gegenüber 12 % in anderen politischen Gruppen) auf die Lage der unterprivilegierten Gesellschaftsmitglieder. In gleichfalls signifikanter Weise votierten sie auch eher für das Sowjetsystem als der einzigen Verwirklichung ihrer politischen Theorie (17 % im Vergleich zu 4 % bei den anderen Gruppierungen).

Die Linkssozialisten zeigten eine Einstellung, die zwischen den Sozialdemokraten und Kommunisten liegt. Mit den Kommunisten stimmten sie in dem argumentativen Bezug auf die Interessen der Arbeiterklasse überein. Sie unterscheiden sich von ihnen jedoch insofern, als sie von der Brauchbarkeit des Sowjetsystems nicht so überzeugt sind und stattdessen das Ideal einer sozialistischen Republik favorisieren.

Bei den Nationalsozialisten wurde zur Begründung zumeist auf die Weltanschauung verwiesen. Es ist allerdings eine Tautologie, sich auf die persönlichen Überzeugungen oder die Weltanschauung zurückzuziehen, wenn – wie von den meisten der Befragten richtig erkannt – nach den jeweiligen Vor- und Nachteilen verschiedener Regierungsformen gefragt wurde. Aber dies mag dafür sprechen, dass die Nationalsozialisten über keine rationalen Gründe für ihr Votum für den Typus einer faschistischen Diktatur verfügten. Von den Antworten der Nationalsozialisten unterscheiden sich die Stellungnahmen der bürgerlichen Wähler nicht unerheblich: Diese unterstützten entweder die Demokratische Republik oder die Monarchie. „Es geht ganz gut, warum sollen wir es ändern“ oder: „Es ging früher besser, warum sollten wir nicht dorthin zurückkehren“ – dies waren ihre Hauptargumente, sofern sie überhaupt Gründe anführten, und in beiden Fällen ist die Begründung in ihrem Kern konservativ (siehe Tab. 3.2).

Tabelle 3.2: Frage 427|8: Welche Regierungsform halten Sie für die beste? Was veranlasst Sie zu dieser Meinung?

Begründung in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

{Um die Struktur der Begründungen zu verdeutlichen, wollen wir einige exemplarische Antworten anführen, die wir nach der Reihenfolge der von uns unterschiedenen Antwortkategorien geordnet haben.}

Exemplarische Antworten nach Antwortkategorien:

| (2) | „Demokratische Republik. Mein Wunsch ist, dass die Individuen das größte Maß an Freiheit haben sollen.“ „Demokratische Republik. In einer Demokratie hat jeder das Sagen. Minderheiten fügen sich. Diktaturen produzieren nur gewalttätige Gegenbewegungen.“ „Demokratische Republik. Jede Nation entscheidet selbst über ihre [III-051] Regierungsform. Wer hat das Recht, sich als etwas Besseres als der Nächste zu fühlen? Alle Leute sind gleich geboren – alle Söhne einer edlen Rasse.“ |

| (3) | „Rätesystem. Diese direkt gewählten Räte, die ihren Wählern verantwortlich sind und jederzeit zurückgerufen werden können, sind am besten geeignet, die Interessen der Arbeitenden zu sichern.“ „Sowjetsystem. Keine Ausbeutung unter diesem System.“ „Demokratische Republik. Die Arbeit bekommt ein wenig mehr Beachtung.“ |

| (4) | „Monarchie. Da hatten wir mehr Ordnung.“ „Sozialistische Demokratie. Die gegenwärtige Lage – Ausbeutung der Massen -ist eine armselige Stiftung.“ „Demokratische Republik. Das Verhalten von Wilhelm II. und der Weltkrieg.“ „Monarchie. Es gibt mehr Frieden, politisch. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass in einer Republik einer gegen den anderen kämpft, und aus diesem Grunde glaube ich, dass eine Monarchie eine bessere Regierungsform ist. Es gibt zu viele Parteien.“ |

| (6) | „Demokratische Republik. Unter einer solchen Regierungsform kann sich eine mündige Nation selbst regieren (USA).“ „Sowjetsystem. Unter sehr schwierigen Umständen kämpft sie um eine neue Form der Wirtschaft, die Westeuropa vor eine Entscheidung von großer Tragweite stellen wird.“ „Sowjetsystem. Wir sehen den Fortschritt, den Russland gemacht hat. Dort kann kein einziges Individuum Millionen anhäufen.“ „Sowjetsystem. Eine Regierungsform, die ausgehalten und großen sozialen Fortschritt erzielt hat, trotz zwölf Jahren unaufhörlichen Kampfes gegen Feinde von draußen, muss gut sein.“ „Monarchie. Was wir wollen, ist wieder eine Monarchie. Zu dieser Zeit brauchte niemand hungrig einhergehen, und es gab Gerechtigkeit für alle.“ |

| (7) | „Sowjetsystem. Die Kollektivierung besteht dort ihre erste Probe. Es ist der erste Schritt in Richtung Sozialismus.“ „Demokratische Republik. Ich bin Sozialdemokrat und deshalb gibt es keine andere Meinung.“ „Sowjetsystem. Der einzige Weg durch den das Proletariat den Sozialismus erreichen kann, ist die Diktatur des Proletariats. Die Bourgeoisie ist verständnisvoll gegenüber den Sozialdemokraten, die glauben, dass sie den Sozialismus allmählich über den Stimmzettel erreichen. Die Bourgeoisie wird von diesem Glauben profitieren und wird ihre Position festigen, wenn notwendig unter einer anderen Maske (Faschismus).“ |

| (8) | „Demokratische Republik. Aus religiösen Gründen lehne ich Gewalt ab; Gewalt zieht immer Gewalt nach sich.“ „Meine Weltanschauung.“ „Demokratische Republik. Mein Glaube an Humanität und Sozialismus.“ „Monarchie. Sie stimmt mit den göttlichen Prinzipien überein.“ [III-052] |

Frage 430:

Was halten Sie von der deutschen Justiz?

Der Glaube an die Unparteilichkeit und Zuverlässigkeit des juristischen Apparates ist grundlegend für die Aufrechterhaltung eines geordneten Gemeinwesens. Aber zum Zeitpunkt unserer Untersuchung wurde ein allgemeines Misstrauen gegenüber den Gerichten laut, das unter dem Stichwort der „Vertrauenskrise“ ein breit diskutiertes Thema bildete. Unsere Frage war somit höchst aktuell, und die Antworten ließen sich selbst als Hinweis auf die Stabilität der sozialen Ordnung interpretieren.

Nur 4 % der Kommunisten verweigerten die Antwort, während die Zahlen der Sozialdemokraten und bürgerlichen Wähler in diesem Punkt beträchtlich höher lagen (18 % bzw. 31 %). Ebenso wie die Kommunisten waren aber auch die Linkssozialisten (6 % Antwortausfälle) durchweg bereit, ihre Meinung zu äußern. Die hohe Ausfallquote der Sozialdemokraten erklärt sich unter Umständen daraus, dass ihre eigene Partei an den Regierungen in Preußen sowie im Reich beteiligt war. Eine Kritik an der Rechtspflege wäre in diesen Fällen zugleich eine Kritik an ihrer eigenen Partei gewesen, die nur durch eine Antwortverweigerung zu vermeiden war. Die bürgerlichen Wähler schließlich antworteten weniger häufig, weil sie wahrscheinlich im geringeren Umfang an dieser Thematik interessiert waren.

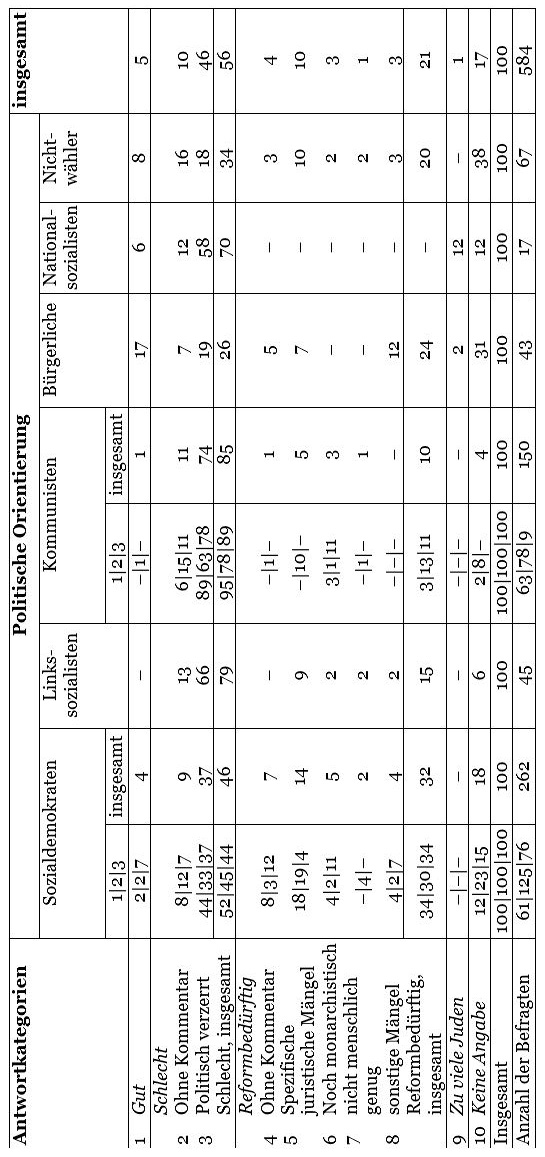

Nur 4 % der Befragten erklärten sich mit der Justiz rundweg einverstanden; ihre Antworten fielen unter die Kategorie gut. 57 % hielten die Justiz grundsätzlich für schlecht, davon waren 11 % der Antworten ohne weitere Kommentare, und 46 % gaben als Begründung politisch verzerrt an. Ein Teil der Befragten übte schließlich Detailkritik und meinte, dass die Gerichte noch zu monarchistisch oder zu wenig menschlich urteilten; diese Antworten wurden der Kategorie reformbedürftig zugeordnet, da keine völlige Ablehnung der Justiz vorlag, sondern von einer grundsätzlichen Reformmöglichkeit ausgegangen wurde. Nicht weniger als 75 % der Befragten äußerten sich jedoch in irgendeinem Sinne kritisch über das bestehende Rechtssystem. Ohne unzulässige Verallgemeinerungen vornehmen zu wollen, kann deshalb festgestellt werden, dass die deutsche Arbeiterklasse in jenen Jahren das Vertrauen in die Unparteilichkeit der Justiz weitgehend verloren hatte (siehe Tab. 3.3).

Tabelle 3.3: Frage 430: Was halten Sie von der deutschen Justiz?

Antworten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

Die unterschiedlichen politischen Orientierungen schlagen sich besonders deutlich in der Verteilung der Kategorie schlecht, politisch verzerrt nieder: Hier ging der Trend der Antworten von 37 % bei den Sozialdemokraten über 66 % bei den Linkssozialisten bis auf 74 % bei den Kommunisten. Wie zu erwarten, bildeten dabei die bürgerlichen Wähler mit nur 19 % das Schlusslicht. Auf der anderen Seite wiesen die Nationalsozialisten mit 58 % einen höheren Anteil als die Sozialdemokraten auf. Das überdurchschnittliche politische Interesse bei den Nationalsozialisten sowie die Tatsache, dass sie häufig mit dem Gesetz in Konflikt kamen, erklärt zureichend ihre Ablehnung der Justiz, die in ihren Augen eine Institution des verhassten Weimarer Systems war.

Mit 32 % stellten die Sozialdemokraten den größten Anteil in der Kategorie reformbedürftig, gefolgt von den bürgerlichen Wählern mit 24 %. Nur 11 % äußerten sich in diesem Sinne, während die Nationalsozialisten in unserer Stichprobe [III-054] Reformmöglichkeiten grundsätzlich verneinten. Diese Ergebnisse entsprechen weitgehend den offiziellen Parteieinschätzungen, denn während die Sozialdemokraten davon ausgingen, dass die Gerichte verbessert und Mängel abgestellt werden könnten, hielten weder die Kommunisten noch die Nationalsozialisten viel von Reformmaßnahmen.

Differenziert nach Beschäftigungstypen war schließlich ein signifikanter Unterschied zwischen Angestellten und Facharbeitern festzustellen. Die gelernten Arbeiter antworteten häufiger und wiesen einen größeren Prozentsatz von Antworten in der Kategorie schlecht, politisch verzerrt auf, nämlich 55 % gegenüber 31 %. Dieses Ergebnis ist ein weiteres Indiz für die These, dass Facharbeiter politisch kritischer eingestellt sind als Angestellte.

Exemplarische Antworten nach Antwortkategorien:

| (1) | „Nicht schlechter als anderswo.“ „Sie versuchen so gerecht zu sein, wie sie können (bestimmt viel besser als in Amerika).“ |

| (2) | „Nicht gut.“ „Ich habe überhaupt keine Hochachtung vor ihr.“ „Einseitig und voreingenommen.“ |

| (3) | „Dient hauptsächlich der bürgerlichen Klasse.“ „Der Proletarier ist mit diesen Richtern immer schlecht dran.“ |

| (4) | „Braucht eine Menge Reformen.“ |

| (5) | „Es muss eine Veränderung bei den Richtern geben; ihre Ausbildung ist von größter Bedeutung.“ |

| (6) | „Zu viele Richter glauben, dass sich seit Kaisers Zeiten nichts geändert hat.“ |

| (7) | „Sie wissen noch nicht, was eine wirklich humane Justiz heißt; zu viele Bürokraten.“ „Die Todesstrafe sollte abgeschafft werden.“ |

| (8) | „Jeder macht manchmal Fehler.“ |

| (9) | „Es sind zu viele Juden unter den Richtern.“ „Wir haben jüdische anstatt deutsche Gesetze.“ |

Frage 429:

Wie kann nach Ihrer Meinung ein neuer Weltkrieg verhindert werden?

Die Formulierung dieser Frage war eigentlich auf die konkreten Erfahrungen des Weltkrieges 1914 bis 1918 bezogen, dessen Folgen das Leben in Deutschland zum Zeitpunkt unserer Untersuchung noch immer überschatteten. Die meisten Befragten verstanden sie jedoch in einem erweiterten Sinn, nämlich als Frage nach der Möglichkeit einer Kriegsvermeidung überhaupt, und problematisierten dementsprechend die [III-055] von uns unausgesprochene Unterstellung, dass die Verhinderung von Kriegen grundsätzlich möglich sei. Einige lehnten diese These ab, während andere ihr ausdrücklich zustimmten. Die Antworten wurden dabei zwangsläufig durch die unterschiedlichen Vorstellungen über die Natur des Krieges beeinflusst, wie sie sich aus dem jeweiligen Kontext der Parteiprogramme ergaben. Ganz allgemein lassen sich hier drei derartige Konzeptionen unterscheiden, nämlich die konservative, die liberale und die sozialistische bzw. marxistische Theorie.

Für die Konservativen ist der Krieg eine eherne Notwendigkeit, verankert in der menschlichen Natur, die größte Prüfung der Stärke einer Nation und die letzte Möglichkeit zur Lösung internationaler Konflikte. Die konservative These, dass Kriege unvermeidlich seien, wurde vom Nationalsozialismus und Faschismus noch verschärfter vertreten, obwohl auf anderen Gebieten zu den Konservativen große ideologische Differenzen bestanden.

Die sozialistische Theorie begreift den Krieg als eine notwendige Konsequenz der kapitalistischen Organisation der Gesellschaft, als Resultat der widersprüchlichen Interessen mächtiger ökonomischer Gruppen, die miteinander konkurrieren. Gemäß dieser Perspektive lässt sich ein Krieg nur durch eine gesellschaftliche Ordnung verhindern, die auf einer international geplanten Ökonomie beruht, und als erster Schritt zu diesem Ziel gelten dann Massenaktionen der Arbeiter, etwa in Form eines Generalstreiks. Die liberalistische Philosophie bestreitet den von den Marxisten behaupteten notwendigen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg und betrachtet Kriege eher als eine atavistische Angelegenheit, als ein überflüssiges Relikt aus der Vorgeschichte des Menschen. Diese Position hofft, dass Kriege durch die Verbreitung pazifistischer Ideen verhindert werden können; daneben hält sie eine rationale Handhabung internationaler Konflikte für möglich, etwa durch internationale Gerichtshöfe, Verträge oder den Völkerbund. Beispiele für diese Problemsicht sind Antworten wie „internationale Vereinbarungen“, „Kriegsdienstverweigerung“, „pazifistische Erziehung“ oder „moralische Vervollkommnung des Menschen“.

Mit der skizzierten oder einer dazwischen liegenden Einstellung lassen sich die jeweiligen Antworten jedoch kaum zureichend beschreiben; ihre Gestalt bestimmte sich vielmehr auch danach, wie konkret die Frage selbst verstanden wurde. Ebenso wie bei der Frage 424 („Wodurch kann nach Ihrer Meinung die Welt verbessert werden?“) reichten die Antworten von konkreten, rationalen Vorstellungen bis hin zu verschwommenen Hoffnungen auf eine ferne Zukunft ohne irgendeinen Bezug auf aktuelle Handlungsmöglichkeiten. Unter denjenigen Kategorien, die der liberalen Haltung zugeordnet werden können, war die der moralischen Verbesserung der Menschheit am wenigsten konkret. Internationale Vereinbarungen war demgegenüber eine realitätsbezogenere Antwort; in ihr spiegelte sich die weitverbreitete Hoffnung der damaligen Zeit, dass der Völkerbund, der Haager Gerichtshof sowie Abkommen wie der Kellogpakt Kriege verhindern könnten. Kriegsdienstverweigerung als konsequenteste pazifistische Einstellung wies schließlich den höchsten Konkretionsgrad auf. Diese Antwort ist nicht nur ein Vorschlag für individuelles Verhalten, sondern steht auch der Auffassung entgegen, dass die Vermeidung von Kriegen eine reine Angelegenheit von Regierungen sei. [III-056]

Bei den Antworten der Sozialisten wies die Kategorie Generalstreik die gleiche individuelle und konkrete Qualität auf wie das Statement „Kriegsdienstverweigerung“. Demgegenüber waren Antworten wie Veränderung des gegenwärtigen ökonomischen Systems und Internationalismus der Arbeiterklasse weniger konkret, aber dennoch von dezidierterer Aussagekraft als einige der liberalen Kategorien: Sie sind eingebunden in detaillierte soziale Theorien und Programme, wohingegen beispielsweise die moralische Vervollkommnung des Menschen sich kaum auf irgendeine konkrete Handlungsstrategie beziehen lässt.

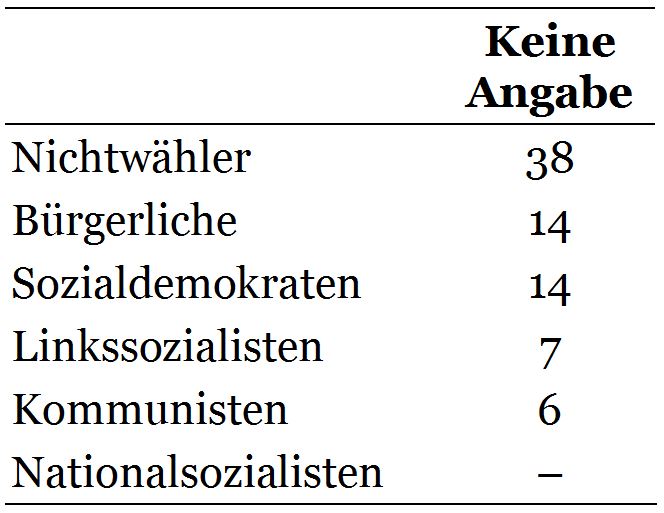

14 % der Befragten verweigerten die Antwort, wobei eine Aufschlüsselung nach den verschiedenen politischen Typen folgendes Bild ergibt:

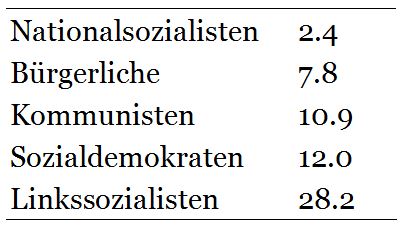

Tabelle 3.4: Antwortausfälle in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

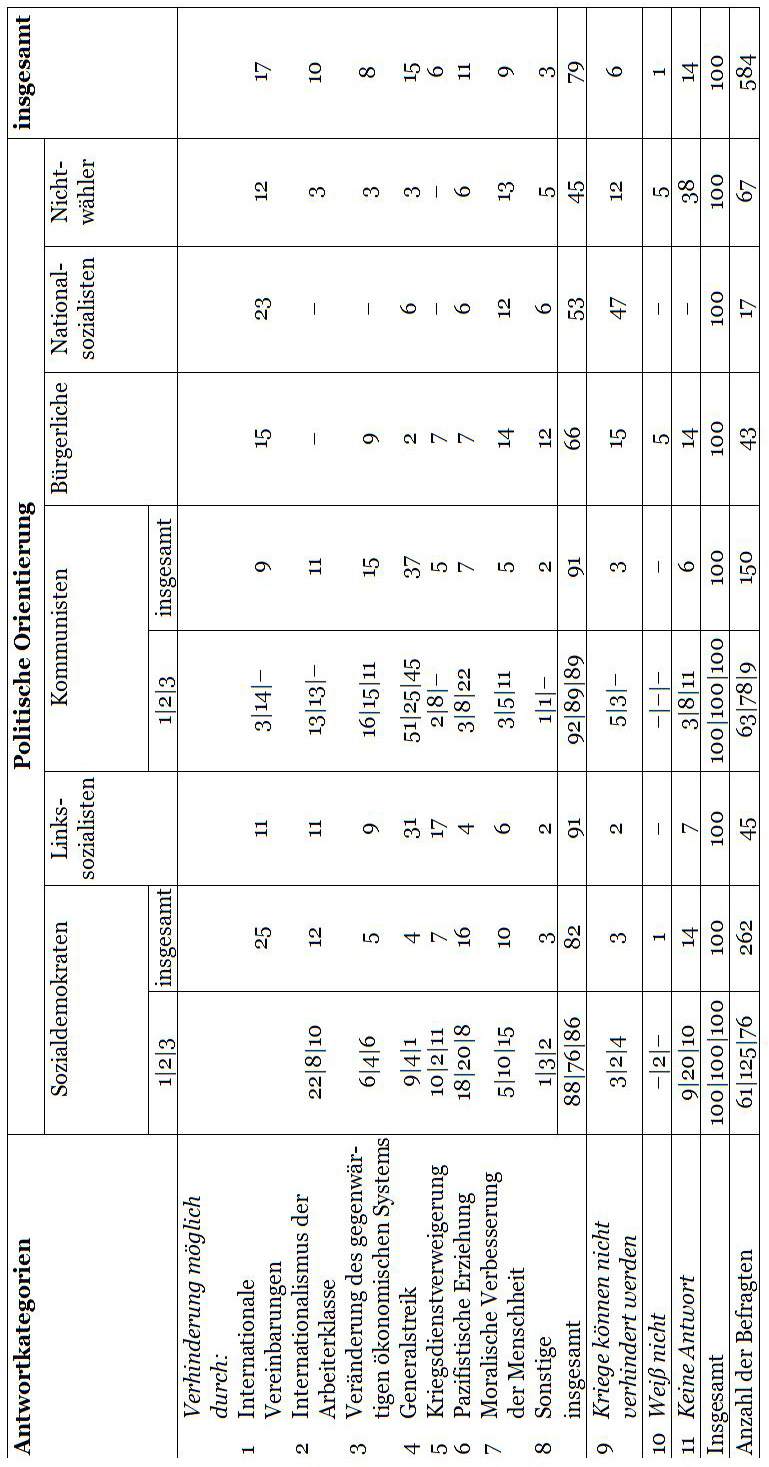

Die Anzahl der an der Frage uninteressierten Wähler war signifikant hoch. Die radikalen Gruppen auf der Linken und Rechten zeigten einen geringeren Prozentsatz von Antwortausfällen als die Parteien zwischen ihnen. Innerhalb der Linken waren darüber hinaus Funktionäre grundsätzlich interessierter als einfache Wähler: So verweigerten bei den Sozialdemokraten 9 % der Funktionäre, aber 20 % der Wähler die Antwort, während bei den Kommunisten die entsprechenden Werte 3 % bzw. 8 % betrugen. Die Antwortbereitschaft schien somit sowohl von der Radikalität der politischen Anschauung als auch vom Grad der politischen Aktivität abzuhängen.

Die Antwort Kriege lassen sich nicht verhindern wurde von den Nationalsozialisten signifikant häufiger gegeben als von allen anderen Parteien. Die übrigen rechten Gruppierungen, also die bürgerlichen Wähler, äußerten diese Meinung wiederum bedeutend häufiger als die drei linken Gruppen (siehe Tab. 3.5).

Tabelle 3.5: Frage 429: Wie kann nach Ihrer Meinung ein neuer Weltkrieg verhindert werden?

Antworten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

Wie zu erwarten, fanden sich die der sozialistischen Einstellung entsprechenden Antworten hauptsächlich bei den politischen Typen auf der Linken. Internationalismus der Arbeiterklasse, diese Antwort war bei allen drei Gruppen in fast gleichem Ausmaß anzutreffen; demgegenüber wurden „Veränderung des gegenwärtigen ökonomischen Systems“, „Sozialismus, Kommunismus“, und „Generalstreik“ als Mittel zur Verhinderung von Kriegen von Kommunisten ungleich häufiger erwähnt als von Sozialdemokraten, die diese Antworten mit 5 % und 4 % überraschend selten gaben. Mit 37 % wurde der „Generalstreik“ von den Kommunisten gegenüber allen anderen Möglichkeiten eindeutig bevorzugt, und zwar von den Funktionären (51 %) signifikant höher als von ihren Wählern (25 %). Die Tatsache, dass die sozialistische Theorie [III-058] der Kriegsursachen sowie die ihr entsprechende Handlungsstrategie bei den Sozialdemokraten so wenig Befürworter fand, deckt sich mit den Ergebnissen zu Frage 424 („Wodurch kann nach Ihrer Meinung die Welt verbessert werden?“), bei der nur erstaunlich wenige die Antwort „Sozialismus“ gaben. Die meisten SPD-Anhänger unter den Befragten zeigten eine typisch liberale Einstellung, die wahrscheinlich daher rührt, dass die Außenpolitik ihrer Partei den Völkerbund unterstützte. Signifikant häufiger als bei Kommunisten und selbst bei bürgerlichen Wählern wurden die Antworten „internationale Vereinbarungen zwischen den Regierungen“ und „pazifistische Erziehung“ gegeben; ebenso bevorzugt wurde die Kategorie „moralische Verbesserung“ vor den Antworten „Sozialismus“ oder „Generalstreik“. Mit ihrer eindeutigen Befürwortung des Generalstreiks (31 %) nähern sich die Linkssozialisten der Position der Kommunisten an, aber ebenso wie von allen anderen politischen Typen unterscheiden sie sich von diesen durch einen relativ hohen Prozentsatz der radikalpazifistischen Einstellung „Kriegsdienstverweigerung“ (17 %). Die bürgerlichen Wähler schließlich verteilen sich auf fast alle Antwortkategorien und lassen deshalb keinen spezifischen Trend erkennen.

Exemplarische Antworten zu den verschiedenen Kategorien:

| (1) | „Vereintes Europa, Rüstungsbeschränkung. Eine vernünftige Kolonialpolitik.“ |

| (2) | „Durch Stärkung der Arbeiterparteien in der ganzen Welt.“ „Durch die Organisation der Arbeiter in den Grundindustrien, in Gewerkschaften und Parteien überall.“ „Durch gegenseitige Hilfe aller Proletarier.“ |

| (3) | „Wenn die Kapitalisten am Krieg nicht verdienen können.“ „Durch eine Revolution in jedem Land.“ |

| (4) | „Nur durch festen Widerstand (Kriegsdienstverweigerung, Sabotage), von so vielen wie möglich.“ |

| (5) | „Wenn alle Arbeiterparteien und Kirchen ihre Mitglieder einen Eid schwören lassen, niemals zu den Waffen zu greifen.“ |

| (6) | „Durch die Erziehung von Frauen und Kindern zu demokratischem Verhalten.“ „Gegenseitiges Verstehen.“ |

| (7) | „Durch Veredelung der Menschen, durch wahres Christentum, durch eine Neuverteilung der Erde.“ |

| (8) | „Indem man die Schuldigen in die ersten Schützengräben steckt.“ „Durch Aufnahme von Frauen in die Regierung.“ |

| (9) | „Niemals, denn der sozialen Befreiung muss eine nationale Befreiung vorangehen.“ „Manchmal sind Kriege gar nicht schlecht.“ [III-059] |

Frage 431:

Wer war nach Ihrer Meinung an der Inflation schuld?

Die Inflation zwischen 1921 und 1923 war eine Katastrophe, die fast die gesamte Bevölkerung erfasst hatte. Noch gegen Ende des Jahrzehnts war sie ein politisch aktuelles Thema, und entsprechend den jeweiligen politischen Anschauungen wurden höchst unterschiedliche Faktoren für die Inflation verantwortlich gemacht. Mit ihrem Votum für die eine oder andere Ursache ließen die Befragten aber auch allgemeinere politische Einstellungen erkennen und brachten zum Ausdruck, inwieweit sie antidemokratisch, antikapitalistisch, antisemitisch usw. waren (siehe Tab. 3.6).

Tabelle 3.6: Frage 431: Wer war nach Ihrer Meinung an der Inflation schuld?

Antworten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

42 % der Kommunisten hielten den Kapitalismus für schuldig, während bei den Sozialdemokraten ein bedeutend geringerer Prozentsatz (21 %) diese Meinung vertrat. Innerhalb der Kommunisten gab es jedoch selbst noch einen signifikanten Unterschied zwischen Funktionären und einfachen Wählern, nämlich 56 % gegenüber 28 %. Bei Antworten, die sich auf einzelne kapitalistische Gruppen wie „Großindustrie“, „Großgrundbesitzer“, „Banken und Börsen“ bezogen, gab es speziell zwischen Kommunisten und Linkssozialisten eine signifikante Differenz: 13 % der ersteren standen hier gegen nur 2 % der letzteren.

Eine Reihe von Kategorien, die jeweils nur durch wenige Antworten präsentiert wurden, mussten bei der quantitativen Auswertung unter der Bezeichnung „Sonstiges“ zusammengefasst werden. Am interessantesten war hierbei das Statement „monarchistische Regierung“. Diese Antwort, durch die die vorrevolutionäre Regierung in Deutschland verantwortlich gemacht wird, ist typisch für eine spezifische Perspektive, welche das Problem einerseits zu umgehen sucht, indem sie es als eine rein politische Frage ansieht, und die darüber hinaus einem gar nicht mehr existierenden System die Schuld zuschiebt.

Bis auf die Kommunisten sah die Mehrheit der Befragten die Ursache für die Inflation nicht im ökonomischen System, in mächtigen kapitalistischen Fraktionen oder bei politischen Gruppierungen, sondern im Ausland, im Krieg, bei den Juden und bei verschiedenen Einzelpersonen. Erwähnenswert ist hier der vergleichsweise hohe Anteil von Antworten der Sozialdemokraten, die andere Nationen benannten (20 %). Bei den Kommunisten lagen solche Antworten mit 8 % signifikant niedriger. Demgegenüber zeigte sich bei den Nationalsozialisten ein Anteil von 32 %. Die Juden schließlich wurden als Schuldige an der Inflation von keinem Kommunisten, von 1 % der Sozialdemokraten sowie von 25 % der Nationalsozialisten genannt.

Frage 134|35:

Ist in Ihrem Betrieb eine Rationalisierung durchgeführt worden? – Wie denken Sie darüber?

{In den zwanziger Jahren waren Rationalisierungsmaßnahmen zu einer weit verbreiteten Erscheinung geworden, die nicht nur die unmittelbare Produktion betraf, sondern auch auf die Büroarbeit übergriff. Vor diesem Hintergrund} zielte unsere Frage [III-061] darauf, die Einstellung der Arbeiter zu den modernen industriellen Produktionsmethoden und ihren Auswirkungen auf die Arbeitsproduktivität in Erfahrung zu bringen. {Allerdings zeigte schon ein flüchtiger Blick auf unser Material, dass dessen Auswertung problematischer war als ursprünglich angenommen,} denn der Begriff der Rationalisierung wurde von den Untersuchungsteilnehmern zum Teil recht unterschiedlich interpretiert: (...) Eine Möglichkeit war zunächst die rein technische Interpretation, bei der das Rationalisierungsproblem nur unter dem Aspekt der Erhöhung der Arbeitsproduktivität thematisiert wurde. Eine andere Problemperspektive wurde demgegenüber deutlich, wenn die Rationalisierungsfrage als eine Frage nach den konkreten Auswirkungen auf das Leben der Beschäftigten verstanden wurde. Nicht zuletzt konnten sich die Antworten aber auch auf das Verhältnis zwischen Rationalisierung und sozialer Ordnung beziehen, so dass die Frage in diesem Falle als eine explizit politische verstanden wurde. Mit diesen unterschiedlichen Antwortebenen korrespondierten dann selbst wieder je spezifische Formen des politischen und ökonomischen Denkens, {die es im Folgenden genauer zu beschreiben gilt.}

Im Unterschied zu den bisher behandelten, unmittelbar politischen Themen war bei den Antworten auf die Rationalisierungsfrage grundsätzlich mit einem geringeren Grad an parteipolitischen Präformierungen zu rechnen: Zwar spielte das Problem der Rationalisierung in den politischen und wirtschaftlichen Diskussionen des Jahres 1929/30 eine herausragende Rolle, aber keine der verschiedenen Parteien hatte eine wie auch immer geartete konsistente Haltung entwickelt; eine Ausnahme bildeten hier nur die Kommunisten, die eine Rationalisierung unter kapitalistischen Bedingungen strikt ablehnten. Die anderen Parteien hingegen nahmen entweder wechselnde Standpunkte ein oder äußerten sich überhaupt nicht in einer verbindlichen Weise.

Einige Untersuchungsteilnehmer bezogen unsere Frage allein auf die konkreten Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz, aber nicht darauf, was sie allgemein über das Rationalisierungsproblem dachten. Zugleich ließ sich eine Tendenz feststellen, entweder nur die Besonderheiten der alten Arbeit zu sehen oder ausschließlich in allgemeinen ökonomischen und politischen Kategorien zu denken. Diejenigen, die eine persönlich gehaltene Antwort gaben, orientierten sich wahrscheinlich unmittelbar an der vorangehenden Frage 134 („Ist in Ihrem Betrieb eine Rationalisierung durchgeführt worden?“), denn die Frage 135 lautete: „Was denken Sie darüber?“. Trotz dieser missverständlichen Formulierung äußerten sich aber die meisten Befragten auch zu den allgemeinen ökonomischen und politischen Aspekten der angesprochenen Problematik.

Betrachtet man nun zunächst die Antwortverweigerer, so lassen sich hier grundsätzlich zwei Typen unterscheiden: Erstens diejenigen, welche bei der Frage 134 gesagt hatten, dass an ihrem Arbeitsplatz keine Rationalisierungsmaßnahmen durchgeführt worden seien, und zweitens jene, die entweder die Fragen 134|35 überhaupt nicht beantwortet hatten oder nach einem „Ja“ bei 134 ihre eigene Meinung dazu nicht preisgeben wollten. Das Verhalten der ersten Gruppe verweist nicht notwendig auf Angst oder mangelndes Interesse, sondern für die Antwortausfälle dürfte hier ausschließlich die Formulierung der Frage verantwortlich sein, die wörtlich genommen [III-062] in diesen Fällen nicht beantwortbar war. Diese Erklärung trifft jedoch nicht für die zweite Gruppe zu, die entweder aufgrund mangelnden Interesses oder aus irgendwelchen sonstigen Gründen eine Antwort schuldig blieb.

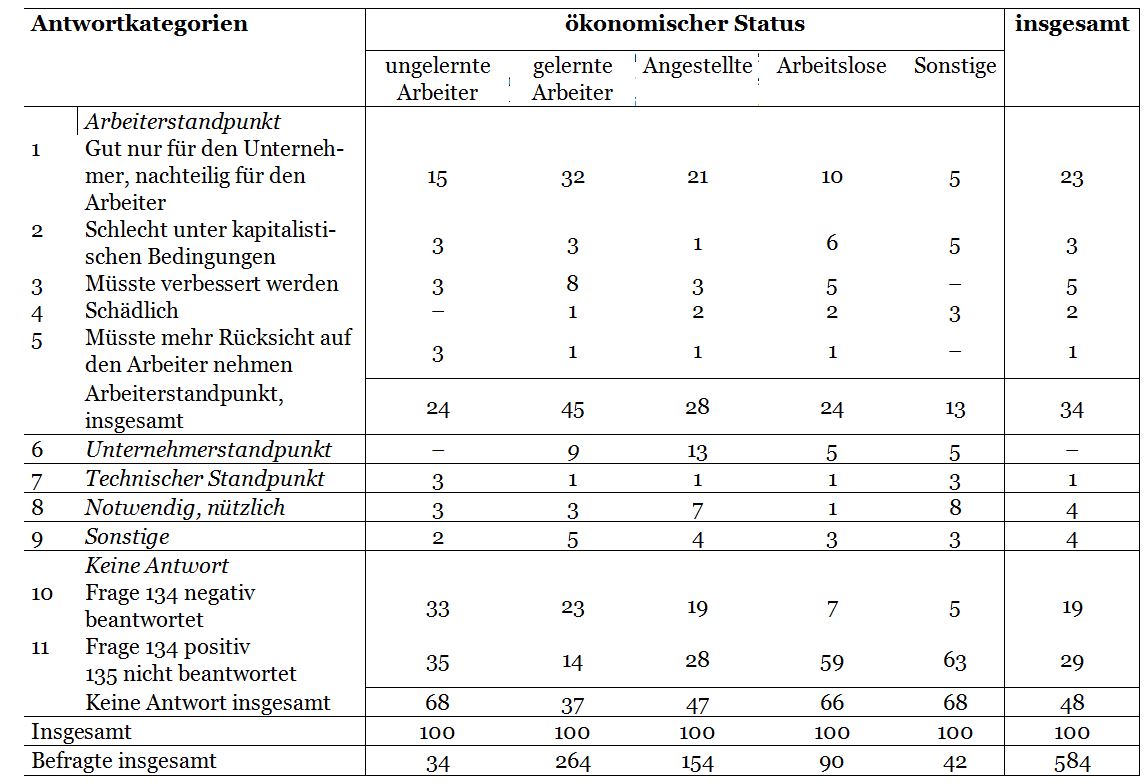

Die Antworten selber wurden nun danach klassifiziert, wie die Frage verstanden worden war. {Differenziert man zunächst zwischen unternehmer- und arbeiterfreundlichen Stellungnahmen, so zeigt sich, dass} 34 % der Probanden Rationalisierungen allgemein aus der Perspektive des Arbeiters beurteilten. Diese Gruppe war allerdings durchaus nicht homogen, sondern zerfiel selbst noch einmal in verschiedene Kategorien. Die meisten Antworten, nämlich 23 % ließen sich dabei unter die Rubrik Gut nur für den Unternehmer, nachteilig für den Arbeiter einordnen. In diesem Fall wurden die Rationalisierungsmaßnahmen ausschließlich nach ihren unmittelbaren Auswirkungen für den einzelnen Arbeiter beurteilt, während ihre strukturelle Bedeutung für das ökonomische System unreflektiert blieb. Die Kategorie Schlecht unter kapitalistischen Bedingungen umfasst jene Antworten, welche die technischen Vorteile der Rationalisierung grundsätzlich anerkennen, aber sie in einer kapitalistischen Gesellschaft nur für diejenigen als nützlich erachten, die Produktionsmittel besitzen und kontrollieren. Unter dieser Perspektive kam es dann zur Ablehnung von effizienteren Technologien, die unter sozialistischen Bedingungen akzeptiert wurden.

Diejenigen Befragten, die der Kategorie Müsste verbessert werden zuzuordnen sind, sehen gleichfalls, dass innerhalb des Kapitalismus Rationalisierungsvorteile im allgemeinen auf Kosten des Arbeiters gehen. Sie glauben aber andererseits daran, dass über entsprechende Reformen auch die Arbeiterklasse in den Genuss dieser Vorteile kommen könnte und eine technologisch bedingte Arbeitslosigkeit vermeidbar wäre. Diese Meinung entsprach der Problemsicht vieler deutscher Gewerkschaften, die davon ausgingen, dass technologisch und organisatorisch effiziente Rationalisierungsmaßnahmen selbst eine Stufe auf dem allgemeinen evolutionären Weg zum Sozialismus seien. Diejenigen Äußerungen, die der Kategorie Schädlich zugrunde liegen, kritisieren die Rationalisierung als „Entmenschlichung“ der Arbeit. Die zentrale Argumentation lautet hier, dass die Nachteile der Mechanisierung sowie die technologisch bedingte Arbeitslosigkeit die technischen Vorteile bei weitem übersteigen – eine Auffassung, die jener der Maschinenstürmer des frühen Neunzehnten Jahrhunderts entspricht.

Die Antworten unter dem Stichwort Unternehmerstandpunkt stehen der Rationalisierung größtenteils freundlich gegenüber. Als ihr gemeinsames Merkmal lässt sich eine scheinbare Objektivität bzw. Neutralität der Argumentation festhalten: Die Antworten erwecken stets den Eindruck, als ob die Befragten ausschließlich oder hauptsächlich mit den Bedürfnissen eines spezifischen Unternehmens befasst wären, nicht jedoch mit ihren eigenen Interessen als Arbeiter. Diese Gruppe dürfte die Ideologie der „Betriebsgemeinschaft“ repräsentieren, wie sie zum Teil von den Nationalsozialisten sowie von jenen Arbeitergruppen vertreten wurde, die für den „Betriebsfrieden“ votierten. Den Bezugspunkt dieser Ideologie bildet dabei das Interesse eines Geschäfts als Ganzem, dem die Bedürfnisse von Unternehmern und Beschäftigten gleichermaßen untergeordnet werden, ohne jedoch danach zu fragen, wer von einer derartigen gemeinsamen Organisation tatsächlich profitiert. [III-064]

In der Kategorie Technischer Standpunkt werden jene Antworten zusammengefasst, die Rationalisierungen danach beurteilen, ob sie am jeweiligen Arbeitsplatz des Befragten bzw. in seinem speziellen Industriezweig möglich sind oder nicht. Wie zu erwarten wurde in diesen Fällen immer damit argumentiert, dass die technischen Besonderheiten der Arbeit die Durchführung von Rationalisierung nicht erlauben würden.

Eine Sondergruppe bilden schließlich diejenigen Befragten, welche Rationalisierung als Notwendig, nützlich bezeichneten. Diese Antworten sind so allgemein, dass sie sich eigentlich kaum einem der zuvor genannten Standpunkte zuordnen lassen, aber insgesamt scheinen sie entweder aus einer technischen Problemperspektive oder aus dem Blickwinkel des privaten Unternehmertums formuliert worden zu sein.

Die Korrelation zwischen den Antwortkategorien und dem ökonomischen Status der Befragten zeigen, dass ein hoher Prozentsatz der Arbeitslosen (66 %) auf unsere Frage keine Antwort gaben. Diese Antwortausfälle dürften sich primär aus der missverständlichen Frageformulierung begründen: Da viele der Arbeitslosen glaubten, die Frage bezöge sich auf die Rationalisierung am jeweiligen Arbeitsplatz, fühlten sie sich nicht angesprochen. Insgesamt antworteten die gelernten Arbeiter am häufigsten, und wie auch bei anderen Fragen scheint dies darauf hinzudeuten, dass diese Beschäftigungsgruppe am interessiertesten und auch am informiertesten über politische und ökonomische Probleme ist (siehe Tab. 3.7).

Tabelle 3.7: Fragen 134|35: Ist in Ihrem Betrieb eine Rationalisierung durchgeführt worden? Wie denken Sie darüber?

Antworten in Abhängigkeit vom ökonomischen Status (Angaben in %)

Der „Unternehmerstandpunkt“ ist bei Angestellten ungleich häufiger zu beobachten als bei Arbeitern, wobei sich dies aus der tatsächlichen oder eingebildeten Nähe zum Kleingewerbe erklären dürfte. Dieselbe Tendenz lässt sich auch so formulieren, dass Angestellte Rationalisierungsmaßnahmen seltener aus der Perspektive des Arbeiters beurteilen als die in der unmittelbaren Produktion Beschäftigten: In den beiden umfangreichsten Kategorien des Arbeiterstandpunktes („Gut nur für Unternehmer“; „Müsste verbessert werden“) gab es eine signifikant größere Anzahl von gelernten Arbeitern als von Angestellten.

Wie bei allen Fragen von politischem oder allgemeinem Interesse antworteten die Kommunisten öfter als die Sozialdemokraten und schienen dementsprechend über ein größeres Interesse zu verfügen. Dies wurde vor allem bei einer näheren Aufschlüsselung jener Probanden deutlich, die wegen fehlender Rationalisierungsmaßnahmen in ihren Betrieben die Frage 135 unbeantwortet ließen. Mit 13 % waren die Kommunisten hier mit einem signifikant geringeren Anteil als die Sozialdemokraten (22 %) vertreten. (...)

Gegenüber den Kommunisten wiesen die Sozialdemokraten auch einen signifikant höheren Prozentsatz an Antworten auf, die unter die Kategorie „Unternehmerstandpunkt“ fallen. Die Antwort „Schlecht unter kapitalistischen Bedingungen“, die auch dem offiziellen kommunistischen Grundsatzprogramm entsprach, wurde fast ausschließlich von Kommunisten gegeben. Ein Zeichen des Widerstandes gegen die Rationalisierung ist die Kategorie „Gut nur für Unternehmer, schlecht für Arbeiter“. Im Verhältnis zu den politischen Orientierungen wurde diese Antwort am häufigsten bei den Nationalsozialisten registriert; ihnen folgten die Linkssozialisten und Kommunisten (je 34 %), mit bedeutend geringerer Nennung die Sozialdemokraten (19 %) [III-065] und zum Schluss die Bürgerlichen (16 %). Als überraschendes Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass sich eine beträchtliche Anzahl von Sozialdemokraten trotz der positiven Haltung ihrer Gewerkschaften gegen die Rationalisierung aussprachen.

Betrachtet man das Antwortverhalten der Nationalsozialisten, so lehnen diese Rationalisierungen fast vollständig ab: 47 % waren gegen jegliche Rationalisierung überhaupt, und 35 % verwiesen darauf, dass Rationalisierungen fast ausschließlich für den Unternehmer von Vorteil seien. Da die Anzahl der Nationalsozialisten in unserer Stichprobe sehr klein war, haben diese Zahlen natürlich nur eine geringe statistische Aussagekraft. Sie sind aber bemerkenswert, wenn man sie vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Propaganda bei Arbeitern und Angestellten betrachtet. Da die NSDAP sowohl finanzielle Unterstützung von Seiten der Industrie als auch eine starke Gefolgschaft unter den Arbeitern benötigte, war die Rationalisierungsfrage kaum ein geeignetes Propagandathema – der Gegensatz von Arbeit und Kapital wäre an diesem konkreten Punkt der Unternehmensorganisation rasch deutlich geworden. Diejenigen Arbeiter und Angestellten, die zur NSDAP gehörten oder mit ihr sympathisierten, brachten mit ihrer abweisenden Haltung gegenüber Rationalisierungsmaßnahmen durchaus eine grundsätzliche Feindschaft gegenüber den Kapitalisten zum Ausdruck. Auf mehr politischem Gebiet wurde dieser Hass durch die NS-Propaganda jedoch abgebogen und auf spezifische Gruppen wie das „raffende Kapital“, die Warenhausbesitzer oder die Juden umgelenkt. War aber, wie bei unserer Frage, keine eindeutig geschnittene Ideologie vorgegeben, so konnte sich das Gefühl für die Widersprüche des gesellschaftlichen Zusammenhangs noch relativ offen ausdrücken.

Exemplarische Antworten nach Antwortkategorien:

| (1) | „Das ist die Folge der heimtückischen Politik des Großkapitals.“ |

| (2) | „Ich bin gegen eine kapitalistische Rationalisierung, weil diese das Proletariat auf die Straße wirft.“ „Ich bin gegen Rationalisierung, solange diese nicht zum Wohle des ganzen Volkes ist.“ |

| (3) | „Eine Rationalisierung der Arbeitsstunden müsste damit einhergehen.“ „Der technologische Fortschritt ist bedingungslos zu begrüßen. Der soziale Fortschritt, bessere soziale Bedingungen für den Einzelnen, die das einzige Ziel des technischen Fortschritts sein sollten, müssen durch die stetig anwachsende Macht der Arbeiterklasse auf allen Gebieten erkämpft werden. – Partei und Gewerkschaft und Genossenschaft und kulturelle Organisationen.“ |

| (4) | „Der Mensch wird auf eine seelenlose Maschine reduziert.“ „Das ist eine Rückkehr zur Sklaverei.“ |

| (5) | „Sieben bis acht Stunden Arbeit würden reichen.“ „Rationalisiert, aber in einer Form, dass die Männer genug verdienen, um für ihre Familien zu sorgen.“ „Ich bin für die Rationalisierung, aber ich finde die Formen, in der sie gegenwärtig betrieben wird, hart und einseitig.“ [III-066] |

| (6) | „Zu sehr eine Belastung für die Arbeiter. Man muss sich immer beeilen. Die Leute werden sehr nervös, schlecht gelaunt und haben Widerstände gegen ihre Arbeit.“ „Rationalisierung ist gut, wenn sie ein bestimmtes Ziel verfolgt. Unglücklicherweise sind die deutschen Industrieführer Tölpel, einer wie der andere.“ „Zum Teil gerechtfertigt, aber die Rationalisierungsexperten richten einen ziemlichen Schaden an.“ |

| (7) | „In meinem Arbeitsgebiet zur Zeit noch nicht durchführbar.“ „An meinem Arbeitsplatz unmöglich.“ |

| (8) | „Ist nützlich gewesen.“ „Hat große Auswirkungen bei Kontrolle und Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat.“ „Jedermann hat seine Arbeit, wenngleich geringere Löhne.“ |

| (9) | „Sie ist noch nicht völlig durchgeführt, aber scheint schon total falsch.“ „Ein Trend der Zeit.“ |

Frage 444:

Wie urteilen Sie über Ihre Partei (Politik, Führer, Organisation)?

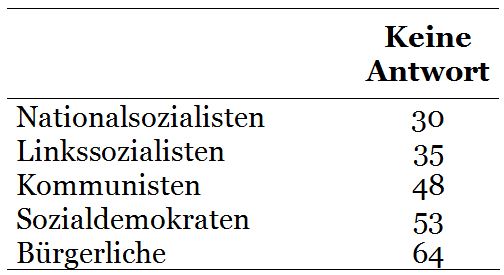

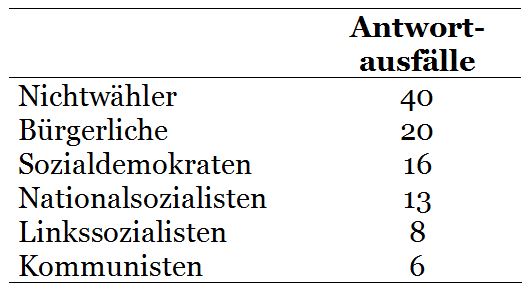

Die Beziehung zwischen einer Partei und ihren Mitgliedern ist ein wichtiges Problem, das bei einer Untersuchung zu politischen Einstellungen stets berücksichtigt werden muss. Bei fast allen politischen Fragen fanden wir in den Antworten Unterschiede zwischen den Parteiprogrammen einerseits und den Standpunkten der Parteimitglieder andererseits, so dass eigentlich auch eine beträchtliche Kritik an den Parteien selbst zu erwarten war. Diese Annahme konnte jedoch nicht bestätigt werden – stießen wir doch auf mehr Antwortverweigerungen als bei allen anderen politischen Fragen: Die Quote der Antwortausfälle lag bei allen drei Teilaspekten der Gesamtfrage bei durchschnittlich 49 %:

Tabelle 3.8: Antwortausfälle in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

Die Interpretation der Antwortausfälle ist hier schwieriger als bei den meisten anderen Fragen; sicherlich jedoch haben sie für die Mitglieder der verschiedenen Parteien unterschiedliche Bedeutung. Da unkritischer Gehorsam ein wesentliches [III-068] Charakteristikum der nationalsozialistischen Ideologie ausmacht, war bei den Anhängern dieser Partei eine relativ hohe Antwortquote zu erwarten, denn selbst ein Übergehen der Frage hätte den Verdacht erwecken können, sie wären gegen ihre Führer. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Nationalsozialisten auch am häufigsten antworteten. Ähnlich oft antworteten auch die Linkssozialisten, aber ihre Antwortmotivation hatte andere Gründe: Die Linkssozialisten waren keine eigenständige Partei, sondern eine oppositionelle Fraktion innerhalb der SPD und artikulierten schon deshalb bereitwillig ihre Kritik, um so mehr, als die Meinungsfreiheit ein grundlegendes Prinzip der sozialistischen Parteien war. Die sehr hohe Zahl der Antwortverweigerungen bei Sozialdemokraten, Kommunisten und bürgerlichen Wählern deutet auf eine tief sitzende Scheu vor innerparteilicher Kritik. Es ist schwierig zu entscheiden, inwiefern dies der Parteiloyalität oder aber einer Autoritätsfixierung geschuldet ist, welche keinerlei kritische Äußerungen gegenüber der eigenen Partei und ihren Führern erlaubte. Wie auch immer die Gründe sein mögen, angesichts der späteren Niederlage der Linksparteien ist es jedenfalls eine interessante Tatsache, dass ungefähr die Hälfte der Befragten es vermied, Zustimmung oder Kritik auszudrücken und lieber die Frage überging (siehe Tab. 3.9).

[III-067]Tabelle 3.9: Frage 444(a): Wie urteilen Sie über Ihre Partei (Politik, Führer, Organisation)?

Antworten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

Von denen, die antworteten, äußerte sich die eine Hälfte zustimmend, die andere hingegen kritisch über ihre Partei. Die Kritikpunkte betrafen hauptsächlich die Integrität der Führer sowie die politische und organisatorische Effizienz. Ungefähr ein Viertel der kritischen Stellungnahmen waren ohne genauere Begründungen, aber dies erklärt sich wahrscheinlich daraus, dass der Fragebogen von seinem Format her nur wenig Raum für detaillierte Antworten ließ. Bei jeder politischen Gruppe kamen auf zehn zustimmende Antworten die folgende Anzahl kritischer Stellungnahmen:

Tabelle 3.10: Kritische Stellungnahmen

Es zeigt sich, dass eine kritische Einstellung bei den Linkssozialisten am meisten verbreitet war, während sie bei den Nationalsozialisten praktisch nicht existierte. Die Linksparteien zeigten darüber hinaus grundsätzlich eine größere Tendenz zur Kritik als die Rechten.

Sofern in den einzelnen Parteien Kritik geübt wurde, betraf sie häufig unterschiedliche Themen: Die Sozialdemokraten nahmen vor allem ihre Führer und insbesondere deren „bürgerliche“ Verhaltensweisen unter Beschuss. Ebenso erschien ihnen die Politik ihrer Partei als bürgerlich, und manchmal kritisierten sie auch die Ineffizienz der Organisation. Dies entspricht der Tatsache, dass bei den Sozialdemokraten die Parteibasis häufig radikaler als die Spitze war, eine Erscheinung, die bei den Kommunisten kaum zu beobachten ist. [III-069]

Bei allen Linksparteien besteht grundsätzlich ein auffallender Unterschied zwischen der Einstellung der Funktionäre und jener der einfachen Wähler: Sowohl bei den Kommunisten als auch bei den Sozialdemokraten zeigten sich die einfachen Wähler eher kritischer als die Funktionäre. Dies war allerdings auch kaum anders zu erwarten, lag doch die Verantwortung für Politik und Organisation mehr oder weniger bei den Funktionären, die sich selbst natürlich kaum in dem gleichen Maße kritisierten, wie das die Anhänger der Partei taten.

b) Weltanschauung und Lebenseinstellung

{Nach der Untersuchung der verschiedenen politischen Einstellungen versuchten wir im nächsten Schritt, ein Bild von den Weltanschauungen und damit von der allgemeinen Lebenseinstellung der Befragten zu gewinnen. Dieser Problemkomplex konnte nicht direkt, sondern nur indirekt abgefragt werden. Es erwiesen sich vor allem drei Fragen als aufschlussreich:

| Fragen 422|23: | Glauben Sie, dass der einzelne Mensch an seinem Schicksal selbst schuld ist? |

| Frage 424: | Wodurch kann nach Ihrer Meinung die Welt verbessert werden? |

| Frage 426: | Welche Menschen halten Sie für die größten Persönlichkeiten in der Geschichte? In der Gegenwart? |

Ebenso wie im vorangegangenen Kapitel haben wir auch diesmal die Antworten auf jede Frage einzeln analysiert, wobei der Einfluss von beruflicher Stellung und politischer Orientierung im Vordergrund des Interesses stand. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:}

Frage 422|23:

Glauben Sie, dass der einzelne Mensch an seinem Schicksal selbst schuld ist? Ja – Nein.

Mit dieser Frage versuchten wir die allgemeine Lebenseinstellung der Befragten sowie die darin eingehenden rationalen Überzeugungen und persönlichen Gefühle zu erfassen. Die Lehre der Linksparteien, dass nämlich das individuelle Schicksal durch die sozio-ökonomische Lage determiniert sei, schlug sich in vielen der Antworten nieder, und auch wenn die Persönlichkeitsstrukturen der Untersuchungsteilnehmer höchst unterschiedlich waren, so dürften sie doch durch diesen Grundsatz mehr oder weniger beeinflusst worden sein. Sofern diese Einstellung, ausgehend von eigenen Erfahrungen, auf die Beurteilung der politischen und sozialen Situation übertragen worden war, repräsentierte sie unter Umständen einen wichtigen persönlichkeitsbildenden Faktor. Andererseits war es aber auch denkbar, dass sie nur als aufgesetzte Phrase fungierte, ohne tiefer gehende Beziehung zur eigenen Person und Lebenspraxis. Die Auffassung, dass das individuelle Schicksal durch die soziale und historische [III-070] Situation bestimmt werde, muss nicht zwangsläufig in Fatalismus münden, wenngleich einige der Antworten als Indiz für ein derartiges Ohnmachtsgefühl gewertet werden konnten. Andere jedoch zeigten deutlich, dass die Überzeugung der individuellen Schwäche gegenüber den sozialen Kräften nicht notwendig zu Hoffnungslosigkeit und Passivität führt, sondern vielmehr mit energischen Bemühungen um eine Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen einhergehen kann. Die angedeutete aktivitätsorientierte Einstellung kann dabei eine solche Kraft entwickeln, dass politische Inaktivität selbst als eine Ursache für das fortdauernde menschliche Elend begriffen und so die Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen wiederum positiv gesehen wird. Meistens jedoch beruhten diejenigen Antworten, die auf die Selbstverantwortlichkeit des Einzelnen verwiesen, auf einer völlig anderen Einstellung. Diese war durch Schuldgefühle, Selbstvorwürfe sowie durch eine Internalisierung all jener Normen und Verbote gekennzeichnet, deren Missachtung in einer bestimmten Entwicklungsphase des Menschen meist zu Bestrafung, Zensierung oder Unterdrückung führt. Parallel dazu fand sich oft die liberalistische Überzeugung, dass jeder selbst seines Glückes Schmied sei und die Welt dem Stärksten gehöre. Diese Ansicht hat natürlich einen völlig unterschiedlichen Bedeutungsgehalt, je nachdem, ob sie von einem erfolgreichen Gesellschaftsmitglied oder von einem Arbeitslosen vertreten wird, der alle Mittel für seinen Lebensunterhalt verloren hat. Beim ersteren mag sie Ausdruck des calvinistischen Glaubens sein, dass sich die göttliche Auserwähltheit in ökonomischem und sozialem Erfolg niederschlägt; und dies ist dann auch eine ebenso leichte wie bequeme Erklärung für die Not der anderen. Anders hingegen sieht es bei einem Arbeitslosen aus, bei dem eine solche Einstellung in enger Beziehung mit einem Gefühl von Schuld oder Verzweiflung hinsichtlich seiner eigenen Fähigkeiten stehen dürfte.

Die für die einzelnen Antworten typischen Einstellungskomplexe zeigten sich oft schon in der Art der Formulierung; sie gingen aber genau dann verloren, wenn die Antworten abstrakt kategorisiert wurden. Die Kategorie Hängt von den Bedingungen ab war für unsere Auswertung am unergiebigsten, denn die hierunter fallenden Antworten enthielten keine klar erkennbare Meinung über die jeweilige Bedeutung der gesellschaftlichen und persönlichen Bestimmungsgründe für das individuelle Schicksal. Die Antworten, die den Kategorien Nein, weil sein Schicksal von der gesellschaftlichen Ordnung abhängt und Nein, weil der Mensch ein Produkt des Milieus, der Erbanlagen, der äußeren Bedingungen ist zugeordnet wurden, ähnelten einander stark und unterschieden sich manchmal nur in der Art der Formulierung. Trotzdem ist es in vielen Fällen evident, dass die Aussagen innerhalb der zuletzt genannten Kategorie einen konventionalistischen, stereotypen Charakter hatten und tendenziell nur ein banales Klischee wiedergaben. Demgegenüber beruhten die Antworten in der ersten Gruppe oft auf dem Weltbild des historischen Materialismus, auch wenn sie die Möglichkeiten der aktiven Beteiligung an einer gesellschaftlichen Umgestaltung nicht sahen. Dieser zentrale Aspekt der historisch-materialistischen Lehre wurde aber in jenen Antworten betont, die der Kategorie Nein, weil sein Schicksal durch seine Klasse bestimmt ist und nur durch Veränderung des Schicksals dieser Klasse verändert werden kann zuzuordnen sind. [III-071]

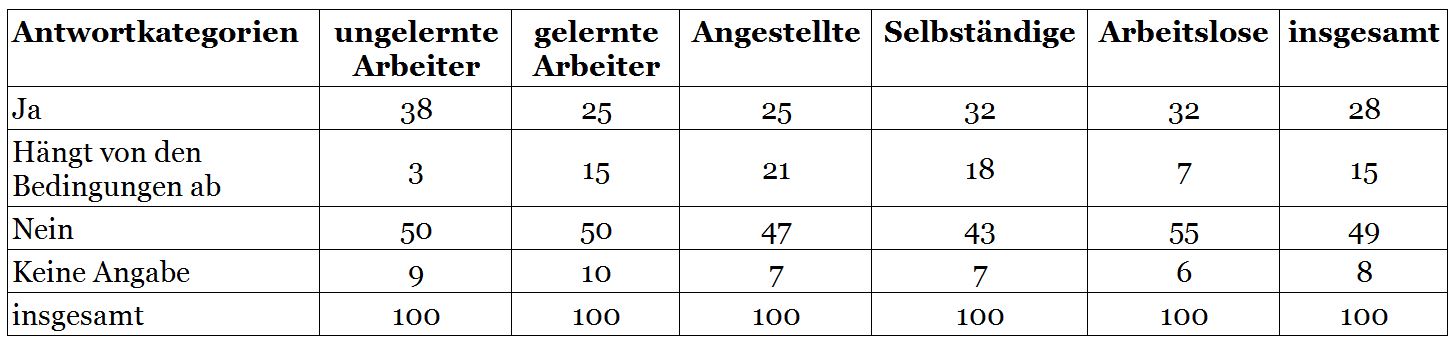

Allgemein wurde die Frage von 92 % der Untersuchungsteilnehmer beantwortet. 49 % vertraten die These, dass der Einzelne für sein Schicksal nicht verantwortlich sei, 28 % gingen vom Gegenteil aus und 16 % meinten, dass dies von den Bedingungen abhänge. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass der liberalistische Glaube an die individuelle Fähigkeit zur Selbstverwirklichung mehr und mehr schwindet, wobei es interessant zu wissen wäre, ob eine ähnliche Tendenz auch in jenen Ländern zu beobachten ist, die nicht die bittere Erfahrung finanzieller Katastrophen und hoher Arbeitslosigkeit machen mussten. {Betrachtet man nun zunächst einmal die Verteilung der Antworten in Abhängigkeit vom ökonomischen Status, so ergibt sich folgendes Bild:}

Tabelle 3.11: Antworten in Abhängigkeit vom ökonomischen Status (Angaben in %)

Zwischen den Hauptgruppen der gelernten Arbeiter und der Angestellten waren kaum Unterschiede im Antwortverhalten feststellbar. Demgegenüber zeigten Ungelernte und Arbeitslose eine je eigene Verteilung. Die Antwort Hängt von den Bedingungen ab wurde von diesen Gruppen signifikant seltener geäußert. Diese Kategorie lässt sich als Ausdruck der Auffassung interpretieren, dass kontrollierbare gesellschaftliche ebenso wie individuelle Faktoren das persönliche Schicksal beeinflussen. Sie verweist somit auf eine Position, die bei den Ungelernten und Arbeitslosen aufgrund wirtschaftlicher Not oft durch radikalere Gesichtspunkte ersetzt wurde. Arbeitslose und Ungelernte zeigten aber insgesamt keine einheitliche Einstellung, denn sowohl negative als auch positive Antworten waren hier jeweils im hohen Maße vertreten. Bei den Arbeitslosen scheint es dementsprechend zwei Gruppen zu geben: Einige begriffen Arbeitslosigkeit und soziale Not als veränderbar und glaubten, dass eine Verbesserung nur durch Überwindung des gegenwärtigen ökonomischen Systems erwartet werden könne. Andere waren hingegen zu der Überzeugung gekommen, sie seien unfähig, wertlos und an ihrer heiklen Lage selber schuld. Der Unterschied kann dabei auf die Art der Arbeitslosigkeit zurückgeführt werden, denn [III-072] Dauerarbeitslosigkeit wirkt stärker demoralisierend und dürfte eher Selbstvorwürfe und ein Gefühl der Hilflosigkeit auslösen (siehe Tab. 3.12).

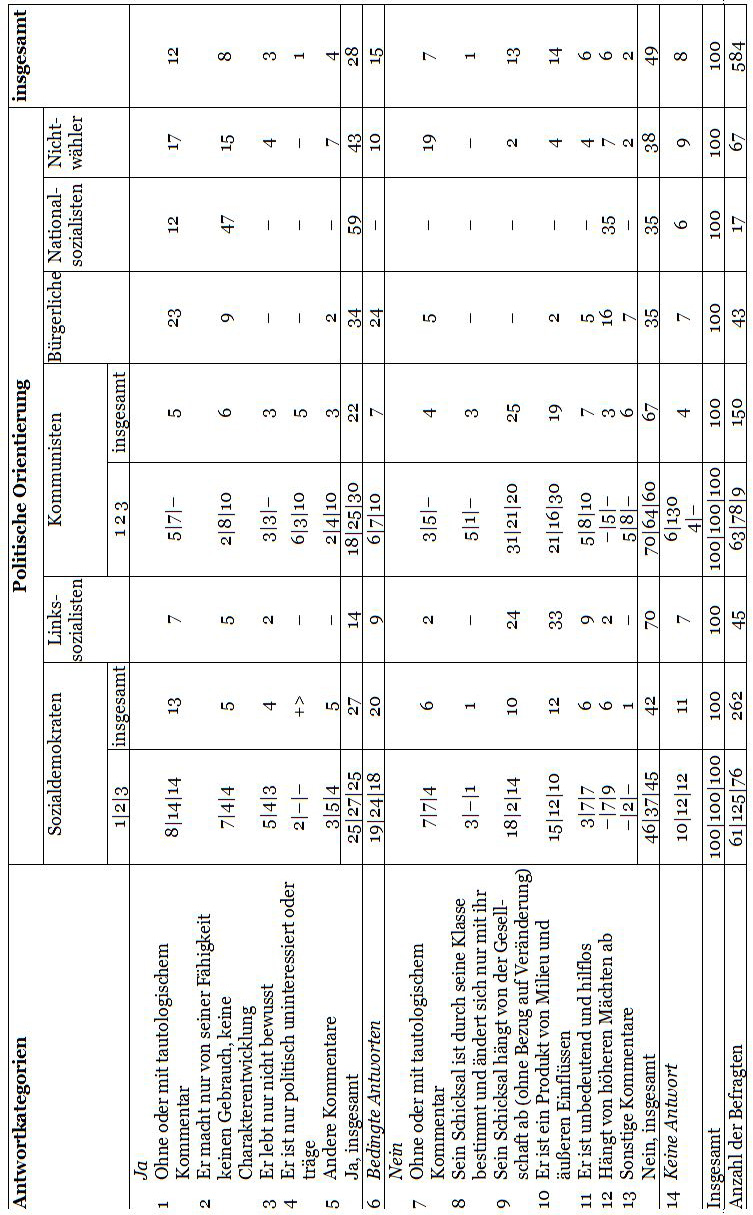

Tabelle 3.12: Fragen 422|3: Glauben Sie, dass der einzelne Mensch an seinem Schicksal selbst schuld ist? Warum (nicht)?

Antworten in Abhängigkeit von der politischen Orientierung (Angaben in %)

Bei der Aufschlüsselung der Antworten in Abhängigkeit von den politischen Orientierungen zeigen sich signifikante Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppierungen:} So vertraten die Nationalsozialisten in signifikantem Gegensatz zu den Anhängern der Linksparteien mehrheitlich die These von der Selbstverantwortlichkeit des Individuums (59 %), wobei sie in der Regel davon ausgingen, dass erfolglose Menschen ihre angeborenen Fähigkeiten nicht genutzt und ihren Charakter nicht entwickelt hätten (47 %). Diese Haltung lässt klar den Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie erkennen, die den Standpunkt vertrat, dass im „Lebenskampf“ der Stärkste siegt, während sich die Unterlegenen als zu schwach erweisen. Auch die bürgerlichen Wähler verfügen über einen relativ hohen Prozentsatz bejahender Antworten und ähneln – so gesehen – durchaus den Nationalsozialisten. Bei ihnen dürfte sich diese Einstellung jedoch zum Teil aus anderen Gründen erklären, nämlich zum einen aus ihrem sozialen Status und zum anderen aus der liberalistischen Doktrin, dass jeder im ökonomischen Wettbewerb die gleiche Chance habe. Entsprechend ihrem theoretischen Hintergrund antworteten die Anhänger der Linksparteien bedeutend seltener mit „Ja“, {und sofern sie sich überhaupt zu dieser Haltung bekannten, machten sie völlig andere Gründe geltend, denn} in ihren Augen ist der Einzelne nur insofern für sein Schicksal verantwortlich, als er es durch politische Aktivitäten verbessern kann. {Eine umgekehrte Verteilung findet sich bei den ablehnenden Antworten:} Die Selbstverantwortlichkeit des Individuums wurde am seltensten von den nationalsozialistischen und bürgerlichen Wählern bestritten; die Sozialdemokraten äußerten sich schon häufiger in diesem Sinne, und die höchsten Prozentsätze wiesen die Kommunisten und Linkssozialisten auf. {Auch hier zeigten sich wiederum beträchtliche Differenzen in der Begründung der jeweiligen Meinung, denn während die Anhänger der Linksparteien in der Regel auf sozial-ökonomische Zwänge verwiesen,} beriefen sich die ablehnend argumentierenden Nationalsozialisten stets darauf, dass „der Mensch von höheren Mächten abhänge“. Diese Haltung kann als Ausdruck eines Glaubens an die „Vorsehung“ gewertet werden, wie er in der nationalsozialistischen Ideologie oft propagiert wurde.

Wie bei allen Fragen mit politischen Implikationen antworteten die Kommunisten signifikant häufiger als die Sozialdemokraten. Die Antwortunterschiede zwischen den politischen Typen auf der Linken sowie dann zwischen Funktionären und einfachen Wählern werden deutlicher, wenn man die Antworten nach zwei Gruppen aufteilt (siehe Tab. 3.13).

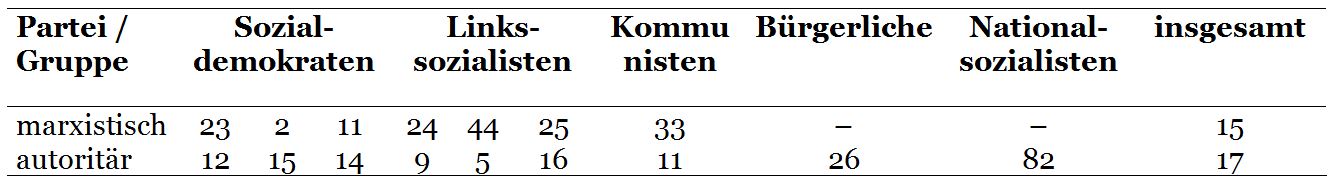

Tabelle 3.13: Verteilung der Antworten nach den Gruppen „marxistisch” und „autoritär” (Angaben in %)

Zum einen die „marxistische Gruppe“, die drei Kategorien umfasste: „Ja, weil er politisch uninteressiert, träge ist“, „Nein, weil sein Schicksal durch seine Klasse bestimmt ist und nur durch eine Änderung des Schicksals dieser Klasse verändert werden kann“ und „Nein, weil sein Schicksal von der gesellschaftlichen Ordnung abhängt (ohne Bezug auf Veränderung)“. Diese Antworten ließen entweder ein Verständnis der sozialen Bedingtheit des individuellen Schicksals erkennen, oder sie verliehen der Überzeugung Ausdruck, dass nur eine bessere Gesellschaft das Schicksal des Einzelnen verbessern könne. In die Gruppe „autoritär“ fielen demgegenüber folgende Antworten: „Ja, weil er von seinen Fähigkeiten keinen Gebrauch [III-074] macht oder seinen Charakter nicht entwickelt“, „Ja, weil er nicht bewusst lebt“ und „Nein, weil er von höheren Mächten abhängt“. Diese Antworten ignorieren sämtliche sozialen Momente des individuellen Schicksals.

Der signifikante Unterschied zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten verweist auf die stärker marxistisch beeinflusste Einstellung der ersteren, aber eine ähnlich signifikante Differenz war jeweils auch zwischen Funktionären und Wählern feststellbar. Hinsichtlich der autoritären Antworten zeigte sich eine umgekehrte Tendenz, die allerdings nicht als signifikant gelten kann.

Exemplarische Antworten zu den verschiedenen Kategorien:

| (2) | „Ja, der Mensch kann sein eigenes Schicksal durch Anpassung an die Umwelt verbessern.“ „Ja, das Leben ist ein Schachspiel, ein schlechter Zug kann den Erfolg von zehn guten zunichte machen.“ „Ja, er sollte besser denken und beobachten.“ „Wenn es ihm an inneren Werten fehlt, wird er unfähig sein, sein Leben zu meistern.“ „Ja, die Leute sind zu phlegmatisch.“ „Ja, viele Leute wissen nicht, warum sie leben, denn Leben ist ein Kampf.“ „Ja, wenn der Einzelne sich mehr in Acht nehmen würde und mehr vorsorgen würde, könnte er sich eine Menge Ärger sparen.“ |

| (3) | „Ja, durch zügelloses Leben.“ „Ja, durch Sorglosigkeit.“ „Ja, durch Gedankenlosigkeit (frühe Heirat usw.).“ „Ja, vor einigen Jahren habe ich mit viel Mühe Stenographie gelernt und meine ganze Freizeit dafür geopfert. Ich glaube, dass meine jetzigen nervösen Störungen eine Konsequenz davon sind.“ |

| (4) | „Ja, weil der Einzelne es nicht für nötig hält, sich politisch schulen zu lassen und in den Wahlen für diejenigen zu stimmen, die für ihn kämpfen werden.“ [III-075] |

| (5) | „Ja, die Leute machen sich oft ihr eigenes Leben zur Hölle.“ „Ja und nein. Wenn er sich nach Gesetz, Recht und Moral verhält und sein höchstes Interesse dem Staat gilt, dann wird er finanziell gut dastehen.“ „Ja. Viele Leute sind selbst ihre schlimmsten Feinde, aber sie glauben, es wären die anderen, die Fehler machen.“ „Ja. Wir müssen uns den Naturgesetzen unterwerfen. Jeder Bruch dieser Gesetze zieht Strafe nach sich.“ |

| (6) | „Ja, zum Teil. Nebenbei gesagt: In einer neuen Weltordnung werden die Menschen durch das Schicksal weniger bedrängt werden.“ „Ja, zum Teil. Wenn er auf seine Eltern hören würde usw., müsste er viele Dinge nicht erst durch eigene Erfahrung lernen.“ „Nein. Ein Proletarier kann sein eigenes Schicksal selten kontrollieren. Er hat nichts. Aber moralisch kann der Mensch sein Schicksal meistern.“ „Ja, wenn er ohne jeden Gedanken an morgen lebt. Nein, wenn er keine feste Anstellung finden kann, egal wie fleißig er ist.“ „Ja, nein. Er kann sich selbst mit Alkohol vergiften oder wird durch die oberen Zehntausend ruiniert. Gegenmittel: Diktatur des Proletariats.“ „Ja und nein. Der Mensch als Subjekt: Ja, aber als Objekt ist sein Schicksal zu eng mit dem seiner Klasse verwoben.“ „Zum Teil. Der Mensch ist nicht für die Umgebung verantwortlich, in die er hineingeboren wird, aber er kann Wissen erwerben, mit dem er den Lauf des Schicksals beeinflussen kann.“ „Das hängt davon ab. Mängel im Können (Beschäftigung, Training usw.), auch im Charakter (roh, Unentschiedenheit, Liebesmangel, Charakterschwächen, unpünktlich usw.).“ |

| (8) | „Nein. Alleine schaffen wir nichts, vereint können wir alles erreichen.“ „Nein. Es gibt kein individuelles Schicksal; es ist immer das Schicksal einer ganzen Klasse, und nur die Klasse kann es ändern.“ |

| (9) | „Nein. Bei den gegenwärtigen individualistisch-kapitalistischen Schranken kann nur der Erbarmungslose weiterkommen.“ „Nein. Weil wegen der Rationalisierung immer mehr Leute ihre Arbeit verlieren.“ „Nein. Weil er sich allein nicht gegen die jetzige Gesellschaftsordnung verteidigen kann.“ „Nein. Die bürgerliche Klasse ist für das Schicksal des Einzelnen allein verantwortlich.“ „Nein, die soziale Existenz bestimmt das Schicksal des Menschen.“ |

| (10) | „Er ist nicht dafür verantwortlich, auf die Welt gekommen zu sein. Verantwortlichkeit der Eltern. Kranke Leute sollten keine Kinder haben.“ „Nein, er ist ein Produkt der Vergangenheit.“ „Nein. Der Körperbau eines jeden ist verschieden und man weiß kaum, was das Beste für ihn ist.“ [III-076] |

| (11) | „Nein. Wen kümmert schon eine einzelne Person.“ „Nein. Ein Einzelner kann niemals ein System überwinden, und die Massen sind zu dumm dafür.“ „Nein. Wahrscheinlich müssen viele sich nur für sich selbst schämen, aber die große Mehrheit muss die Dinge nehmen, wie sie kommen.“ „Nein. Wenn ich könnte, wie ich wollte, hätte ich immer Arbeit.“ |

| (12) | „Nein. Er muss sich schämen, wenn er von seinen Fähigkeiten keinen Gebrauch macht. Ansonsten ist der Mensch zu sehr ein Spielball des Lebens.“ „Nein. Das Schicksalsmuster eines jeden liegt von vornherein fest.“ |

| (13) | „Nein. Die anderen machen Dein Schicksal für Dich. Nicht ich, sondern irgendwelche anderen Leute müssen das Schicksal von mir oder von anderen bestimmen.“ „Nein. Die Massen kennen zu viele Rechte und Pflichten.“ „Nein. Man kann nicht das Richtige machen. Alles, was man macht, ist falsch.“ „Nein. Der Einzelne kann für sein Schicksal kaum verantwortlich gemacht werden. Wenn der Sozialismus, von dem sie uns erzählen, tatsächlich existieren würde, würde jeder auf den anderen Rücksicht nehmen, und wir wären alle glücklich.“ „Nein, gerichtet durch mein Schicksal.“ „Nein, wenn man alt wird, wird man eine Last für andere Leute.“ |

Frage 424:

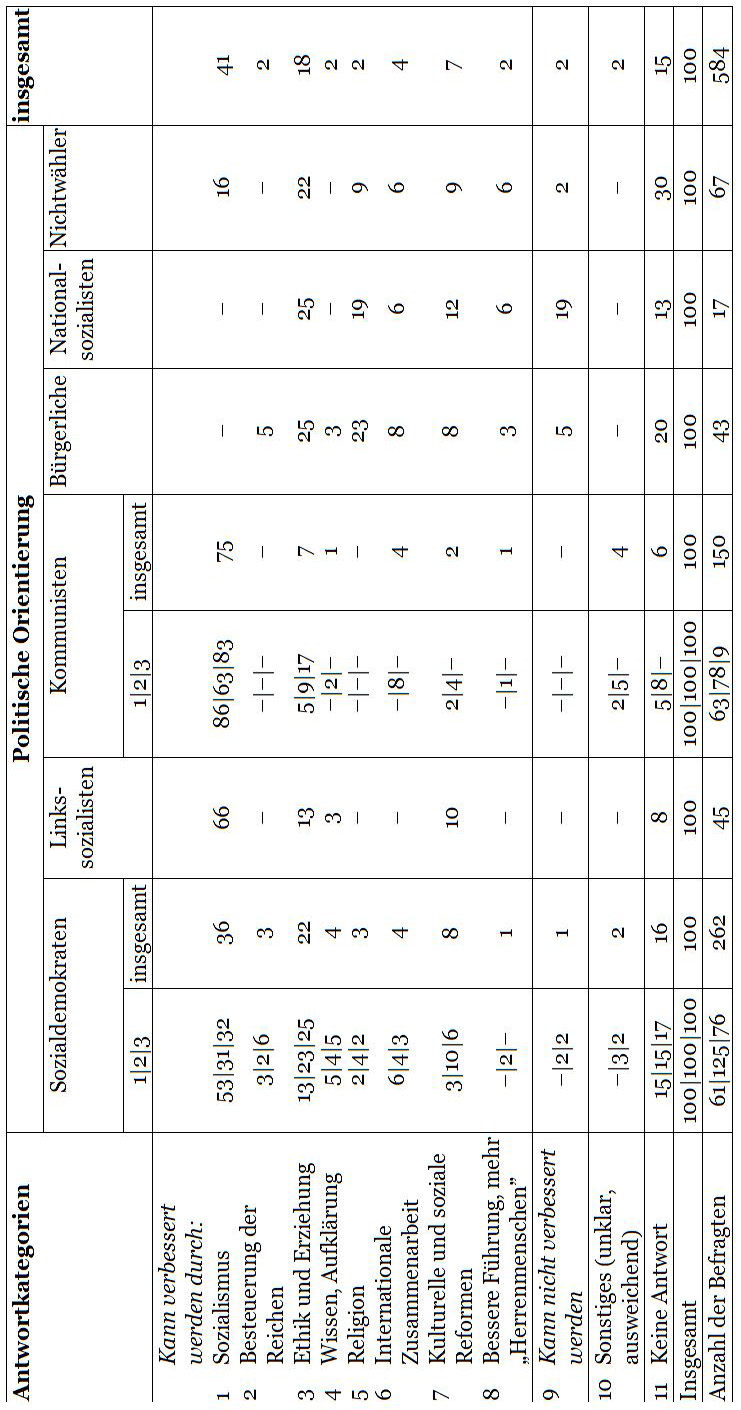

Wodurch kann nach Ihrer Meinung die Welt verbessert werden?

Je nach der individuellen Weltanschauung lässt sich diese Frage als ein politisches, religiöses, philosophisches oder ethisches Problem begreifen. Grundsätzlich hofften wir, dass die Befragten durch die Art und Weise ihrer Antwort erkennen lassen würden, für wie wichtig sie das Problem überhaupt hielten. Das Spektrum der ermittelten Einstellungen war sehr weit und reichte von vagen Tagträumen und Resignation bis hin zu ganz konkreten Vorstellungen, wie man selbst zur Realisierung einer besseren Welt beitragen könne.

Der häufigste Antworttypus, mit dem 41 % der Probanden argumentierten, verweist in irgendeiner Form auf den Sozialismus als Alternative gesellschaftlicher Organisation. Im einzelnen differieren jedoch die Antworten dabei in hohem Maße: Für die einen hieß Sozialismus Beseitigung des gegenwärtigen Systems, für die anderen war er eine neue gesellschaftliche Ordnung. Diktatur wurde hiermit ebenso verbunden wie Demokratie und sowohl der bewaffnete Kampf als auch die schrittweise Reform wurden als Strategien genannt. Aber egal, ob und wie von der Vorbereitung oder der Vollendung der neuen Ordnung gesprochen wurde, die verschiedenen Antworten ließen sich dennoch stets unter dem Etikett „Sozialismus“ subsumieren.

Die zweitgrößte Kategorie Ethik und Erziehung umfasste 18 % der Antworten. Diese Kategorie deckt gleichfalls eine Fülle von Einzelvorstellungen ab; sie schließt [III-077] Forderungen nach Bescheidenheit, Gerechtigkeit, Respekt und weniger Selbstsucht, nach Wahrheit, Pflichtgefühl, Einigkeit, Toleranz und Hilfsbereitschaft ebenso ein wie den vageren Wunsch nach besserer Erziehung. Diese Einstellung unterscheidet sich von der sozialistischen Haltung nicht nur in der Wahl der Mittel, sondern in vielen Fällen auch hinsichtlich ihrer relativen Bedeutsamkeit für den Einzelnen. Probanden mit derartig „idealistischen“ Perspektiven waren nicht in der Lage, bei ihren Schemata der Weltverbesserung in konkreten Termini zu denken; ansonsten wären diese beispielsweise nicht so unspezifisch hinsichtlich der notwendigen pädagogischen Maßnahmen zur Verbesserung des ethischen Niveaus der Menschheit. Ihr Interesse an der Frage verwies somit hauptsächlich auf Wünsche oder Träume ohne einen Bezug zur realen Welt.